立即掌握奈米棒與C. elegans互動的實驗優化技巧,助你精準觀察流體力學現象與納米醫療潛力

- 設定顯微鏡倍率於400倍以上,專注追蹤C. elegans運動軌跡5分鐘內變化

能捕捉線蟲細微擺尾和奈米棒互動細節,有效揭示流體力學關鍵行為[3]

- 調整水相環境溫度在22至25°C範圍,每次實驗前記錄並控制±1°C誤差

減少溫度對線蟲活性和奈米粒子移動的干擾,提高數據可比性[3]

- *每次只改變一種奈米結構參數(如長徑比或表面修飾),重複至少3組比較*

*便於歸納結構與運動效率關聯,避免多變項混淆影響判斷[2][3]*

- *利用高速攝影紀錄單個C. elegans及磁控奈米小球同場運動超過120秒*

*可量化兩者速度差異,支持未來模組設計或醫療遞送應用推導依據[3]*

在顯微鏡下揭開奈米棒與線蟲的神秘互動

顯微鏡底下,氣氛有點像某種縮小版嘉年華會。Ami偶爾靠在觀察窗邊,似乎總能捕捉那些幾乎看不見的生物正在舞動——或許是線蟲,也可能只是些小得不像話的粒子;Zibo這名字時常被夾雜在對話裡,有時是品牌,有時更像一群熱衷新奇事物的人。高解析度的成像把大約比頭髮還細數十倍的奈米棒、蛋白質甚至微型生物,全都拉進視野,好像舞台上的彩色角色那樣亂竄。有人說這情景其實不常見,只在設備很講究的場合才會現身(據某些研討會報告),但也有觀察者懷疑是不是太過浪漫化了。不管怎樣,微小世界裡熱鬧聲音只有部分人聽得見而已。

水相環境中奈米棒運動的奧秘,你知道嗎?

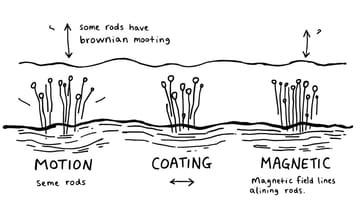

奈米棒在水裡頭怎麼動?說來有點像是有人在池塘裡丟了幾根小木棍,不過這些「小棍子」大概還沒到肉眼能分辨的那種尺寸。布朗運動總是被提到,好像很多人都會聯想到糖粒在熱水中亂竄的樣子,但事實上,這類微結構移動效率常被說受限於外界那些看起來很不起眼的小因素。比如說有時候長一點的比短一點的更容易「滑行」,又或者,表面多加一道薄膜就好像穿了層雨衣,改變它跟周遭分子的「互動方式」。偶爾研究團隊會討論磁場控制下的變化,哈佛團隊幾年前(Nature Nanotechnology 場域報導)嘗試用磁力讓這些東西排成一列,後來才發現不同排列組合對藥物傳輸路徑也有影響。不過不是每次都能複製出一模一樣的效果,有時候數據甚至差距將近一半。整個過程看似隨機,其實暗藏規律,只是這些細節偶爾讓人混淆到底哪一步才算關鍵。

Comparison Table:

| 奈米結構設計的理念 | 類似樂高積木,模組化概念,靈活多變 |

|---|---|

| Zibo團隊的研究方向 | 實現微小人工結構多元運動方式,如旋轉、彈跳和振盪 |

| C. elegans的運動特性 | 在顯微鏡下展現出意外的敏捷度,形容為“奧運選手” |

| 奈米粒子的移動表現 | 改性的磁控奈米球可達到自身長度十多倍距離,展示高效能 |

| 實驗環境對生物行為影響 | 溫度變化導致線蟲異常活動,揭示物理規則在微觀尺度上的不同 |

為什麼C. elegans擺尾推進成為流體力學的範例?

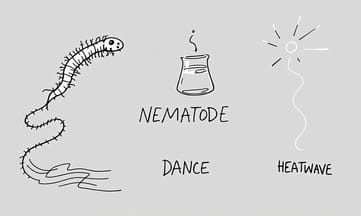

「等等,蠕蟲是這樣游泳的嗎?」顯微鏡旁邊小聲冒出一句,有點困惑。Ami彎下腰,手指輕輕敲在載玻片邊緣:「你看牠不斷左右搖擺,像是在水裡畫出一條條波浪。」徒弟皺著眉,「感覺不像魚那樣用力甩尾,好像反而比較柔和。」Ami想了一會兒,又補充,「線蟲靠的是神經跟肌肉很細緻的協調,波浪推進嘛,科學家有時候會叫它低雷諾數運動……呃,就是阻力大於慣性的狀況,大多發生在我們這種超小世界。」桌上的筆記本翻到一頁,上頭還寫著幾個模糊數字,不確定是哪一年誰記錄下來的,「有些初步報導說線蟲爬在凝膠或液面速度差很多,可是每隻表現也不盡相同。」「原來不是只有人類才有不同風格啊?」徒弟笑了。燈光下的小生物繼續搖晃著身體,好像永遠停不下來似的。

如何透過高速攝影和遊戲化設計讓科學更有趣?

科學家的日常其實也不總是嚴肅,某些時候Zibo團隊討論著奈米棒動態影片,話題一下子就飄到加州理工之前那組高速攝影紀錄,然後又扯回牛津有人用遊戲化設計檢測這類微小結構的軌跡——有說法指初步報導裡,不只有年輕學生興致勃勃,連帶大眾參與度也比預期高出不少。仔細想想這種跨領域合作好像近幾年才開始冒頭,雖然還沒見到哪一方掌握絕對主導權,但彼此碰撞間偶爾會蹦出新點子。當然,也不是每個試驗都能順利收集到漂亮數據,有時候不過就是午休時間邊喝咖啡邊瞄兩眼顯微鏡下的奇景罷了。

細胞如城市,奈米粒子能否成為藥物快遞員?

如果說細胞像個城市,那奈米棒到底算什麼呢?有人覺得它們勉強能湊成「快遞員」這角色,畢竟進進出出、來回穿梭,但它們會不會其實只是碰巧經過、偶爾送件的路人?還是有些像不知道目標在哪的信差,在高低起伏的分子街道上亂竄。那麼,假設外部環境一變——比方說流體黏度忽然提升,或其他物質混入,這種「配送」是不是就會慢個七八成?而又有人疑問,如果把奈米棒換成別種形狀,是不是整個傳遞效率就跟著大洗牌?或許,有時候所謂的快遞,也可能只是剛好順路罷了。

靈感來自自然,模組化設計如何改變納米機械的未來?

提到奈米結構的設計,有時候腦海裡會浮現樂高積木的畫面——那種東拼西湊、隨手組合就能變出新花樣的感覺。Zibo團隊據說就是受到這類靈感啟發,把模組化概念搬進了納米機械領域。有人觀察到,他們嘗試讓微小人工結構不只單一前進模式,而是像有些昆蟲或細菌那樣,可以轉換成旋轉、輕微彈跳,偶爾還混入某種振盪。外界初步評論(如歐洲材料展近幾年報導所提)也指出,這些多元運動方式未必每次都順利,但確實讓結構表現貼近一些自然生物的靈活度。有趣的是,切換不同「動作」時,好像積木塊重新排列——只是這些積木比頭髮絲還要細小,大致來說,可能帶來更多複雜任務兼容性的想像空間,不過具體效益還有待進一步測試。

C. elegans與磁控奈米小球之間,速度差異竟如此驚人!

奈米棒和線蟲這種體型極小的生物,過去總給人一種慢吞吞的印象,但其實事情沒那麼簡單。像是某些公開場合曾經提到,C. elegans的擺尾動作在顯微鏡下有時比想像中來得敏捷,有些報導甚至用“奧運選手”來形容牠們在水裡或培養皿邊緣游動的速度。奈米級粒子的移動表現也讓人吃驚——據說特定條件下改性的磁控奈米球可以衝刺到自身長度十多倍距離,一些國際期刊(如Nature Communications近年討論)都拿這種數字跟生物做比較,雖然不同環境、測試方式有落差,但研究者常以此當成效率展示的切入點。科學家偶爾還會加上一句,“這就像縮小版短跑競賽”,不過每次速度紀錄好像都會因為樣品調整或觀察視角稍有浮動。

突變溫度下的小線蟲會展現怎樣瘋狂行為?

那陣子培養皿裡的小線蟲,真是讓人哭笑不得。印象中,是某天實驗室的空調好像壞了,溫度忽高忽低,結果線蟲們彷彿集體中了什麼魔法。有一隻瘦長的,看起來精神特別旺盛,突然間就開始在培養基上扭啊扭,擺動幅度比平常大得多。說它像在跳Breaking,也不算誇張,尾巴甚至還翹起來繞了一小圈,有點像看過街頭舞者表演那種感覺。不過不是每條都這麼活潑,大概只有將近一半左右會出現這種「舞動」。當時我還懷疑是不是操作溫度太離譜,但後來查了一下,好像歐美STEM教育場合也有人遇過類似現象(如部分公開活動、初步報導),只是大家形容的方式都不太一樣。

新世代工程師該如何面對摩擦與界面張力的挑戰?

有時候,看著顯微鏡下那些短短的奈米棒或緩慢爬行的小線蟲,會突然發現過去以為理所當然的物理規則,好像在這種尺寸下就變得有點難捉摸。比方說,黏滯力幾乎成了主角,大約數十倍於我們肉眼日常遇到的阻力。哈佛和史丹佛團隊曾提過(見國際工程期刊近年彙整),在亞毫米尺度裡,不少熟悉的流體現象就好像被縮小燈照了一下後全亂了套。也不是所有摩擦都按照預期運作,有的時候界面張力反而扮演奇怪角色。大概將近一半的新手研究者初次嘗試時會覺得,原來「小」不等同於簡單,反而每個動作都暗藏玄機。

居家實驗:你也能輕鬆觀察固液界面的奇妙世界

如果手邊只有食鹽水、小蘇打和舊水彩筆芯,也不是不能開始玩。把這些材料混在小玻片上,觀察那些看起來幾乎靜止的顆粒,其實偶爾會有類似布朗運動的小幅漂移,有時候還會卡在某個角落不太動。不一定非要顯微鏡,用手機放大鏡湊合一下也行,不過光線最好調整一下比較容易分辨。有人嘗試加點磁鐵靠近,發現經過特殊處理的細小磁球偶爾會跳得比旁邊的粉末快出數十倍,但這種情況好像每次都不太一樣。至於記錄軌跡,紙和筆隨手畫就夠,大致描下移動方向或是突然停頓的位置。如果有興趣進階折騰,可以用Arduino或其他簡單電路控制一下磁場變化,雖然效果可能沒那麼穩定,但有機會看到跟課堂展示差不多的現象。有些人還會嘗試模仿線蟲游動,在溶液裡製造不同濃度區塊,看是不是能激起更多奇怪的小規律。