嗯...今天要來聊一個,我自己是覺得蠻酷,但又有點...嗯,科幻的主題。就是人工皮膚。

你想想看,我們想用人造的東西來修復身體,不管是燒燙傷、還是很大的傷口,最難的其實不是把那個「皮」給做出來。最難的是,要怎麼讓你自己的身體,願意接受這個外來的東西。

它不能有毒,這是基本的。然後細胞要能在上面好好地長,不能黏不住,也不能黏太緊。軟硬度也要跟真的皮膚差不多。更麻煩的是,它還得在對的時間自己慢慢分解掉,讓新的組織長出來取代它。這整個過程,真的超複雜。

重點一句話

簡單講,人工皮膚的安全性,關鍵在於它能不能「騙」過你的身體,讓身體以為它是自己人。這個「懂規矩、會做人」的特性,就叫做「生物相容性」。

這些人造皮膚到底要通過哪些考試?

老實說,這不是廠商自己說安全就算數的。全球有一個...算是一個公認的安規手冊吧,叫做 ISO 10993。它就是一套非常完整的評估標準,用來測試醫療材料跟我們生物系統互動的反應。

這套標準很重要,因為它等於是全世界科學家和工程師的共通語言。在台灣,我們的衛福部食藥署(TFDA)在審查這類醫療器材的時候,也是直接參考這套 ISO 10993 指引。所以說,這不是什麼國外才用的東西,而是全球通用的畢業考標準。

那這個考試,主要考幾個大方向:

- 材料有沒有毒?(細胞毒性測試):這是最基本的第一關。就是把材料跟我們的人類皮膚細胞(像是纖維母細胞或角質細胞)養在一起。然後用一些...嗯...特殊的染劑來觀察。比方說,有一種叫 AlamarBlue 的東西,健康的細胞會讓它變色,從藍色變粉紅色。如果顏色沒變,就代表細胞沒在工作,可能已經中毒死掉了。這能看到很細微的毒性反應。

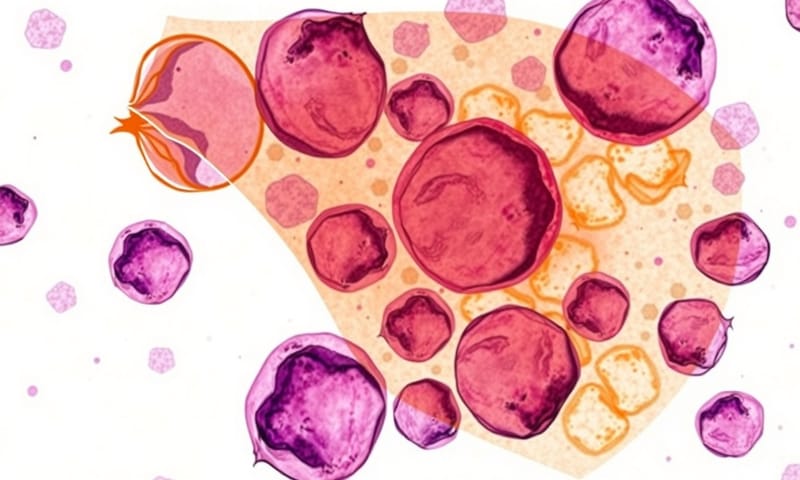

- 放進身體裡會不會發炎?(組織學分析):細胞沒事,不代表整塊組織沒事。所以下一步就是把材料跟組織樣本放在一起,然後切成薄片,用顯微鏡看。他們會用一種叫馬松三色染色的方法,膠原蛋白會變藍色,細胞變紅色。這樣就能清楚看到,組織有沒有好好地長進材料裡,或者有沒有出現一堆免疫細胞跑來攻擊它,造成發炎。

- 在活體裡真的OK嗎?(體內測試):實驗室的盤子裡跟活生生的身體裡,還是差很多。所以,還是需要...對,動物實驗。這一步通常是用老鼠之類的小動物,把材料植入進去。這不只是看傷口本身,還要監測全身的反應。科學家甚至會用一種叫「活體顯微鏡」的技術,直接即時觀看血管是怎麼長到這個人工皮膚裡面的,還有各種細胞是怎麼跑來跑去的。雖然有爭議,但這是從實驗室走向臨床應用,一個很難繞過去的橋樑。

- 有沒有更聰明的方法?(3D 皮膚模型):因為單純的細胞培養太簡單,動物實驗又太複雜而且有倫理問題。所以現在有個折衷的辦法,就是用「3D 皮膚模型」。科學家會在實驗室裡,像蓋房子一樣,一層一層地把不同種類的細胞疊起來,做出一個跟真皮結構很像的迷你皮膚,甚至還有微血管網路。這樣測試,就能觀察到更複雜的交互作用,又不用傷害動物。

我們能在家裡...呃...感受一下這個概念嗎?

當然,上面說的那些 ISO 測試,都需要超專業的實驗室。但它背後的原理,其實我們用一些廚房裡會有的東西,就能稍微模擬一下。我自己是覺得這蠻有趣的,可以幫助我們理解那個「生物相容性」到底是在搞什麼。

這就像一個極度簡化版的...學校科展實驗。主要是觀察一個自製的「薄膜」,跟生物細胞(我們用洋蔥表皮細胞代替)接觸時會發生什麼事。

想法很簡單:

- 明膠:當作人工皮膚的主要材料,它是一種蛋白質聚合物。

- 甘油:用來調整薄膜的彈性,看看彈性對結果有什麼影響。

- 蜂蜜:它有天然的抗菌效果,也來試試看加進去會怎樣。

過程大概是這樣,就是把明膠溶在大概五六十度的溫水裡,然後倒出來讓它風乾成一片薄膜。然後再做兩組,一組加點甘油,一組加點蜂蜜。

接著,撕一小片洋蔥內側的薄膜,用亞甲藍染劑染色(這樣在顯微鏡下才看得到細胞),然後把我們做的三種明膠片,分別蓋上去觀察。

所以,看到了什麼?

這個結果就很有意思了。雖然很粗糙,但完全能對應到前面說的那些專業測試在乎的點。

| 薄膜種類 | 泡水後的狀況 | 對細胞的影響(顯微鏡下) | 彈性感覺 | 這代表什麼?(我的解讀) |

|---|---|---|---|---|

| 就...純的明膠 | 泡一下就開始溶了,不太行 | 細胞好像有點縮水了,皺皺的 | 很脆,一拉就斷 | 代表它跟細胞之間的水分平衡沒搞好,把細胞的水吸走了。結構也太簡單,不耐用。 |

| 加了甘油的 | 會膨脹,但形狀還在,蠻穩的 | 細胞看起來好多了,形狀很正常 | Q彈很多,可以拉到快兩倍長 | 甘油卡在明膠分子中間,給了它彈性跟空間。也幫忙穩定了水分,所以細胞不會不舒服。這就對了嘛! |

| 加了蜂蜜的 | 出乎意料的穩定,顏色有點黃 | 細胞維持得很好,邊界很清楚 | 有點彈性,而且結構感覺蠻扎實 | 蜂蜜裡的高糖分,反而創造了一個平衡的環境,保護了細胞。而且糖跟蛋白質的交互作用,還順便強化了薄膜的結構。蠻驚喜的。 |

一些沒想到的發現

做這種簡單實驗,最有趣的就是會看到一些意料之外的事。

比方說,那個加了蜂蜜的薄膜,穩定性比我想像的要好。這好像在暗示,蜂蜜不只是能抗菌,它裡面的糖分可能還能當作一種...結構強化劑。這在真正的材料開發上,就是一個很有價值的發現,一個成分可能有多種功能。

還有,我發現在薄膜的邊緣,跟中間的洋蔥細胞,長得有點不太一樣。這可能說明,材料邊緣的壓力或化學環境跟中間不同。這在真的植入物上可是大事,因為邊緣通常是失敗的起點。

從廚房實驗到真正的生物科技

我們拿明膠和蜂蜜做的這些小嘗試,看起來很土炮,但它背後的邏輯,跟那些頂尖生技公司在做的事情,說真的,是相通的。

像是一家叫 Organovo 的公司,他們在做的「生物列印」,就很像我們把甘油加進明膠裡的概念,只是他們專業多了。我們用甘油來保濕,他們用的是特製的水凝膠,可以精確控制水分和養分,然後用 3D 列印的方式,把活細胞「印」成有血管的組織。

另一家公司 CELLINK 也是,他們在做的,就是我們那個蜂蜜實驗的超級升級版。我們偶然發現蜂蜜能強化結構,他們則是建立自動化平台,去測試幾千幾萬種生物材料的組合,看它們如何交互作用。不過呢,他們也面臨一個我們這個小實驗完全碰不到的問題:這些材料植入身體幾個月、甚至幾年後,會發生什麼事?這就是長期穩定性的挑戰。

說到這個,就不能不提 L'Oréal。對,就是那個化妝品公司。他們其實是研究重建皮膚模型的先驅。我們在實驗中看到洋蔥細胞跟薄膜的黏附狀況,L'Oréal 則是在研究怎麼把「黑色素細胞」——就是讓皮膚有顏色的那種細胞——完美地整合到他們的人造皮膚裡。要讓這些細胞均勻分布,還要能正常運作產生顏色,這跟我們想讓細胞好好貼在明膠上,是同一個道理,只是難度是地獄級的。

真正的答案,也許一開始就在大自然裡

你看蠑螈斷了尾巴會再長,海星斷了手也能再生...大自然本身,就有一套完美的修復密碼。

我們現在做的這一切,不管是生物列印,還是開發各種新的合成材料,說穿了,都只是在學習怎麼去解讀和模仿這套古老的密碼而已。未來的方向,可能不是去發明一個多厲害的人造物,而是學會怎麼啟動身體既有的再生能力。

每一次的突破,從印出有血管的組織,到做出有顏色的皮膚,都是在拼湊這幅巨大的生物拼圖。

這對我們來說意味著什麼?...我想,對於那些身上有疤痕的人來說,不管是生理上還是心理上,這代表的是一種...自由。從傷痛的印記中解脫的自由。

我們好像就站在一個再生醫學革命的門口。手上一邊是尖端科技,另一邊,是大自然幾億年來的解決方案。路,還很長就是了。

聊聊你的想法吧:

如果未來技術成熟,可以用生物列印「印」出你需要的皮膚或器官,但它可能永遠無法達到 100% 跟天生的一樣完美。在這種情況下,你會願意嘗試嗎?你最在意的會是什麼?