嗯⋯⋯今天要來聊一個,我自己是覺得蠻重要的題目。關於 AI,但不是那種聊天的 AI,而是真正在改變生技、新藥開發流程的那些 AI。

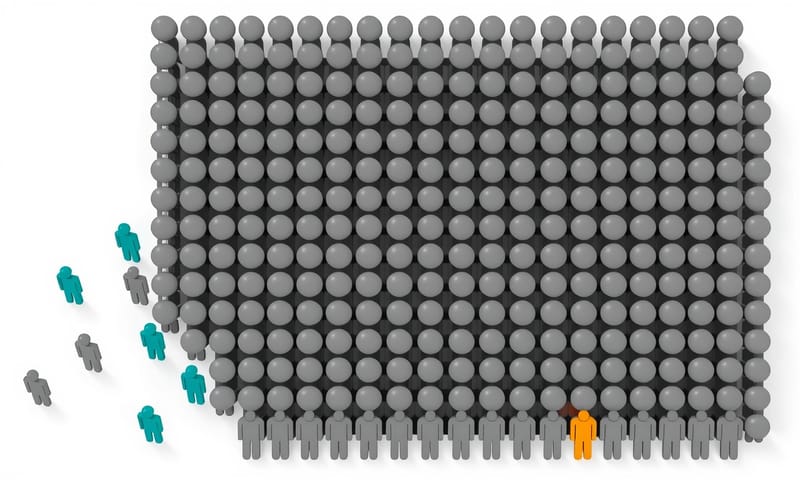

大家可能很難想像,一顆藥從實驗室的靈光一閃,到真的能上市給病人用,這中間是個超級漫長、而且超級貴的旅程。過程中有好幾個階段,像是最早的藥物探索、然後臨床一期、二期、三期試驗,最後還要給主管機關審核。每個階段就像接力賽的一棒,但問題是,過去每一棒要交給下一棒的時候,常常會掉棒。很多寶貴的知識、數據、方法,在交接(行話叫 [technology transfer])的過程中就流失了,或是搞錯了。結果就是時間拉很長,錢一直燒,最後成功的藥卻沒幾個。

然後,AI 出現了。它不像是一個新的選手,反而比較像一個超強的教練兼數據分析師,站在每一棒的旁邊,確保交接順順利利。這件事,我覺得才是 AI 在生技領域最底層、也最核心的改變。它不是只讓某個環節變快,而是讓整個「流程」變得更聰明、更有系統。這篇文章,我就是想來拆解一下,AI 到底在每一棒,扮演了什麼樣的隱形角色。

一句話結論

簡單講,AI 就像是新藥開發流程中的「潤滑劑」和「翻譯官」,它透過自動化分析、預測與知識整合,讓過去常常卡關、資訊斷層的各個研發階段(從實驗室到臨床試驗)能夠順暢地交接,大幅降低了時間和失敗的成本。

AI 在最早的「實驗室挖寶」階段做了什麼?

所有新藥的起點,都是在實驗室裡。以前這個階段真的像大海撈針,科學家得靠著經驗、運氣,還有無數次的嘗試錯誤,去找到可能有效的分子。但現在,AI 根本上改變了這個遊戲規則。

最有名的例子,應該就是 Google DeepMind 開發的那個 [AlphaFold]。嗯,這東西真的很⋯⋯誇張。在它出現之前,要搞懂一個蛋白質長什麼樣子(也就是它的3D結構),可能要花好幾年、燒掉大筆經費去做實驗。但蛋白質的結構又超級重要,你不知道它長怎樣,就不知道藥要怎麼設計去攻擊它。AlphaFold 做的事情,就是直接用 AI「算」出蛋白質的結構,而且準確率高到可以跟實驗結果媲美。這等於是把原本好幾年的工作,縮短到幾分鐘。

你想想看,這對「技術轉移」有多大幫助?研究員現在可以直接對著電腦喊「給我這個蛋白質的 AlphaFold 結果」,拿到結構圖之後,馬上就可以交給藥物化學家,用電腦跑虛擬篩選,看看幾百萬種化合物中,哪些可能卡得進去。整個流程從「猜測+實驗」變成「精準預測+驗證」,交接的不再只是一些模糊的假設,而是一個非常具體的 3D 模型。這真的很關鍵。

還有另一個方向,也蠻酷的,就是「老藥新用」。有一家叫 [BenevolentAI] 的公司,他們搞了一個巨大的「知識圖譜」,把全世界的生醫論文、專利、臨床數據全部餵進去,然後用 AI 去找這些資料裡面隱藏的關聯。最有名的案例就是在 COVID-19 疫情剛爆發的時候,他們的 AI 系統很快就從數據海裡挖出一個原本用來治療類風濕性關節炎的藥 [baricitinib],認為它可能有機會抑制新冠病毒感染細胞。後來這個預測也被臨床試驗證實了。你看,這也是一種技術轉移。AI 把散落在全球各地的舊知識,轉化成一個可以馬上拿去驗證的新假設,這在以前根本不可能這麼快。

不只這樣,AI 甚至能「創造」全新的藥物分子。像 [Insilico Medicine] 這家公司,他們用生成式 AI 設計出一個抗纖維化的藥物,代號叫 [INS018_055]。從 AI 設計分子、到合成、驗證,只花了 18 個月就推進到人體臨床一期試驗,到 2023 年都進到二期了。這速度在過去是天方夜譚。等於是 AI 把「發明藥物分子」這個最花創意的活,也給半自動化了。

所以你看,在最早的這個階段,AI 做了三件大事:預測目標結構(AlphaFold)、挖掘舊知識新用途(BenevolentAI)、創造全新分子(Insilico Medicine)。這讓進入下一個階段(臨床試驗)的候選藥物,體質變得好很多,不再是盲目試錯的產物。

AI 如何改變「人體臨床試驗」的風景?

好,當我們在實驗室裡找到一個看起來很有潛力的藥物後,就要進入真正困難的部分:人體臨床試驗。這又分成好幾個 Phase(階段)。

Phase I(一期)主要是在少數健康的人身上測試「安全性」和「劑量」。這個階段最怕的就是出事。以前是靠動物實驗的數據去推算,但人跟老鼠畢竟不一樣。現在,AI 提供了一種更聰明的作法——「模擬臨床試驗」。IBM 就有團隊在做這件事,他們用 AI 分析大量的電子病歷資料,建立出「虛擬病人」,然後在電腦裡模擬給這些虛擬病人用藥,會發生什麼事。這等於在真正找人來試藥之前,先在數位世界裡跑過一遍,看看有沒有潛在的風險,或是預測一下可能的藥物動力學反應。這就是把海量的真實世界數據,透過 AI「轉譯」成對新試驗的指導,讓第一批受試者更安全。

到了 Phase II(二期),人數會變多,重點變成看「療效」,而且更重要的是,要找出「哪些人有效」。這就是現在最紅的「[個人化醫療]」。AI 在這裡的角色是「偵探」。

舉個例子,有一家叫 Lantern Pharma 的公司,他們用自家的 AI 平台 [RADR®] 分析了超過 250 億個數據點,結果發現一個叫 [PTGR1] 的酵素,是他們某個抗癌藥有沒有效的關鍵。於是,他們的二期臨床試驗就只招募腫瘤裡有高量 PTGR1] 的病人。這大大提高了試驗的成功率,因為你給藥的對象,都是最有可能產生反應的人。AI 在這裡,就是把實驗室裡的基因發現,精準地「轉移」到臨床病人的篩選標準上。

再來,找病人本身也是個大工程。你可能不知道,很多臨床試驗延宕甚至失敗,就是因為找不到足夠且符合條件的病人。這時候像 [IBM Watson for Clinical Trial Matching] 這種工具就派上用場了。它能讀懂非結構化的病歷(像是醫生寫的筆記),自動跟試驗的招募條件進行比對。以前要靠人工一個個看病歷,現在 AI 幾分鐘就篩完了。這也加速了整個流程。

甚至,還有更專門的 AI 模型,像是微軟為生醫領域訓練的 [BioGPT]。它的強項是讀懂海量的醫學文獻。在臨床試驗過程中,如果發生了預期外的副作用,研究人員可以用 BioGPT 馬上搜尋全球的文獻,看看有沒有類似的報告,快速找到可能的原因。這確保了知識的即時更新與應用。

到了 Phase III(三期),規模是最大的,幾百到幾千人,遍布全球。這時候的管理就變得很複雜。AI 在這裡更像一個「品管經理」和「流程優化師」。例如,它可以即時監控從全球各試驗中心傳回來的數據,如果發現哪個地方的數據有異常,像是數值超出正常範圍,或者數據模式很奇怪,AI 就會馬上發出警報,讓人去檢查是不是有問題。這確保了最終數據的品質。

更有趣的是,AI 還會幫忙銜接「臨床試驗」和「量产製造」。藥品就算臨床試驗成功了,如果沒辦法穩定地大量生產,也是白搭。AI 可以分析試驗藥品的生产數據,預測放大到工業規模生產時可能會遇到什麼問題,比如產率下降、純度不穩等等,然後提前給出優化建議。這就把臨床開發的知識,順暢地轉移到了製造端,避免了「藥做出來了,但工廠生不出來」的窘境。

幾個關鍵 AI 工具的比較

說了這麼多,我們用一個簡單的表格來整理一下,這些 AI 工具到底各自在幹嘛。不過這只是個大概,很多公司的平台其實功能是整合的。

| AI 工具/平台 | 主要在做什麼? | 解決了什麼痛點?(白話文) | 主要活躍在哪個階段? |

|---|---|---|---|

| DeepMind AlphaFold | 預測蛋白質的 3D 結構 | 省下大把時間和錢,不用再靠實驗慢慢摸索蛋白質長什麼樣。等於直接拿到設計圖。 | 臨床前探索 |

| BenevolentAI Platform | 在海量生醫文獻和數據中找隱藏關聯 | 老藥新用,或是找到沒人想過的新藥物靶點。像個超級博學的偵探。 | 臨床前探索、早期臨床 |

| IBM Watson (Trial Matching) | 讀病歷,自動配對適合的臨床試驗病人 | 解決「找不到人」的萬年難題,讓試驗能快點開始,也找得更準。 | 臨床二、三期 |

| Insilico Medicine (Generative AI) | 從零開始「發明」新的藥物分子結構 | 以前要靠化學家靈感,現在 AI 能幫忙發想。大大縮短藥物設計時間。 | 臨床前探索 |

| BioGPT / Biomedical LLMs | 讀懂、總結、回答複雜的生醫文獻問題 | 研究人員的超級助理,有問題隨時能問。確保不會漏掉任何重要文獻裡的知識。 | 貫穿所有階段 |

風險與應變:AI 說了就算嗎?

聊到這裡,一定會有人問:那 AI 這麼強,是不是以後全部交給 AI 就好了?嗯,這就是最關鍵的問題所在,也是現在所有監管單位最頭痛的地方。

AI 的本質是從「數據」中學習。如果餵給它的數據有偏誤,那它做出來的決定當然也會有偏誤。這就是所謂的「[資料隱私與偏誤]」。舉例來說,如果一個 AI 模型的訓練資料大多來自白人男性,那它對女性或其他人種的預測能力就可能會很差。這在醫療領域是絕對不能接受的。所以,怎麼確保訓練資料的多元性和公正性,是第一道關卡。

另一個問題是「黑盒子」。很多強大的 AI 模型,特別是深度學習,我們常常只知道它給出了答案,卻不知道它「為什麼」會給出這個答案。如果 AI 建議把某个病患排除在臨床試驗外,我們總得知道原因吧?所以,「可解釋性 AI」(Explainable AI, XAI)就變得很重要。我們需要 AI 不只給答案,還要給理由。

面對這些風險,監管機構也開始動起來了。例如,美國 FDA 在 2025 年初就提出了一個關於藥物開發中 AI 模型可信度的框架草案。這點跟我們在台灣可能看到的未來法規趨勢,核心精神應該会是一致的。他們的核心觀念是,藥廠如果要在送審的資料裡用到 AI 的分析結果,你必須要能證明你的 AI 模型是「可信的」(credible)。你得交代清楚你用它來幹嘛(context of use)、你怎麼訓練它、它的準確率和極限在哪裡。說真的,這就跟驗證一台新的實驗儀器一樣,只是現在要驗證的是一串程式碼。

還有,關於資料隱私,現在也有些新技術在發展,像是「[聯邦學習 (Federated Learning)]」。簡單說,就是 AI 模型可以分散到各個醫院或機構去學習,只把學習到的「心得」(模型參數)傳回中央,原始的病人數據完全不用離開醫院。這就在利用數據和保護隱私之間,找到了一個還不錯的平衡點。

所以,結論是什麼?結論是,AI 絕對不是萬靈丹,它只是一個超級強大的工具。最終做決定的,還是得回歸到人——科學家、醫生、和監管人員。AI 負責提供洞見、預測和警示,但拍板定案的責任,還是在人的肩膀上。

所以,這對我們意味著什麼?

嗯⋯⋯我覺得,AI 為新藥開發帶來的最大啟示,可能不是那些酷炫的技術本身,而是一種思維上的轉變。

過去,新藥開發是個很線性的、充滿壁壘的過程。做探索的不管臨床,做臨床的不懂製造。大家各司其職,但也因此造成大量的資訊斷層。AI 正在打破這些牆。它讓數據和知識在整個流程中自由流動,讓做實驗室研究的人,可以提早看到他手上的東西在臨床上可能會遇到什麼問題;也讓做臨床試驗的人,可以快速回溯到最基礎的生物機制。

這是一個从「孤島式創新」走向「系統性創新」的過程。老實說,這條路還很長,法規、倫理、技術本身都還有很多挑戰。但方向是明確的。AI 不會取代科學家,但它會讓科學家變得更強大,讓他們能站在一個前所未有的高度,去看待藥物開發這件複雜又伟大的事。最终,這一切都意味著,未來或許能有更多、更好的藥,用更快的速度,到達真正需要它們的病人手中。這大概才是最重要的事吧。

在這麼多 AI 工具中,你覺得哪一個對新藥開發的影響最大?是從無到有創造新藥的「生成式AI」,還是讓臨床試驗更精準的「配對AI」?在下面留言分享你的看法吧!