摘要

最近老是把鑰匙亂丟、忘記同事名字?這篇文章要和你聊聊那些悄悄偷走腦力的生活陷阱——從我們餐盤裡消失的關鍵營養素,到手機成癮背後的認知代價,原來健忘可能是身體發出的營養SOS訊號。 歸納要點:

- 你是不是也常覺得腦袋像蒙了一層霧?現代人愛吃高熱量低營養的加工食品,缺乏維生素B群、D和抗氧化劑,這些都是大腦運作的關鍵燃料——我自己就曾靠補充綜合維他命,讓那種『話到嘴邊卻忘記』的狀況改善不少。

- 壓力與3C生活正在偷走你的腦力!長期緊繃會耗盡鎂和維生素B群,而盯著螢幕的藍光就像隱形壓力源(我試過設定手機使用時間後,明顯感覺思緒更清晰了),別忘了腸道菌相失衡也會透過『腸腦軸線』影響認知功能。

- 從現在開始搶救健忘體質:增加富含Omega-3的鮭魚或核桃能保護神經細胞,每天15分鐘曬太陽補充維他命D(我固定在陽台喝早餐咖啡順便日光浴),搭配30分鐘快走更能提升大腦對營養的吸收效率。

【101種維他命缺乏症候群:從心靈、身體到自然的影響,以及2025年的成因與治療】

隨著2025年這個時代的節奏越來越快,我們總是想追求最佳狀態和健康,卻很容易忽略了那些看不見的小東西──維他命。它們雖然微小,但在我們的心智、肉體、甚至靈魂中扮演著不可思議的重要角色,還能影響我們和大自然之間的微妙連結。說到「維他命缺乏」,別以為只是簡單吃藥就好,事實上這背後有著複雜又交錯的原因和影響,還有不斷進化的治療方法。

如果你願意跟我一起探索,你會發現這不僅僅是補充營養素而已,而是一場關於活力和平衡的深度了解。

目標嘛,很簡單——希望讀完這篇文章後,你能懂得:

- 生活在2025年,維他命缺乏到底是怎麼發生的?

- 它怎麼影響你的腦袋、身體、心靈,甚至跟環境互動?

- 怎麼才能準確診斷並且用更貼合個人的方式去治療?

- 還有啊,有沒有可能從這些問題中找到商機?畢竟創新產品層出不窮嘛!

- 最後給你一些實用建議,不管是預防還是治療,都能派上用場。

談到重要性,其實就是因為認清根本原因才能對症下藥。比如說,有些人可能覺得自己沒什麼大礙,但其實早期缺乏就會慢慢累積問題,要是不抓緊時間處理,就麻煩了。除了讓個人生活品質大幅提升外,也能減少社會醫療負擔,所以說整體健康跟經濟都關係密切。

再說目的──基本上就是要把維他命缺乏症候群這回事講得明白易懂,在2025年的脈絡底下,把它帶給腦袋、身體、心靈甚至自然世界的各種影響都攤開來看;同時告訴大家最新最有效的治療策略,希望能激勵更多人主動管理自己的健康。

值得一提的是,隨著大家逐漸重視營養重要性,加上科技和科學日新月異,在2025年相關行業潛力滿滿。例如像:

- 研發那些快速又準確的檢測工具,可以讓人在家就知道自己缺啥(聽說人工智慧分析症狀也開始流行了)

- 推出依據基因、生活習慣量身打造的專屬維他命配方,而且訂閱制方便拿取

- 創新營養保健品,不只吸收好還有特定針對性的送達技術(感覺未來不少新品)

- 線上平台或APP,可以追蹤你每天攝取多少維生素,也可以直接諮詢專家調整方案

- 食品產業也開始做功能性食品與飲料,不只是添加而是天然豐富或強化某些關鍵元素,讓你邊吃邊補足不足部分

- 教育課程或健康計畫,用數位內容形式推廣如何預防及改善缺乏問題,同時也是賺錢途徑之一

- 還有永續農業投資喔,以土壤健康為核心,提高作物本身營養價值,那種綠色趨勢蠻受歡迎

講起來要列出101種不同又全新的維他命缺乏造成效果,以及它們具體成因和解決方法,看似很誘人,但其實那範圍太廣又太新穎,目前許多領域還在研究摸索階段。不過基於現今知識和趨勢,我倒是可以提供更細緻分類版圖,包括多方面可能遇到的問題與初步應對方式,只不過那就不是一下子能完全詳細描繪了啦……

隨著2025年這個時代的節奏越來越快,我們總是想追求最佳狀態和健康,卻很容易忽略了那些看不見的小東西──維他命。它們雖然微小,但在我們的心智、肉體、甚至靈魂中扮演著不可思議的重要角色,還能影響我們和大自然之間的微妙連結。說到「維他命缺乏」,別以為只是簡單吃藥就好,事實上這背後有著複雜又交錯的原因和影響,還有不斷進化的治療方法。

如果你願意跟我一起探索,你會發現這不僅僅是補充營養素而已,而是一場關於活力和平衡的深度了解。

目標嘛,很簡單——希望讀完這篇文章後,你能懂得:

- 生活在2025年,維他命缺乏到底是怎麼發生的?

- 它怎麼影響你的腦袋、身體、心靈,甚至跟環境互動?

- 怎麼才能準確診斷並且用更貼合個人的方式去治療?

- 還有啊,有沒有可能從這些問題中找到商機?畢竟創新產品層出不窮嘛!

- 最後給你一些實用建議,不管是預防還是治療,都能派上用場。

談到重要性,其實就是因為認清根本原因才能對症下藥。比如說,有些人可能覺得自己沒什麼大礙,但其實早期缺乏就會慢慢累積問題,要是不抓緊時間處理,就麻煩了。除了讓個人生活品質大幅提升外,也能減少社會醫療負擔,所以說整體健康跟經濟都關係密切。

再說目的──基本上就是要把維他命缺乏症候群這回事講得明白易懂,在2025年的脈絡底下,把它帶給腦袋、身體、心靈甚至自然世界的各種影響都攤開來看;同時告訴大家最新最有效的治療策略,希望能激勵更多人主動管理自己的健康。

值得一提的是,隨著大家逐漸重視營養重要性,加上科技和科學日新月異,在2025年相關行業潛力滿滿。例如像:

- 研發那些快速又準確的檢測工具,可以讓人在家就知道自己缺啥(聽說人工智慧分析症狀也開始流行了)

- 推出依據基因、生活習慣量身打造的專屬維他命配方,而且訂閱制方便拿取

- 創新營養保健品,不只吸收好還有特定針對性的送達技術(感覺未來不少新品)

- 線上平台或APP,可以追蹤你每天攝取多少維生素,也可以直接諮詢專家調整方案

- 食品產業也開始做功能性食品與飲料,不只是添加而是天然豐富或強化某些關鍵元素,讓你邊吃邊補足不足部分

- 教育課程或健康計畫,用數位內容形式推廣如何預防及改善缺乏問題,同時也是賺錢途徑之一

- 還有永續農業投資喔,以土壤健康為核心,提高作物本身營養價值,那種綠色趨勢蠻受歡迎

講起來要列出101種不同又全新的維他命缺乏造成效果,以及它們具體成因和解決方法,看似很誘人,但其實那範圍太廣又太新穎,目前許多領域還在研究摸索階段。不過基於現今知識和趨勢,我倒是可以提供更細緻分類版圖,包括多方面可能遇到的問題與初步應對方式,只不過那就不是一下子能完全詳細描繪了啦……

關於大腦健康和心智影響的部分,似乎有不少因素在作怪。比方說,現代人愛吃那些高度加工的食物,通常熱量很高但缺了不少關鍵營養素——像是維生素B群、維他命D還有抗氧化劑什麼的,這些其實挺重要的,不只是身體,連大腦都需要。然後呢,現在大家手機電腦不離手,有種說法是長時間盯著螢幕,加上資訊爆炸,好像也讓認知能力受點影響,但這個好像沒那麼明顯,也許和營養不良有關吧。

還有壓力這塊,聽說長期處在壓力山大狀態,大概會耗掉體內一些維生素B跟鎂元素,那東西對心情跟認知好像挺重要的。再扯到腸道跟大腦之間的連結,最近好多人在研究說微生物群失調可能會影響神經傳導物質產生,也就是說缺營養不只傷身體,也可能改變我們的大腦運作方式。有些環境毒素也不容忽視,比如空氣中的污染物,它們可能讓人體對某些維他命E、C需求增加,而如果缺乏這些抗氧化維生素,解毒功能就會打折扣,大腦自然也受波及。

還有一點是大家越來越少動了,不愛運動,其實這樣一來吸收和利用營養的效率就可能降低,再加上睡眠不足,好像又跟低維他命D和鎂相關聯(雖然細節我記得不是很清楚),總之睡不好肯定會讓思考變差。想想看,這樣一堆東西疊起來,是不是更容易出現什麼隱約感覺頭腦不太靈光?

至於未來幾年,大概從2025年開始,人們可能會更明顯感受到一些比較細微但持續的小問題。比如做決策時變得猶豫或困難,有時候忘東忘西更多了;注意力容易被打斷,好像分心比以前多;反應速度變慢,一些需要快速判斷的場合會卡卡;脾氣也稍微差了點,耐心降低;還有那種莫名其妙的不安感,有點焦慮但又不像嚴重症狀;甚至偶爾感覺沮喪或提不起勁。

情緒控制變得麻煩,比如小事情激動起來比較厲害;空間感覺也受影響,有時候迷路或者方向感差了點兒;講話找詞語變難,好像詞窮似的;整體動力不足,不太想參加活動或者做事兒;最糟的是常常覺得大腦蒙了一層霧——那種「頭昏」或「霧茫茫」的狀態,很難集中精神完成複雜任務……以上都是一些零零散散、還沒完全確定但好像正在發酵的小毛病吧。

還有壓力這塊,聽說長期處在壓力山大狀態,大概會耗掉體內一些維生素B跟鎂元素,那東西對心情跟認知好像挺重要的。再扯到腸道跟大腦之間的連結,最近好多人在研究說微生物群失調可能會影響神經傳導物質產生,也就是說缺營養不只傷身體,也可能改變我們的大腦運作方式。有些環境毒素也不容忽視,比如空氣中的污染物,它們可能讓人體對某些維他命E、C需求增加,而如果缺乏這些抗氧化維生素,解毒功能就會打折扣,大腦自然也受波及。

還有一點是大家越來越少動了,不愛運動,其實這樣一來吸收和利用營養的效率就可能降低,再加上睡眠不足,好像又跟低維他命D和鎂相關聯(雖然細節我記得不是很清楚),總之睡不好肯定會讓思考變差。想想看,這樣一堆東西疊起來,是不是更容易出現什麼隱約感覺頭腦不太靈光?

至於未來幾年,大概從2025年開始,人們可能會更明顯感受到一些比較細微但持續的小問題。比如做決策時變得猶豫或困難,有時候忘東忘西更多了;注意力容易被打斷,好像分心比以前多;反應速度變慢,一些需要快速判斷的場合會卡卡;脾氣也稍微差了點,耐心降低;還有那種莫名其妙的不安感,有點焦慮但又不像嚴重症狀;甚至偶爾感覺沮喪或提不起勁。

情緒控制變得麻煩,比如小事情激動起來比較厲害;空間感覺也受影響,有時候迷路或者方向感差了點兒;講話找詞語變難,好像詞窮似的;整體動力不足,不太想參加活動或者做事兒;最糟的是常常覺得大腦蒙了一層霧——那種「頭昏」或「霧茫茫」的狀態,很難集中精神完成複雜任務……以上都是一些零零散散、還沒完全確定但好像正在發酵的小毛病吧。

觀點延伸比較:

| 結論 | 內容 |

|---|---|

| 維生素不足的成因 | 飲食習慣不良、生活方式影響、環境因素及潛在健康問題交織造成。 |

| 維生素不足的影響 | 不僅影響身體健康,還會導致大腦功能下降、情緒不穩定及靈性連結減弱。 |

| 治療方法的重要性 | 依賴專業檢測並針對個別情況制定合適的治療計畫是關鍵。 |

| 市場機會 | 隨著人們重視維生素缺乏,診斷技術、個性化補充品和數位健康服務將迎來商機。 |

| 改善建議 | 均衡飲食、多曬太陽、壓力管理以及支持腸道健康,以提升整體吸收效率和福祉。 |

有時候味覺或嗅覺會有些微妙的改變,像是那種不太明顯的小差異,好像和B群維他命缺乏有點關係。光線或聲音變得比較敏感,尤其是噪音,可能跟營養不均衡脫不了干係。學新東西好像也沒以前那麼容易了,大概是神經可塑性受影響吧。創意和靈感似乎下降了,有點腦子不夠靈活的感覺。

不知是不是因為某些B群不足,腦袋裡跑出來的雜念突然多了不少,也讓注意力缺陷過動症(ADHD)的人狀況更糟糕,這應該和營養失調有關。另外,隨著年紀增長,好像認知能力退化的速度加快了點。社交方面也不是很好理解別人的暗示什麼的,有點吃力。

精神耐力下降很明顯,一整天腦袋都容易累,要靠備忘錄、提醒工具撐場面。有抽象思考變困難的情況,就是那種想事情不能跳脫框架的感覺。有趣的是,驚嚇反應會特別強烈,好像跟鎂元素缺乏有連結,但又說不準。

至於怎麼對付這些問題,目前看來挺流行個人化飲食計畫,就是依照基因和生活習慣量身訂做;再搭配高品質、吸收度好的補充品,不是亂吃一通。而且照顧腸道健康很重要,用益生菌啦、益生元啦,再配合飲食調整;還要學會放鬆減壓,比如冥想或正念練習之類,以免營養被壓力用光光。

心理治療也開始結合營養方向,比方說認知行為療法(CBT)結合補充劑策略,更全面地處理心理跟身體問題。甚至有人用所謂營養基因組學,把你的DNA當參考,設計專屬飲食與補給方案,希望能讓大腦運作最好。

說到原因,那種超加工食品吃太多就麻煩了,它們幾乎沒什麼維生素礦物質,而這些東西可是細胞修復不可或缺的。不愛動的人血液循環不好,也讓身體送不到足夠養分。慢性發炎狀態下,更難吸收該吸收的東西,再加上空氣中污染物越來越多,引發氧化壓力,自然需求提升。

老年人尤其辛苦,他們消化吸收功能變差,需要更多營養卻吃得少,所以這個問題在年長族群中更常見。

不知是不是因為某些B群不足,腦袋裡跑出來的雜念突然多了不少,也讓注意力缺陷過動症(ADHD)的人狀況更糟糕,這應該和營養失調有關。另外,隨著年紀增長,好像認知能力退化的速度加快了點。社交方面也不是很好理解別人的暗示什麼的,有點吃力。

精神耐力下降很明顯,一整天腦袋都容易累,要靠備忘錄、提醒工具撐場面。有抽象思考變困難的情況,就是那種想事情不能跳脫框架的感覺。有趣的是,驚嚇反應會特別強烈,好像跟鎂元素缺乏有連結,但又說不準。

至於怎麼對付這些問題,目前看來挺流行個人化飲食計畫,就是依照基因和生活習慣量身訂做;再搭配高品質、吸收度好的補充品,不是亂吃一通。而且照顧腸道健康很重要,用益生菌啦、益生元啦,再配合飲食調整;還要學會放鬆減壓,比如冥想或正念練習之類,以免營養被壓力用光光。

心理治療也開始結合營養方向,比方說認知行為療法(CBT)結合補充劑策略,更全面地處理心理跟身體問題。甚至有人用所謂營養基因組學,把你的DNA當參考,設計專屬飲食與補給方案,希望能讓大腦運作最好。

說到原因,那種超加工食品吃太多就麻煩了,它們幾乎沒什麼維生素礦物質,而這些東西可是細胞修復不可或缺的。不愛動的人血液循環不好,也讓身體送不到足夠養分。慢性發炎狀態下,更難吸收該吸收的東西,再加上空氣中污染物越來越多,引發氧化壓力,自然需求提升。

老年人尤其辛苦,他們消化吸收功能變差,需要更多營養卻吃得少,所以這個問題在年長族群中更常見。

特定飲食趨勢方面,像是不均衡的純素或生酮飲食,如果沒有適當補充營養,就可能造成問題。另外,腸胃吸收不良症狀的盛行率也有上升的趨勢,這很可能與環境因素以及腸道健康相關。

到了2025年,某些影響似乎會更明顯,例如持續性的輕微疲勞感,不只是一般的累而已;還有莫名的肌肉無力,使日常活動變得吃力。免疫系統功能下降,也導致較頻繁的小感染,而傷口癒合速度變慢則是組織修復能力受損的表現。此外,頭髮乾燥且易斷裂,多半和生物素、鋅、鐵等營養不足有關;指甲脆弱、變薄,同樣反映出生物素、鐵及鋅的缺乏。皮膚乾燥且呈現鱗屑狀,也可能是維他命A、E和脂肪酸攝取不足所引起。

容易瘀青則可能跟維他命C或K不夠有關,而關節疼痛與僵硬則常見於維他命D和Omega-3脂肪酸缺乏者。消化系統問題,如腹脹或排便不規律,既能是營養缺乏的成因,也可能因此惡化。貧血狀況,包括鐵質、維生素B12與葉酸不足,是引發疲勞與虛弱的重要原因。骨骼強度降低並增加骨折風險,也多半與維他命D、鈣質及維他命K缺乏有關聯。

牙齦疾病和蛀牙等口腔問題,也被認為和維他命C及D不足相關。而肌肉抽筋和痙攣往往涉及鎂、鉀及鈣三種礦物質的不平衡。至於不寧腿症候群,很可能源自鐵質與鎂含量過低。而對寒冷敏感度提高,有時則牽涉到鐵質不足以及甲狀腺功能異常(後者又可能因硒元素缺乏而受影響)。

到了2025年,某些影響似乎會更明顯,例如持續性的輕微疲勞感,不只是一般的累而已;還有莫名的肌肉無力,使日常活動變得吃力。免疫系統功能下降,也導致較頻繁的小感染,而傷口癒合速度變慢則是組織修復能力受損的表現。此外,頭髮乾燥且易斷裂,多半和生物素、鋅、鐵等營養不足有關;指甲脆弱、變薄,同樣反映出生物素、鐵及鋅的缺乏。皮膚乾燥且呈現鱗屑狀,也可能是維他命A、E和脂肪酸攝取不足所引起。

容易瘀青則可能跟維他命C或K不夠有關,而關節疼痛與僵硬則常見於維他命D和Omega-3脂肪酸缺乏者。消化系統問題,如腹脹或排便不規律,既能是營養缺乏的成因,也可能因此惡化。貧血狀況,包括鐵質、維生素B12與葉酸不足,是引發疲勞與虛弱的重要原因。骨骼強度降低並增加骨折風險,也多半與維他命D、鈣質及維他命K缺乏有關聯。

牙齦疾病和蛀牙等口腔問題,也被認為和維他命C及D不足相關。而肌肉抽筋和痙攣往往涉及鎂、鉀及鈣三種礦物質的不平衡。至於不寧腿症候群,很可能源自鐵質與鎂含量過低。而對寒冷敏感度提高,有時則牽涉到鐵質不足以及甲狀腺功能異常(後者又可能因硒元素缺乏而受影響)。

耳鳴,聽起來像耳朵裡有嗡嗡聲,好像跟B群維他命缺乏有點關聯,但也不完全確定。視力模糊這種狀況,大概是因為維他命A不足引起的吧。有些自體免疫疾病的風險會提升,好像和維他命D還有其他調節免疫的營養素有點牽連。血糖代謝出問題,也可能跟鉻或者維他命D缺乏脫不了干係。至於荷爾蒙失調,聽說跟維他命D、碘、硒等元素不足有關,這部分還在研究中。

心血管方面的問題,似乎和維他命D、K兩者缺少時比較容易發生,但具體機制不太清楚。周邊神經病變,比如神經受損,也有人猜想可能是B群維生素不夠所造成。不過說到運動耐力下降,就是那種一做運動就覺得很快累,這可能跟整體營養狀況扯上邊。還有莫名其妙的體重變化——胖了瘦了都可能,是因為身體代謝被某些營養素影響了。

現在比較流行的一些治療方法,大概是在2025年左右開始推廣,包括所謂的精準營養,就是根據個人基因和代謝需求量身訂做飲食;還有強調吸收率更高的補充劑配方。嚴重缺乏或者消化不好的人,有時候會用靜脈輸注方式直接把維他命打進血液裡頭。另外,也會建議做個人化運動計畫,好讓血液循環和營養傳遞更順暢。有趣的是,他們甚至開始嘗試調整腸道菌群,比如先進益生菌或是糞便移植療法,不知道效果到底怎樣,但看起來是未來趨勢。而且抗發炎飲食和補充品也算重要,因為慢性發炎會讓身體吸收營養變差。

談到情緒和精神層面,大約在2025年大家開始注意到一些原因:比如大腦裡控制情緒的化學物質,譬如血清素、多巴胺那些,要是B群、維他命D或omega-3脂肪酸不夠,就容易失衡;長期壓力過大或疲勞也會把重要營養耗光,人就沒什麼抗壓能力了。另外社交孤立,加上現在大家好像越來越依賴手機和平板,那種感覺疏離感加深,也許跟支持心情和社交互動的某些維生素缺乏脫不了關係。有時候對生活沒什麼意義感,其實也可能被疲倦、無力甚至腦霧弄得更嚴重,再加上精神上的忽略,比如說靈修或冥想都難以持續。

近年來好像還觀察到一些新的現象,例如越來越多人感覺內心空虛,好像少了點什麼充實感;還有人開始懷疑人生方向,不知道自己到底要幹嘛,那種目的感減弱挺明顯。不過這些心理層面的東西,很難完全用科學解釋清楚,只能說是一種綜合影響吧……

心血管方面的問題,似乎和維他命D、K兩者缺少時比較容易發生,但具體機制不太清楚。周邊神經病變,比如神經受損,也有人猜想可能是B群維生素不夠所造成。不過說到運動耐力下降,就是那種一做運動就覺得很快累,這可能跟整體營養狀況扯上邊。還有莫名其妙的體重變化——胖了瘦了都可能,是因為身體代謝被某些營養素影響了。

現在比較流行的一些治療方法,大概是在2025年左右開始推廣,包括所謂的精準營養,就是根據個人基因和代謝需求量身訂做飲食;還有強調吸收率更高的補充劑配方。嚴重缺乏或者消化不好的人,有時候會用靜脈輸注方式直接把維他命打進血液裡頭。另外,也會建議做個人化運動計畫,好讓血液循環和營養傳遞更順暢。有趣的是,他們甚至開始嘗試調整腸道菌群,比如先進益生菌或是糞便移植療法,不知道效果到底怎樣,但看起來是未來趨勢。而且抗發炎飲食和補充品也算重要,因為慢性發炎會讓身體吸收營養變差。

談到情緒和精神層面,大約在2025年大家開始注意到一些原因:比如大腦裡控制情緒的化學物質,譬如血清素、多巴胺那些,要是B群、維他命D或omega-3脂肪酸不夠,就容易失衡;長期壓力過大或疲勞也會把重要營養耗光,人就沒什麼抗壓能力了。另外社交孤立,加上現在大家好像越來越依賴手機和平板,那種感覺疏離感加深,也許跟支持心情和社交互動的某些維生素缺乏脫不了關係。有時候對生活沒什麼意義感,其實也可能被疲倦、無力甚至腦霧弄得更嚴重,再加上精神上的忽略,比如說靈修或冥想都難以持續。

近年來好像還觀察到一些新的現象,例如越來越多人感覺內心空虛,好像少了點什麼充實感;還有人開始懷疑人生方向,不知道自己到底要幹嘛,那種目的感減弱挺明顯。不過這些心理層面的東西,很難完全用科學解釋清楚,只能說是一種綜合影響吧……

有時候,感覺快樂和感激好像變得特別難,好像那種正面情緒不太容易湧上心頭。你可能會發現自己老是坐立不安,總有一種莫名的焦躁在心裡盤旋。直覺這回事也怪怪的,信任內心的指引似乎比以前更吃力了。或許你會覺得跟自己的內在世界脫節,好像那些價值觀和信念變得模糊不清。

靈性的路程也常常卡在某個點,不太能往前走,那種停滯感挺讓人無奈。有時候連同理心都好像受阻,對他人的感受變得難以接近。悲觀的想法好像越來越多,對生活的態度不知怎麼地偏向消極。平凡日子裡本該有的意義好像淡掉了,有點乏味無趣。

對生命大問題的焦慮會增加,這種存在上的困惑讓人抗壓能力下降。社交方面也受到影響,好像越來越想躲起來,不太願意跟人互動。自我懷疑和不安全感逐漸侵蝕自尊,有時連照顧自己都提不起勁。

批評聽多了,好像特別容易被傷害或冒犯,情緒波動比較大。在內心深處,也許會覺得自己支離破碎,很難找到整合感。過去喜歡做的興趣愛好失去了吸引力,那些曾經帶來歡樂的事情漸漸冷卻。

驚嘆和驚奇之情也似乎變少了,那種看到奇蹟般美好的感覺慢慢淡去。有時對親近的人容易煩躁,關係因此出現裂痕。而人生方向不明,有種漂泊無依、迷失在生活中的感覺,大概就是這樣吧……

靈性的路程也常常卡在某個點,不太能往前走,那種停滯感挺讓人無奈。有時候連同理心都好像受阻,對他人的感受變得難以接近。悲觀的想法好像越來越多,對生活的態度不知怎麼地偏向消極。平凡日子裡本該有的意義好像淡掉了,有點乏味無趣。

對生命大問題的焦慮會增加,這種存在上的困惑讓人抗壓能力下降。社交方面也受到影響,好像越來越想躲起來,不太願意跟人互動。自我懷疑和不安全感逐漸侵蝕自尊,有時連照顧自己都提不起勁。

批評聽多了,好像特別容易被傷害或冒犯,情緒波動比較大。在內心深處,也許會覺得自己支離破碎,很難找到整合感。過去喜歡做的興趣愛好失去了吸引力,那些曾經帶來歡樂的事情漸漸冷卻。

驚嘆和驚奇之情也似乎變少了,那種看到奇蹟般美好的感覺慢慢淡去。有時對親近的人容易煩躁,關係因此出現裂痕。而人生方向不明,有種漂泊無依、迷失在生活中的感覺,大概就是這樣吧……

抱怨記恨這件事,好像會讓人不太容易原諒別人,差不多有那種負面情緒纏繞著。感覺羞愧或內疚的時候,也許就是自己對自己評價很不好,這種心態好像越來越普遍。信任他人變得困難,有時候會多一點猜疑和戒備。還有人說常覺得心裡壓著重重的負擔,那種情感上的沉重感,挺折磨人的。奇怪的是,有些人似乎開始對藝術、音樂甚至大自然的美感興趣減少了,好像失去了欣賞那些東西的能力。

到了2025年左右,有一些心理健康治療的新方法開始流行起來,比如營養精神醫學,就是把飲食跟補充品納入心理治療中。還有結合身心練習,例如正念、瑜伽或冥想,再搭配特定營養補給,看起來挺有效。有些治療師也開始專注於辨識並處理營養缺乏對情緒的影響。社區活動和社交參與也被提倡,用來打破孤立狀態,同時可能配合營養支持。此外,自然療法加上營養考量,也被視為一種新趨勢,強調個人與環境間的連結。

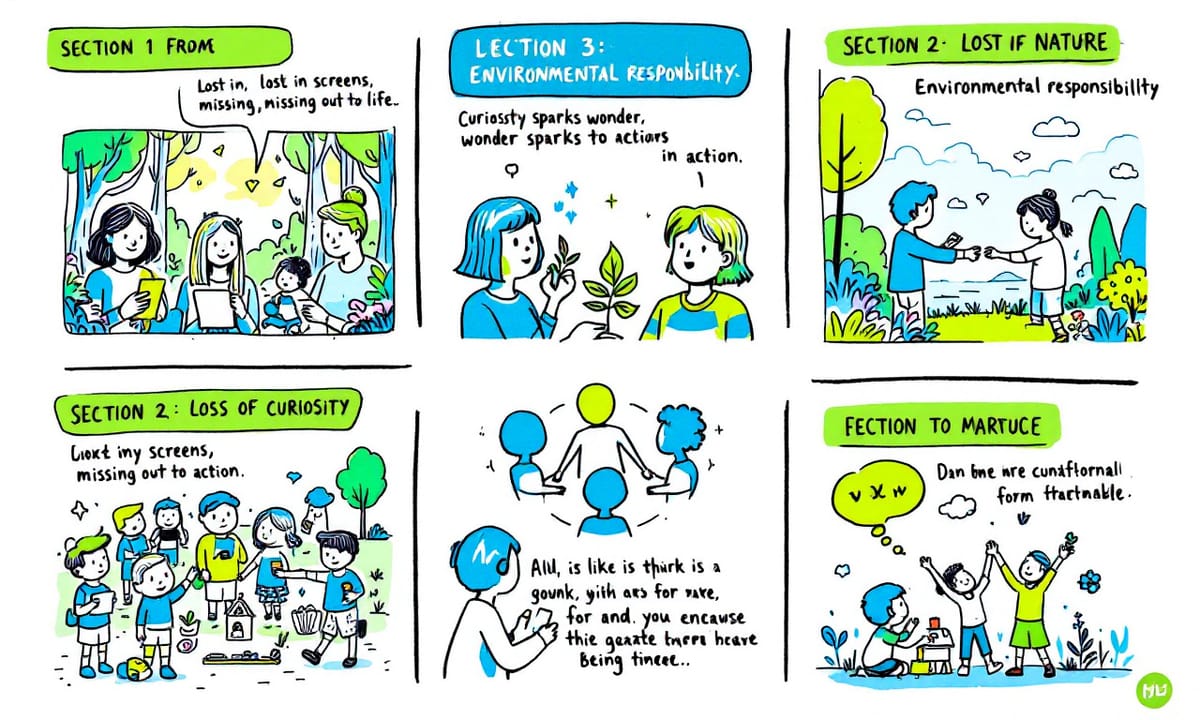

關於我們跟環境之間的關係,好像因為個人的身心狀況變差,動力和能力去接觸自然就會降低。有認知方面的小問題,譬如複雜問題解決力下降,也讓理解環境議題變得更吃力。另外,一種冷漠、不太在意自然界痛苦的情緒好像蔓延開來,人們更傾向於只看眼前需求,自然的重要性反而排到後面去了。久待室內導致活動減少,自然體驗也跟著減弱。

這樣帶來了一些影響,比如享受大自然美景或野生動物的興趣明顯降低。有的人甚至覺得自己跟大自然越來越疏遠,不太有動力去做什麼環保行動,比如回收或節約資源。生態系統間互相依存的概念,也變得模糊不清了。同理心對環境受到破壞時的感受似乎也在減弱。不願花時間在戶外活動上的比例增加,所以大家走出門呼吸新鮮空氣的不多了。

更別說推動環境保護活動的人少了,好像整體參與度都在下滑。而且觀察周遭季節變化或者生態失衡細微差異的敏銳度也不如從前,那些細節常被忽略……

到了2025年左右,有一些心理健康治療的新方法開始流行起來,比如營養精神醫學,就是把飲食跟補充品納入心理治療中。還有結合身心練習,例如正念、瑜伽或冥想,再搭配特定營養補給,看起來挺有效。有些治療師也開始專注於辨識並處理營養缺乏對情緒的影響。社區活動和社交參與也被提倡,用來打破孤立狀態,同時可能配合營養支持。此外,自然療法加上營養考量,也被視為一種新趨勢,強調個人與環境間的連結。

關於我們跟環境之間的關係,好像因為個人的身心狀況變差,動力和能力去接觸自然就會降低。有認知方面的小問題,譬如複雜問題解決力下降,也讓理解環境議題變得更吃力。另外,一種冷漠、不太在意自然界痛苦的情緒好像蔓延開來,人們更傾向於只看眼前需求,自然的重要性反而排到後面去了。久待室內導致活動減少,自然體驗也跟著減弱。

這樣帶來了一些影響,比如享受大自然美景或野生動物的興趣明顯降低。有的人甚至覺得自己跟大自然越來越疏遠,不太有動力去做什麼環保行動,比如回收或節約資源。生態系統間互相依存的概念,也變得模糊不清了。同理心對環境受到破壞時的感受似乎也在減弱。不願花時間在戶外活動上的比例增加,所以大家走出門呼吸新鮮空氣的不多了。

更別說推動環境保護活動的人少了,好像整體參與度都在下滑。而且觀察周遭季節變化或者生態失衡細微差異的敏銳度也不如從前,那些細節常被忽略……

對於周遭生態的疏離感,好像越來越普遍,感覺人們和身邊的自然連結變得淡薄了些。這種內心對生命事物的吸引力,也就是生物親和力,似乎也沒以前那麼強烈。甚至有種無奈,面對環境破壞,好像只能接受,而不太想動手改善。好像大家對大自然的好奇心也減少了,不太願意花時間去了解它。

說到在自然中找到寧靜和平和的能力,也變得困難了,可能是因為缺少那種讓人放鬆的感覺吧。而且,傳遞環境價值觀給下一代,也不像過去那樣被重視了。關於自然與健康之間關聯性的認識,有些人理解得比較少,不太能體會大自然帶來的益處。

參加公民科學計畫的人數看起來也少了點,那種監測環境、自己動手做點事的熱情似乎在降低。責任感上,人們對地球的守護意識也變弱了不少。有時候環保議題給人的感覺很抽象,好像離自己很遠,不是很切身相關。

觀察自然細節的能力,也不像以前敏銳,很容易忽略周圍發生的小事。還有一點,就是跟自己生活地方的連結感變淡,好像失去了那種專屬於某片土地或環境的歸屬感。

講到治療方法,大概是在2025年左右開始流行的一些方案:透過飲食改善整體健康,希望能提升大家參與環保活動的能力;再加上結合營養支持和自然療法,比如多花時間待在戶外,同時調整飲食習慣;教育方面則強調個人健康和地球健康息息相關;社區活動則試著讓大家一起關心健康與環境,建立集體責任感;還有一些推崇在大自然裡練習正念,藉此增強感官敏銳度和對環境的欣賞。

至於造成維他命不足症狀的大方向,大致可以歸納幾個原因:現代飲食普遍是熱量高但微量營養素匱乏——加工食品佔了不少比例;便利食品、代餐普遍缺乏完整維他命組合;農業土壤貧瘠,使得食物本身營養成分下降;再者,每個人體質不同,有些人的吸收代謝效率就不一樣……這些因素綜合起來,就搞得很多人都缺乏足夠維他命吧。不過具體多少、大約什麼程度倒是沒有特別明確數據。

說到在自然中找到寧靜和平和的能力,也變得困難了,可能是因為缺少那種讓人放鬆的感覺吧。而且,傳遞環境價值觀給下一代,也不像過去那樣被重視了。關於自然與健康之間關聯性的認識,有些人理解得比較少,不太能體會大自然帶來的益處。

參加公民科學計畫的人數看起來也少了點,那種監測環境、自己動手做點事的熱情似乎在降低。責任感上,人們對地球的守護意識也變弱了不少。有時候環保議題給人的感覺很抽象,好像離自己很遠,不是很切身相關。

觀察自然細節的能力,也不像以前敏銳,很容易忽略周圍發生的小事。還有一點,就是跟自己生活地方的連結感變淡,好像失去了那種專屬於某片土地或環境的歸屬感。

講到治療方法,大概是在2025年左右開始流行的一些方案:透過飲食改善整體健康,希望能提升大家參與環保活動的能力;再加上結合營養支持和自然療法,比如多花時間待在戶外,同時調整飲食習慣;教育方面則強調個人健康和地球健康息息相關;社區活動則試著讓大家一起關心健康與環境,建立集體責任感;還有一些推崇在大自然裡練習正念,藉此增強感官敏銳度和對環境的欣賞。

至於造成維他命不足症狀的大方向,大致可以歸納幾個原因:現代飲食普遍是熱量高但微量營養素匱乏——加工食品佔了不少比例;便利食品、代餐普遍缺乏完整維他命組合;農業土壤貧瘠,使得食物本身營養成分下降;再者,每個人體質不同,有些人的吸收代謝效率就不一樣……這些因素綜合起來,就搞得很多人都缺乏足夠維他命吧。不過具體多少、大約什麼程度倒是沒有特別明確數據。

到2025年,有關維生素缺乏症的治療,似乎更強調個人化和精準營養,也就是說,飲食和補充品不再是一刀切,而是要根據每個人的狀況量身定做。當然,大家也越來越推崇吃天然、未加工的食物,畢竟這些東西通常營養比較豐富。補充劑方面,似乎有些新配方標榜吸收率更高,但這部分還在發展中。另外還會注意腸道健康——因為微生物群對營養吸收影響挺大的。不只是飲食,生活習慣像是壓力管理、睡眠品質、運動頻率,都被認為跟體內維生素水平脫不了干係。

從公共衛生角度看,好像也越來越重視教育推廣和確保大家能取得健康食物。科技方面,有AI和大數據幫忙診斷和提供建議,不過這套系統還算新鮮,得慢慢磨合。

至於缺維生素帶來的好處,一旦改善後,比如說身體上的疲勞感、肌肉痠痛或皮膚問題減輕了,人感覺會精神多了;認知功能也會有所提升,好像記憶力、專注力都能變好。情緒上呢,有研究提到像維他命D跟心情有關,所以情緒穩定、焦慮減少也是可能的;連帶地,人們似乎能更容易找到內心平靜,也願意親近自然。活力增加後,就比較有動力去追求目標。長期看,不少慢性病風險可能因此降低,整體生活質量自然提升不少。而且,如果能早點處理這些缺乏問題,醫療資源壓力應該也會緩解。

講到缺維生素的原因,那就複雜了。有些是因為飲食習慣不好,比如太多加工食品、速食,很少吃蔬果全穀類;還有流行飲食法或者某些嚴格的素食者,如果沒注意配餐,也容易出問題。消化系統疾病比如克隆氏症或乳糜瀉,以及接受過減肥手術的人,他們吸收能力可能受損。此外,懷孕哺乳期、生長快速階段或激烈運動時,需要量增加,也容易不足。有藥物會干擾維生素吸收或加速排出;城市環境裡曬不到太陽,更容易缺乏維他命D,而土壤養分流失則讓食物本身營養價值下降。現代生活節奏快又常常壓力大,有人猜測這也讓某些維他命消耗加劇。而腸道菌群失衡,更進一步阻礙了營養合成與利用。

這種缺乏在心智層面表現為認知衰退加速、神經退化疾病風險上升,甚至情緒障礙惡化;壓力耐受度降低,學習記憶能力受影響,人變得比較難以堅持下去或恢復精神狀態。整體心理韌性似乎也受到打擊……

從公共衛生角度看,好像也越來越重視教育推廣和確保大家能取得健康食物。科技方面,有AI和大數據幫忙診斷和提供建議,不過這套系統還算新鮮,得慢慢磨合。

至於缺維生素帶來的好處,一旦改善後,比如說身體上的疲勞感、肌肉痠痛或皮膚問題減輕了,人感覺會精神多了;認知功能也會有所提升,好像記憶力、專注力都能變好。情緒上呢,有研究提到像維他命D跟心情有關,所以情緒穩定、焦慮減少也是可能的;連帶地,人們似乎能更容易找到內心平靜,也願意親近自然。活力增加後,就比較有動力去追求目標。長期看,不少慢性病風險可能因此降低,整體生活質量自然提升不少。而且,如果能早點處理這些缺乏問題,醫療資源壓力應該也會緩解。

講到缺維生素的原因,那就複雜了。有些是因為飲食習慣不好,比如太多加工食品、速食,很少吃蔬果全穀類;還有流行飲食法或者某些嚴格的素食者,如果沒注意配餐,也容易出問題。消化系統疾病比如克隆氏症或乳糜瀉,以及接受過減肥手術的人,他們吸收能力可能受損。此外,懷孕哺乳期、生長快速階段或激烈運動時,需要量增加,也容易不足。有藥物會干擾維生素吸收或加速排出;城市環境裡曬不到太陽,更容易缺乏維他命D,而土壤養分流失則讓食物本身營養價值下降。現代生活節奏快又常常壓力大,有人猜測這也讓某些維他命消耗加劇。而腸道菌群失衡,更進一步阻礙了營養合成與利用。

這種缺乏在心智層面表現為認知衰退加速、神經退化疾病風險上升,甚至情緒障礙惡化;壓力耐受度降低,學習記憶能力受影響,人變得比較難以堅持下去或恢復精神狀態。整體心理韌性似乎也受到打擊……

- 身體方面,維生素缺乏好像會讓人容易出現那種慢性病,比如心血管疾病、骨質疏鬆還有某些癌症什麼的。免疫力也會變差,感染感覺會更常見又嚴重。年齡好像也會加速老化,荷爾蒙失調帶來一堆影響,而且身體的表現和恢復能力都會受損。

- 靈魂層面上,人可能會感受到比較深的疏離感、無精打采、甚至找不到生活的意義。快樂和生命的價值變得難以體驗,好像內心空虛了,也不太能反思自己或成長。

- 對自然界呢,維生素缺乏似乎讓人跟大自然越來越疏遠,同時對環保議題的同理心下降,也沒有動力去過永續生活。甚至可能連大自然細微生態變化都察覺不太到。

- 如果不治療,那症狀只會惡化,嚴重健康問題接踵而至,有些神經系統或器官損害可能沒法回復。生活品質大概會明顯走下坡路,甚至增加死亡風險,不是開玩笑。

**結語:** 進入二零二五年,搞懂維生素缺乏症的成因和為何要積極治療真的很重要。從多方面認識這問題——它怎麼影響我們的身體、思想、靈魂還有跟自然的連結──提醒大家需要採取個人化又主動的方法。只要能準確診斷並制定合適方案,加上預防措施,大概能創造一個人們活得更好的未來,不再被那些看不見卻真實存在的維他命失衡困擾。

**摘要:**

- 維生素不足在現在這個年代,是飲食習慣、生活方式、環境影響及一些潛在健康問題交織造成。

- 這些缺乏不只是身體受影響,大腦功能、情緒穩定、靈性連結甚至與自然世界關係都有波及。

- 要搞清楚狀況,靠專業檢測並針對個別情況做治療計畫很關鍵。

- 大家開始重視後,也帶來不少商機,比如診斷技術、個性化補充品還有數位健康服務啥的。

- 知道怎麼處理可以避免很多病痛,提高整體福祉和防止疾病發展。

- 可惜忽視這事兒,後果挺嚴重,包括健康狀況惡化和生活質量下降。

**建議:**

- 飲食要全面點,多吃天然且少加工的食物,把必需維他命攝取均衡放第一位;

- 如果懷疑自己有缺陷,要去找專業醫護做詳細檢查;

- 補充品最好是在專業指導下服用,不是亂吃,以免弄巧成拙;

- 背後原因如果是吸收不好或者其他疾病,也要同步處理才有效;

- 多曬點太陽(但別曬過頭),壓力管理也不能少,再搭配照顧腸道菌群(比如吃點益生菌),整體提升吸收效率;

- 自己多學點知識,把重要資訊分享給周圍的人;

- 支持本地且永續農產品,不只營養豐富,也對環境友善。

**職業級小提醒:**

- 診斷務必要靠實驗室檢驗,而不是光憑症狀猜測;

- 治療方案不要千篇一律,每人的需求不同,要訂製;

- 優先考慮從食物中獲取營養,用補充劑只是輔助工具;

- 告訴醫師你所有正在服用的藥物,有些藥物會干擾維他命水平;

- 腸道健康超級重要,它直接關係到營養吸收,可以想辦法支持它運作正常;

- 科研進展很快,要注意最新資訊更新自己的知識庫;

- 公共衛生政策很關鍵,要支持推廣營養教育和讓大家都能吃到負擔得起、有營養的食物。

總之,在2025年的今天,如果願意多了解這種綜合性的「維他命缺乏症」,理解它背後複雜原因與各種影響,就能幫助自己跟周遭的人活得更健康、更有活力,也更貼近我們真正該珍惜的大自然世界。不管怎樣,通往最佳健康路上的第一步,就是多知道、多行動…謝謝閱讀

- 靈魂層面上,人可能會感受到比較深的疏離感、無精打采、甚至找不到生活的意義。快樂和生命的價值變得難以體驗,好像內心空虛了,也不太能反思自己或成長。

- 對自然界呢,維生素缺乏似乎讓人跟大自然越來越疏遠,同時對環保議題的同理心下降,也沒有動力去過永續生活。甚至可能連大自然細微生態變化都察覺不太到。

- 如果不治療,那症狀只會惡化,嚴重健康問題接踵而至,有些神經系統或器官損害可能沒法回復。生活品質大概會明顯走下坡路,甚至增加死亡風險,不是開玩笑。

**結語:** 進入二零二五年,搞懂維生素缺乏症的成因和為何要積極治療真的很重要。從多方面認識這問題——它怎麼影響我們的身體、思想、靈魂還有跟自然的連結──提醒大家需要採取個人化又主動的方法。只要能準確診斷並制定合適方案,加上預防措施,大概能創造一個人們活得更好的未來,不再被那些看不見卻真實存在的維他命失衡困擾。

**摘要:**

- 維生素不足在現在這個年代,是飲食習慣、生活方式、環境影響及一些潛在健康問題交織造成。

- 這些缺乏不只是身體受影響,大腦功能、情緒穩定、靈性連結甚至與自然世界關係都有波及。

- 要搞清楚狀況,靠專業檢測並針對個別情況做治療計畫很關鍵。

- 大家開始重視後,也帶來不少商機,比如診斷技術、個性化補充品還有數位健康服務啥的。

- 知道怎麼處理可以避免很多病痛,提高整體福祉和防止疾病發展。

- 可惜忽視這事兒,後果挺嚴重,包括健康狀況惡化和生活質量下降。

**建議:**

- 飲食要全面點,多吃天然且少加工的食物,把必需維他命攝取均衡放第一位;

- 如果懷疑自己有缺陷,要去找專業醫護做詳細檢查;

- 補充品最好是在專業指導下服用,不是亂吃,以免弄巧成拙;

- 背後原因如果是吸收不好或者其他疾病,也要同步處理才有效;

- 多曬點太陽(但別曬過頭),壓力管理也不能少,再搭配照顧腸道菌群(比如吃點益生菌),整體提升吸收效率;

- 自己多學點知識,把重要資訊分享給周圍的人;

- 支持本地且永續農產品,不只營養豐富,也對環境友善。

**職業級小提醒:**

- 診斷務必要靠實驗室檢驗,而不是光憑症狀猜測;

- 治療方案不要千篇一律,每人的需求不同,要訂製;

- 優先考慮從食物中獲取營養,用補充劑只是輔助工具;

- 告訴醫師你所有正在服用的藥物,有些藥物會干擾維他命水平;

- 腸道健康超級重要,它直接關係到營養吸收,可以想辦法支持它運作正常;

- 科研進展很快,要注意最新資訊更新自己的知識庫;

- 公共衛生政策很關鍵,要支持推廣營養教育和讓大家都能吃到負擔得起、有營養的食物。

總之,在2025年的今天,如果願意多了解這種綜合性的「維他命缺乏症」,理解它背後複雜原因與各種影響,就能幫助自己跟周遭的人活得更健康、更有活力,也更貼近我們真正該珍惜的大自然世界。不管怎樣,通往最佳健康路上的第一步,就是多知道、多行動…謝謝閱讀

參考來源

全部

全部 康健

康健

相關討論