滴雞精...嗯,該怎麼說呢

今天要來聊聊滴雞精。這東西,好像...嗯,好像很多人都在喝。我自己是覺得,它有點像...就是一個濃縮的雞湯概念。但又不太一樣。 市面上很多選擇,從冷凍到常溫都有。 很多人問,這到底該怎麼選?還有,一般家庭...就是說,沒特別在養生的人,可以喝嗎?頻率呢?我想一下...就來整理一下好了。

先說結論好了,我自己是覺得,把它當成「營養補充品」就好,不要想得太神。 它不是萬靈丹。喝它的重點,與其說是補充體力,不如說是...嗯,在沒時間、或沒胃口的時候,快速補充一些小分子的營養。 像是蛋白質分解後的胺基酸之類的。

市面上都怎麼說?先看看指標

大部分的產品,你看廣告...或是看網路上的文章,都會講到孕婦、長輩、或是術後調養。 這個很合理,因為這些族群...就是需要比較好吸收的營養。但一般家庭呢?上班族、學生...其實也可以喝,只是目的跟頻率要調整一下。

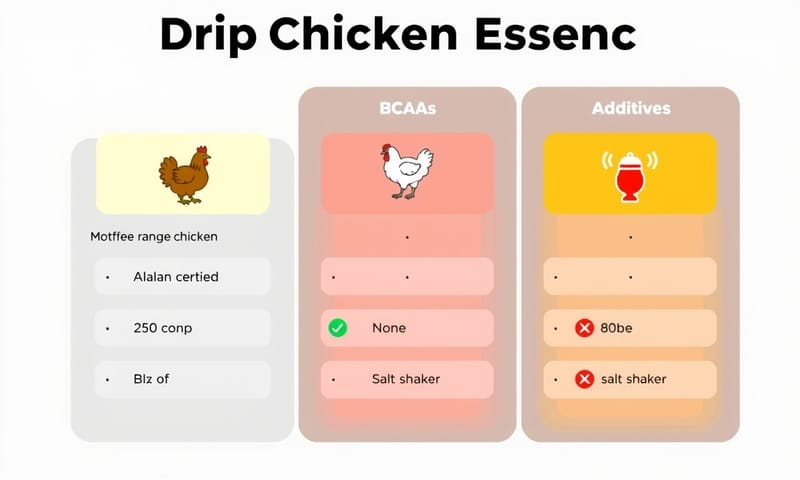

這裡有一個關鍵字,你去看包裝,一定會看到,叫做「總支鏈胺基酸」,英文是 BCAA。 這個東西...嗯,簡單說,它包含了三種人體自己沒辦法做的必需胺基酸。 很多研究會說它跟對抗疲勞有關。 所以,這個含量,算是一個...嗯,一個客觀的指標吧。含量越高,理論上...營養價值也越高。

台灣的法規其實有在管這個。衛福部有建議...不對,是有規定說,雞精這類的產品,總支鏈胺基酸的含量應該要達到一個標準。 這點就跟國外很不一樣。像是在美國,FDA(食品藥物管理局)他們是把這種東西歸在「膳食補充品」,比較管的是製造過程乾不乾淨、標示有沒有亂寫,但不會去硬性規定裡面的 BCAA 要有多少。這算是台灣的一個特色吧,就是對成分的要求比較細。

那...我們自己要怎麼挑?

好,回到正題。如果是一般家庭要喝,我覺得可以從幾個地方看。不用想得太複雜。

1. 先看成分標示...拜託一定要看

第一個,就是翻到後面看成分。最單純的,成分就只會寫「雞」。 有些會加紅棗、枸杞什麼的。 這就看個人喜好。重點是,要看清楚「營養標示」。蛋白質含量是一個重點。 鈉含量也是。 尤其是家裡有長輩或高血壓患者,鈉含量越低越好。 之前新北市消保官就有抽查過,發現有些產品的蛋白質跟鈉含量,跟標示的差很多。 所以...嗯,還是選信譽好一點的牌子吧。

2. 雞的來源,有差嗎?

我自己是覺得有差。你想想,你喝的就是那隻雞的精華。那隻雞健不健康、吃什麼長大,當然有影響。現在很多品牌都會標榜是用什麼雞,像是紅羽土雞、黑羽土雞。 有些還會說...雞隻的飼養天數,或是強調有「產銷履歷」。 有這個標章,至少代表它的來源是清楚、可以追溯的。 這點我覺得蠻重要的。

3. 支鏈胺基酸(BCAA)的含量

前面提過了,這個數字是一個指標。 現在很多牌子都會直接標在包裝上,像是每100毫升含有多少毫克(mg)。 數字越高,通常價格也會...嗯,比較貴一點。但這就是一個取捨。如果你只是想日常保養,不一定要追求最高標的。但如果真的是要給體力消耗大的人補充,那就可以參考一下這個數值。

挑選重點的...嗯...比較表

我來整理一個簡單的表格,這樣可能比較清楚。就是說,如果你在考慮幾個不同的牌子,可以這樣想。

| 考量點 | A牌 (高價位,主打高標) | B牌 (中價位,平衡型) | C牌 (入門款,日常喝) |

|---|---|---|---|

| 總支鏈胺基酸 (BCAA) | 通常會標得很高,例如每100ml有500mg以上。就是...數據很漂亮啦。 | 大概在300-400mg/100ml左右。很實在的數字,一般補充很夠了。 | 可能沒特別標,或標得比較低。就是...喝個心安跟補充基本蛋白質。 |

| 雞隻來源 | 會強調是特定品種,像是紅羽土公雞,而且養很久,可能還有特殊飼料。 | 通常會寫是放山雞或土雞,有CAS認證之類的。就是有基本的品質保證。 | 可能只寫「雞」,來源比較...嗯,比較沒那麼透明。但還是符合法規啦。 |

| 添加物 | 絕對是零添加,連鹽都不會有。就是...原味。 | 大部分是無添加,有些可能會加點中藥材,像紅棗、黃耆這種溫和的。 | 要看一下鈉含量。有些為了口感,鈉可能會稍微高一點點,但通常都還在安全範圍內。 |

| 適合誰 | 真的很累、術後、或是需要衝刺的考生。就是...錢花在刀口上的概念。 | 一般上班族、想保養的長輩,或是...嗯,覺得自己好像有點虛的時候。 | 就當成比較營養的飲料吧。不想喝咖啡或手搖飲的時候,換這個也不錯。 |

飲用頻率與時機...每天喝可以嗎?

這個問題超多人問。答案是...看情況。大部分的建議是早上空腹喝,吸收效果最好。 但如果你早上很趕,其實也沒差。只要記得,盡量不要晚上睡前喝,因為有些人會覺得精神變好,反而...嗯,睡不著。

至於頻率,如果你身體沒什麼特別狀況,其實不用每天喝。 或許可以把它當成一個週期性的保養,比如...這週比較忙,那就連續喝個幾天。或者一個禮拜喝個兩三次。 把它當成煮雞湯的替代方案,這樣想可能就比較沒壓力。

哪些人要特別小心?

這點最重要。滴雞精不是人人都能喝。它雖然過濾掉很多油脂,但畢竟是濃縮的。 所以...嗯,有幾種人要特別注意。

- 慢性腎臟病的患者:因為裡面的蛋白質和鉀、鈉含量,對腎臟是負擔。

- 高血壓患者:需要注意鈉含量,最好先問過醫生。

- 痛風患者:雞湯是高普林(嘌呤)食物,急性發作期千萬不要喝。

- 楓糖尿症患者:這是一種罕見疾病,他們沒辦法代謝BCAA,所以絕對不能碰。

總之,如果你有這些慢性病,在喝之前,拜託...一定要先跟你的醫生或營養師討論。 不要自己亂補。

一些常見的迷思...

最後講幾個大家常有的誤會。

第一,它不能取代正餐。它的蛋白質...就是說,跟一塊真的雞肉比起來,還是差很多。 它只是補充,不是主力。

第二,不是越貴越好。貴的可能雞種比較好、BCAA含量比較高,但如果你的身體根本不需要那麼多,那...就是浪費了。 適合自己最重要。

第三,喝了不會馬上變超人。它就是...嗯,讓你身體在恢復的時候,多一點點原料可以用。是一種溫和的輔助。 把期待放對位置,才不會失望。

嗯...大概就是這樣吧。選滴雞精,其實就是認識自己的需求,然後學會看標示。希望這些整理...對大家有幫助。