先說結論:到底該怎麼選?

今天要來聊聊護肝保健食品。老實說,這題目有點硬,因為水很深。每次看到廣告打很兇的,或是誰誰誰代言的,我都會先退三步。我自己是覺得,選護肝保健品,看「有效成分的濃度與劑量」還有「有沒有認證」,絕對比品牌名氣或價錢重要多了。

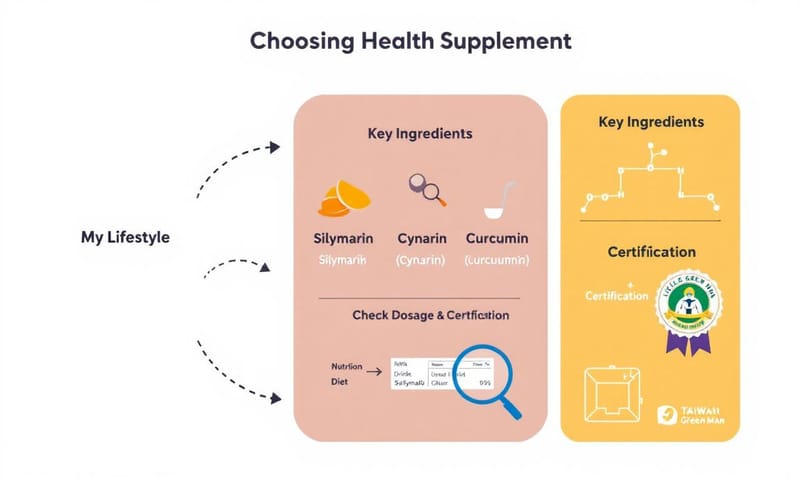

簡單講,你得先搞清楚自己是哪一國的?是常需要應酬喝酒,還是長期熬夜壓力大?這兩種人需要的東西,其實不太一樣。然後拿著放大鏡去看成分表,而不是只看包裝上寫的「專利護肝」那幾個大字。下面我會一步步拆解,把我研究的心得跟你分享。

市面上的護肝文都少了什麼?

我最近爬了不少文,也看了很多 PTT 跟 Dcard 上的討論。發現一個現象:大家都在列成分,像是奶薊草、朝鮮薊、薑黃、穀胱甘肽...等等,但很少有人把三件最關鍵的事講清楚。

- 沒分清楚「族群」:很多文章把所有成分混在一起講,但喝酒應酬的肝損傷、熬夜的肝疲勞、還有跟脂肪肝有關的代謝問題,背後的機制跟需要的支援,其實是有差別的。 把給酒精性肝損傷用的配方,推薦給單純熬夜的人,就像叫海軍陸戰隊去指揮交通,不是不行,但就有點怪。

- 只講成分,不講「劑量」和「形式」:標示有「奶薊草」,不代表就有效。 它的核心戰力是「水飛薊素 (Silymarin)」,濃度有沒有到 70-80%? 每天吃的量,有沒有達到臨床研究建議的劑量? 還有,有些成分例如穀胱甘肽,口服很容易被胃酸破壞,所以劑型就很重要。這些細節才是魔鬼啊。

- 「認證」的迷思:很多人看到「美國FDA認證」就覺得是品質保證,但這其實是個超級大誤會!美國的 FDA 根本不為「保健食品 (Dietary Supplements)」做上市前的功效認證。 他們是採上市後追蹤,有問題才介入。這跟台灣的「健康食品(小綠人)標章」是完全不同的概念,小綠人標章是真的需要經過衛福部審核,證實有科學證據支持其宣稱的保健功效(例如護肝)。 所以,看到宣稱「FDA認證」的保健食品,基本上可以直接判定是廠商在玩文字遊戲。

所以說,光看一堆成分介紹,如果沒搞懂上面這三點,還是很容易踩雷、花冤枉錢。

怎麼做?從成分、劑量到認證的挑選SOP

好了,那到底該怎麼挑?我自己整理了一個比較科學的 SOP,大概分成四個步驟,你可以跟著走一次看看。

步驟一:先定位你的「傷肝類型」

你是哪一種?先誠實面對自己的生活型態。

- 應酬喝酒族:酒精代謝會對肝臟造成直接的氧化傷害。你需要的是能「保護肝細胞、抗氧化、幫助修復」的成分。

- 熬夜壓力族:長期睡眠不足和壓力會讓肝臟的解毒和代謝功能過勞。 你需要的是能「減輕肝臟負擔、補充能量、抗發炎」的成分。

- 高油高糖外食族:這種生活習慣很容易導致脂肪在肝臟堆積,也就是所謂的非酒精性脂肪肝。 這時需要的是能「促進脂肪代謝、幫助膽汁分泌」的成分。

- 單純想保養族:沒有特定壞習慣,只是想維持肝臟正常機能,可以選擇基礎、全面的抗氧化配方。

步驟二:根據類型,對應關鍵成分

知道自己的類型後,就可以來看要找哪些主力成分了。市面上成分很多,我挑幾個研究比較多、也比較主流的來講。

| 成分 | 主要功能 & 我自己的理解 | 比較適合誰? |

|---|---|---|

| 奶薊草 (水飛薊素 Silymarin) | 算是護肝界的老大哥了。 它的主要武器是水飛薊素,可以直接保護肝細胞,還有很強的抗氧化能力,甚至能幫助受損的肝細胞再生。 很多研究都繞著它做。但要注意,市面上有些產品只寫「奶薊草萃取」,濃度和劑量才是關鍵。 | 應酬喝酒族、已經有肝指數偏高疑慮的人。可以說是「防禦型」跟「修復型」的選手。 |

| 朝鮮薊 (洋薊酸 Cynarin) | 它跟奶薊不一樣喔,雖然都是薊。 朝鮮薊的專長是「促進膽汁分泌」。 膽汁是幹嘛的?簡單說就是幫助消化脂肪。所以它比較偏向「促進代謝、減輕肝臟負擔」。 對於改善消化不良、脹氣也有些幫助。 | 高油高糖的外食族、有非酒精性脂肪肝風險的人。算是「清道夫」型選手。 |

| 薑黃 (薑黃素 Curcumin) | 薑黃素是個多功能選手,最強的是它的「抗發炎」能力。 身體很多問題都跟慢性發炎有關,肝臟也不例外。它也能刺激膽汁分泌、抗氧化。 不過薑黃素本身吸收率不太好,通常要搭配胡椒鹼(黑胡椒萃取物)才能提高效率。 | 熬夜壓力大、身體容易發炎的人。它比較像是一個「全方位支援」的角色。 |

| 穀胱甘肽 (Glutathione, GSH) | 這個成分人體自己就會製造,是肝臟解毒系統裡的核心大將。 但隨著年齡、壓力、不良生活習慣,體內的存量會下降。補充它的概念就是「直接為解毒工廠補充兵力」。 但缺點是口服容易被代謝掉,所以有些產品會做成腸溶錠或搭配其他技術來提高吸收率。 | 熬夜族、想全面提升身體抗氧化和排毒能力的人。有點像「特種部隊」的概念。 |

步驟三:拿起放大鏡,檢查劑量與標示

選定成分後,最重要的就是看瓶身上標示的「劑量」。這點超重要但超多人忽略。 舉例來說,研究指出每天攝取300毫克的穀胱甘肽持續一段時間,有助於改善肝功能指標。 或是水飛薊素,有些研究會用到每天 150mg 以上的劑量。 如果你買的產品,一顆膠囊裡有效成分只有 20-30mg,那可能就要吃到天荒地老才會有感。所以,一定要看清楚「每一份量」含有多少「毫克(mg)」的「有效成分」,而不是看整顆膠囊多重。

步驟四:尋找可靠的認證,而不是廣告術語

最後一步,就是看認證。在台灣,最該認明的是衛福部核發的「健康食品標章」,也就是俗稱的「小綠人」。 這個標章代表產品是真的經過科學實驗,證實對「化學性肝損傷」有輔助保護功能。 雖然這不代表人體實驗也有一樣效果,而且它主要針對的是化學性損傷,但至少安全性和功效性有經過政府把關。

反過來說,很多從國外進口,或是網路上看起來很厲害的產品,常常會用一些模糊的字眼,像是「經cGMP廠製造」、「通過SGS檢驗」。這些都很好,代表了製造規範和無重金屬等基本安全,但這跟「功效」是兩回事。至於前面提過的「FDA認證」,在保健食品領域,請直接當成行銷話術。 美國對膳食補充劑的管理,是廠商自我宣告產品安全,上市前不需FDA審核功效,這點跟台灣的管理方式差很多。

等等,這些保健食品不是萬靈丹

說了這麼多,最後還是要潑一盆冷水。保健食品,終究只是「食品」,它的角色是輔助,不是治療。 肝臟是個很神奇的器官,有很強的再生能力,但你不能這樣無限度地消耗它。

如果你有脂肪肝,最有效的其實是減重、運動和飲食控制。 如果你是B肝或C肝帶原者,最重要的絕對是定期追蹤、聽從醫師的專業建議,千萬不能自己亂買保健食品來吃,以為可以取代正規治療。 這些保健成分有些甚至可能和藥物產生交互作用,所以如果你正在服用任何藥物,吃之前最好都先諮詢醫師或藥師。

我自己覺得,最好的護肝方法永遠是:均衡飲食、充足睡眠、規律運動,還有,少生氣。 把錢花在這些上面,投報率可能比買最貴的保健食品還要高得多。

好了,今天就先整理到這邊。希望這些落落長的筆記,對正在煩惱怎麼選護肝產品的你有點幫助。說真的,做功課雖然累,但總比把錢跟健康都賠進去好。

說了這麼多,換你分享了。你是屬於哪一種傷肝族群?在挑選保健食品時,你最看重的是什麼?或是有沒有踩過什麼雷?在下面留言聊聊你的經驗吧!