掌握阿茲海默症AI結合無創診斷趨勢,降低風險提早應對認知退化

- 預約年度血液檢測並諮詢神經內科醫師,留意p-tau217等生物標誌物變化。

抽血篩查能在高達93%準確率下及早發現高風險族群,有助提前介入。[1][2][3]

- 建立個人健康數據追蹤,每半年更新一次記錄與官方醫療單位討論結果。

持續監測認知與生理指標,利於專業團隊根據最新資訊提供個人化建議。

- 主動搜尋衛福部或失智症協會官方資源,加入線上教育課程每年至少一堂。

`正確認識疾病、學習防治新知`可提升自我管理能力,也減輕家屬照護壓力。

- *遇到篩查報告異常時7天內諮詢專業醫事人員,不自行判斷或延誤處理*。

*及時獲取解讀與後續安排,有效降低誤判或焦慮帶來的負面影響。*

阿茲海默症的新視野:程序性細胞壞死路徑的探索

「有人說,阿茲海默症患者的大腦就像被時間悄悄帶走了一角。」這句話時常出現在醫學討論裡,卻很少有人追問:神經元為何會一個個死去?早些年,大家多半把重點放在β類澱粉蛋白的積聚,彷彿這就是問題的全部。但事情大概沒那麼單純。臨床上,有些長者腦中明明有不少斑塊沉積,卻記憶力還算不錯;也不是每位患者的神經細胞退化速度都一樣。有研究慢慢指出,「程序性細胞壞死」——有時又叫做受控型細胞死亡路徑——似乎才是推動這場腦內崩壞的關鍵角色之一。於是我們不得不想,是不是還遺漏了什麼線索?抑或過去的假設本就需要重新檢查?

突破臨床診斷的科技利器:AI與高速成像技術的應用

「醫生反覆提到,病患家屬常會困惑於早期症狀是否與阿茲海默症有關。」這樣的猶豫,在過去真的不罕見。印象裡,傳統診斷工具多半仰賴問卷、簡單記憶測驗,有時還得反覆追蹤半年以上才能看出端倪。其實,不只是患者,連照顧者也容易陷入一種「也許只是老化」的模糊帶。但當多光子顯微鏡這類新型設備逐漸進入大型醫療院所之後,好像發現異常跡象的速度比以前快上許多。有些人會擔心操作流程是不是很複雜,其實現場專業團隊協助下,只需配合短暫檢查就能取得腦部即時影像資料。當然,AI分析結果偶爾也會與臨床觀察有些落差,所以還是建議由神經內科團隊綜合評估,而不是全然依賴單一科技。這樣交錯搭配下,誤判率降低了不少,但對於某些很輕微、邊界型個案,討論空間依舊存在——畢竟每個人的表現差異都大,大約七十多歲以後尤其明顯。

數據驅動下的個人化照護新趨勢,如何提早介入治療?

「最近一項臨床試驗觀察到,用高解析度成像技術追蹤患者的腦部變化,能在病灶出現前幾個月就發現微細徵兆。這和過去等到症狀明顯才介入治療的做法不太一樣。實際應用時,醫師會選取特定區域反覆掃描,然後把影像資料丟進AI模型裡比對,大概只要花掉以往手動分析時間的七分之一。有人說這種流程雖然還沒完全普及,但在幾家大型醫院已經開始試行。一名放射科醫師曾提到,以往靠肉眼判讀容易漏掉細節,有了機器輔助後,約三成的病例能提前被標註為高風險群。當然,也不是每張影像都那麼清晰,有些模糊片段最後還是要人工複核。不過這樣的新方法,在預防性評估上帶來一些值得留意的改變。

面對早期診斷壓力,為何提前掌握風險至關重要?

「媽媽剛接到醫院通知說檢查有異常時,她只是靜靜地看著窗外,沒多說什麼。」那天晚上家裡氣氛怪僻,餐桌上沒人夾青菜。我記得自己花了好一陣子才消化這個訊息,也不確定該怎麼跟兄弟姊妹溝通。後來是社工提醒我們可以主動去找一些記憶訓練課程,甚至營養師也會提供飲食建議。這些事情一開始聽起來很複雜,像要準備好多證件、預約表單,有時還會卡在資料不齊全。但慢慢熟悉流程以後,其實只需要把相關文件影本帶齊,再提前一天打電話確認就好。那段時間,我們偶爾也考慮過參加藥物試驗,不是真的想靠它改變所有狀況,而是希望能多點資訊交換或支持資源。有時候遇到其他家庭分享經驗,才發現彼此走的路差不多,只是每個人的節奏和選擇都不同。

科研挑戰與跨領域合作之道,如何推動藥物方案創新?

「有時候他們手上拿著還沒用完的咖啡,手機響個不停。」這句話來自一位資深研究助理的隨口描述,也不全然誇張。每天早上,團隊裡總有人在實驗區和辦公桌間穿梭,護理人員和技術人頻繁討論樣本保存溫度;走廊邊偶爾傳出設備短暫停擺的消息,有些人立刻湊過去協助檢查線路。要說誰負責什麼並不完全明確,因為跨領域合作下,各自技能常被臨時調動。有研究者曾提到:「某些神經元標記法需要多次反覆測試,而且每種儀器參數都得細調半天。」初步報導也指出,人員輪班與夜間樣本處理容易產生疏漏,像是採集時間點稍微延後,就有可能影響資料準確度。這類細節上的反覆確認,幾乎成了現場日常。有人覺得只有親身經歷才會知道,那種一層層檢查流程、緊急通訊軟體不停跳出的環境,不是外界想像中井然有序的樣子。

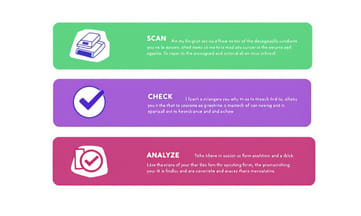

無創影像篩查流程是什麼?醫療數據安全怎麼保障?

「影像進雲端前,操作員得先用經過國際認證的平台,像是那些歐洲或美國醫療標準常見的機型,大致每隔一陣子就會再校驗一次。」某些觀察指出,即便流程看似自動,第一步還是無創篩查,這階段常用到多光子顯微鏡,拍攝時需要維持環境穩定性。資料傳輸過程中,有人會先檢查檔案格式或數據完整性,也有團隊直接將原始生物標記訊號打包上傳。AI判讀介面大致分兩層:初步辨識特徵、再進行細緻分類。若遇到數據異常,有時會回溯至儀器設定或採樣流程重新確認——這裡容易出現誤差來源。有研究(如美國FDA 2022年報)曾提醒,不同設備廠牌間可能產生將近一半的偵測落差,因此定期比對與交叉測試成了必要手續。醫師取得分析報告後,再決定是否需安排更進一步的基因或代謝相關檢驗;整個流程中,每個環節都有小變項在影響判斷精度。

回顧十年發展,阿茲海默症管理的閉環有多成熟?

「三維成像技術開始普及大概是在近十年前,當時有醫療中心試著將它和早期的阿茲海默症篩檢結合起來,不過初期幾乎都得靠人工標註。」某些觀察指出,這時候的數據處理速度慢、成本又高,好像多半只能在大型研究單位見到。後來自動化註解工具陸續出現,讓大規模資料分析變得稍微容易些,但還是有不少雜訊問題沒有解決。生成式AI冒出頭之後,有些團隊嘗試把不同感測來源資料一起納進分析流程,這樣一來,預測模型的彈性跟精度好像提升了點。不過實際應用到長照機構或基層診所時,發現設備取得、操作門檻等細節依然卡關,不同地區間推廣程度落差很大。至於未來方向,有專家猜想可能會強調臨床端持續驗證與介入效果追蹤,大型真實世界數據庫也許會扮演越來越重要角色。不過要說哪種方法最有效,目前看起來還難下定論。

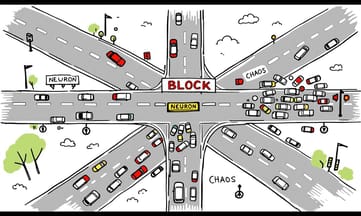

神經元損失如同城市交通癱瘓,認知衰退有多危險?

「就像城市裡某條主要幹道忽然封閉,車流會立刻堵塞,即便其他道路還能通行,整體交通卻變得緩慢紊亂。」這種說法,在神經科學領域偶爾出現(英國BBC健康專欄,大約七年前),用來解釋大腦神經元死亡的影響。其實,城市裡一條街道消失,看起來只是小區塊受損,但連帶牽動的,是將近一半路網效率下滑。不少研究提到,大腦特定神經亞群出問題時,其它區域很難填補空缺。過去有觀察發現,即使僅有數量不多的細胞提早退化,反映到認知層面時,速度衰退可能比預期快很多。有些人以為只要整體還有功能,不會差太遠——事實上,小範圍崩潰足以引發全局混亂。

三方共識下的全面改善策略,我們能期待哪些變革?

「診斷時如果遇到罕見或複雜個案,真的很難一眼辨識。」臨床醫師低聲這麼說。這類情形,資料庫與跨專業合作就變得重要了。患者經驗多半描述,初期症狀容易被忽略,有時甚至拖了將近一半的時間才轉介正確科別。研究人員補充,像台灣健保資料庫近年開放,已讓一些病例能早點被標註出來,不過有些分析步驟還需要專門團隊協助解讀——不是單靠AI演算法就能全部取代。例如有一回會議上提及,有團隊嘗試用數十倍規模的樣本進行特徵比對,結果只在部分亞型中找到有意義線索;也有人分享錯誤案例:單憑問卷評分而未做影像追蹤,很可能導致誤判。所以,多數共識是先結合量表、影像與生活史,再根據不同學科分工逐步排查,不必死守某一種工具。

未來十年的願景:全民健康教育如何抑制失智人口增長?

「有人說,開始規律運動後,好像記憶力沒那麼容易退步。」生活裡,像這樣的小變化其實並不罕見。遇到家族有過相關病史的狀況,向專科醫師詢問、做個初步評估,有時比單靠網路搜尋更有效。還有不少人嘗試調整作息,比如每天和朋友聊天、偶爾參加社區活動,不特別困難,卻慢慢能感受到影響。健康飲食與充足睡眠常被提及,但執行上容易忽略細節,例如長期高油鹽飲食可能帶來的風險。有些家庭會一起記錄彼此的身心狀態,發現異常時盡早處理,不一定複雜,只是需要一點耐心和持續。多管齊下,其實沒有哪一項必須完美,也沒有所謂一步到位的解法。