最近好像很多人在聊健康檢查的話題,特別是血壓。我自己也是,前陣子量了一下,發現數字好像跟以前的「標準」不太一樣了,嚇一跳欸!查了一下才發現,喔~原來標準早就更新了啦!😂

今天就來跟大家隨性聊聊這個「血壓正常值」到底是怎麼一回事,特別是到了 2025 年,我們該看哪個標準。順便整理一下大家常問的年齡、男女差異,還有到底要怎麼量才準,以及吃的方面可以怎麼注意。一起來看看吧!

所以,現在的血壓標準到底是多少?

先說結論,大家不要再記什麼「年紀越大,血壓高一點沒關係」這種舊觀念啦!不管你幾歲,現在的標準都變嚴格了。 簡單說,理想的目標是越來越接近 120/80 mmHg。

根據台灣高血壓學會跟中華民國心臟學會的最新指引,高血壓的標準已經下修到 130/80 mmHg。 也就是說,只要你的收縮壓(高的那個數字)到 130,或是舒張壓(低的那個數字)到 80,就已經算是高血壓了喔! 這個標準跟美國心臟協會 (AHA) 現在的看法是趨於一致的,可以說是一個全球趨勢。

我整理了一個比較口語化的表格,大家可以對照看看自己的數字大概落在哪個區間,這樣比較有感覺:

| 血壓分類 | 收縮壓 (mmHg) | 舒張壓 (mmHg) | 該怎麼想 🤔 |

|---|---|---|---|

| 理想血壓 | < 120 | < 80 | 非常棒!繼續保持現在的好習慣就對了。👍 |

| 血壓偏高 (高血壓前期) | 120 - 129 | < 80 | 嗯…警示燈亮了喔!還不用吃藥,但生活習慣跟飲食要開始調整了。 |

| 第一期高血壓 | 130 - 139 | 80 - 89 | 嗶嗶!正式踏入高血壓範圍了。醫生可能會建議先調整生活,但如果幾個月沒改善,可能就要考慮用藥。 |

| 第二期高血壓 | ≥ 140 | ≥ 90 | 這個就比較嚴重了,一定要去看醫生,通常需要藥物治療來幫忙控制。 |

| 高血壓危象 | > 180 | > 120 | 十萬火急!這狀況可能對器官造成立即傷害,需要馬上尋求醫療協助! |

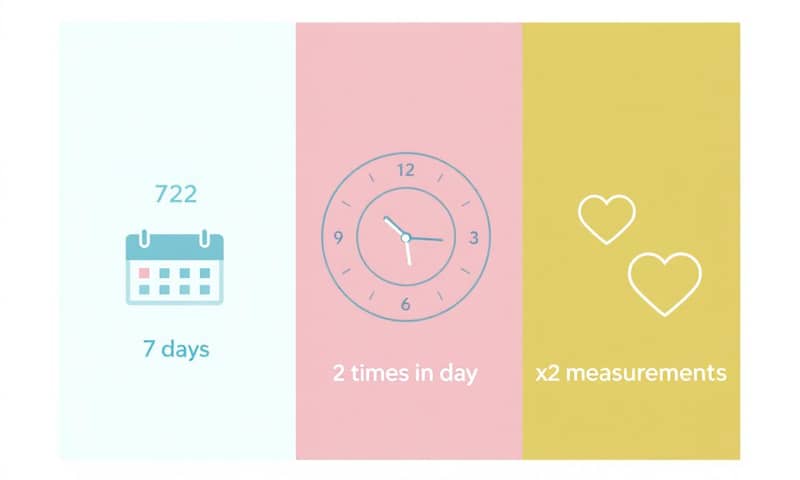

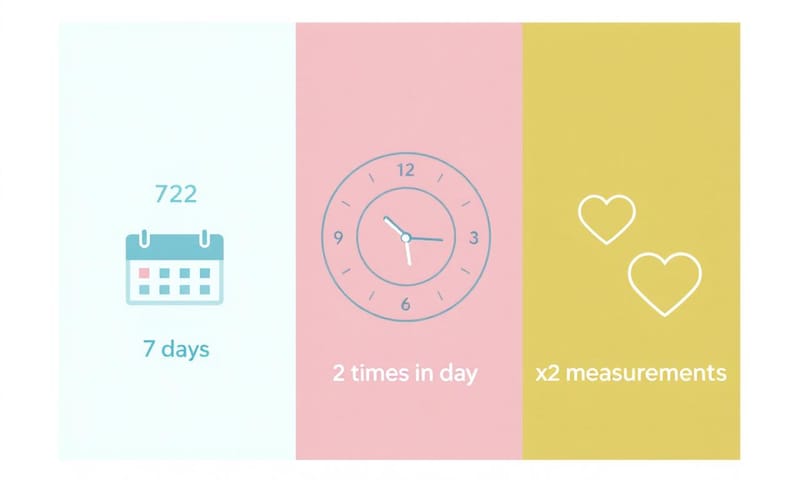

在家量血壓,你真的做對了嗎?「722」原則要記好

在醫院量血壓常常會因為緊張(所謂的「白袍高血壓」)而不太準,所以現在醫生更看重我們在家自己量的「居家血壓」。 不過在家量也不能隨便量喔,不然數字跑掉,參考價值就低了。

大家可以記一個很簡單的口訣:「722 原則」。這是台灣高血壓學會跟國健署都在推廣的方法,超實用!

- 「7」:連續測量 7 天。

- 「2」:每天量 2 回,分別是早上起床後、吃藥前,以及晚上睡覺前。

- 「2」:每一回都要量 2 次,中間隔個 1-2 分鐘,然後取平均值。

這樣連續記錄一個禮拜,拿給醫生看,絕對比單一次的數字有意義多了!

男女、年齡有差嗎?長輩的標準可以鬆一點?

這個問題超多人問!網路上還流傳那種「血壓年齡對照表」,但其實那個觀念已經過時了。 不管幾歲,血壓都是越接近 120/80 越好。 只是說,醫生在治療高齡長輩時,會考量到降太快可能引發跌倒或頭暈的風險,所以目標會放得比較個人化,但那不代表「標準」本身變了。

至於男女差異,一般來說,在更年期前,女性的血壓通常會比同年齡的男性低一點。但停經後,因為少了雌激素的保護,女性的血壓會開始上升,高血壓的風險甚至會追上甚至超過男性。 所以結論是,標準都是一樣的,但每個人身體狀況不同,要用動態的眼光來看待。

不想吃藥,從飲食下手可以嗎?試試「得舒飲食」!

如果你的血壓只是在「偏高」的階段,或是剛進入「第一期高血壓」,透過調整生活型態來改善,效果通常很不錯!其中,「飲食」絕對是關鍵中的關鍵。

大家可以去查一個叫做「得舒飲食(DASH Diet)」的方法,它原文就是「停止高血壓的飲食方法」。 聽起來很厲害吧!它不是那種很痛苦的節食,而是透過聰明選擇食物來達到降血壓的目的。

我自己研究了一下,把重點整理出來,其實不難:

- 主食選全穀:把白飯、白麵包,換一些糙米、燕麥、藜麥。

- 天天5+5蔬果:每天至少吃 5 份蔬菜 + 5 份水果,特別是鉀含量高的,像菠菜、空心菜、香蕉、奇異果都很棒。

- 要喝奶,選低脂:每天可以喝 1-2 杯低脂或脫脂牛奶、優格,補充鈣質。

- 白肉取代紅肉:多吃魚肉、雞肉(去皮),少吃豬、牛、羊肉。

- 吃好油配堅果:炒菜用橄欖油、葵花油等植物油,每天吃一小把沒調味的堅果。

老實說,就是吃得更「天然」、更「原型」啦!減少加工食品、重鹹的醬料和零食,光是這樣,身體就會給你很好的回饋。

總結來說,關心血壓真的是愛自己的表現啦!這個「沉默殺手」初期真的沒什麼症狀,但長期下來對心血管、腎臟的傷害都很大。 建議 18 歲以上的朋友,每年至少量一次血壓。 養成「722」的習慣,好好記錄,並且在飲食上多用點心,其實要維持漂亮的數字沒有想像中那麼難!

對了,大家量完血壓,都習慣記在哪裡啊?是用 App 還是手寫?我自己是用手機 App,覺得蠻方便的。留言跟我分享一下你的方法吧!👇