今天要來聊聊走路。對,就是走路。聽起來很普通,但最近看到一個蠻有意思的研究,完全改變了我對「散步」這件事的看法。特別是針對年紀稍長,可能覺得體力有點下滑、走路變慢的朋友。

你知道嗎,我們常常被告知要「多運動」,但這個建議有時候太空泛了。到底要多「多」?要多「動」?結果很多人最後就是去走走路,這點超棒,因為走路真的是最容易執行的運動。不過呢,這篇研究的重點在於,原來只要在走路時,稍微、真的就只是稍微加快一點點速度,對身體機能的幫助,效果是三級跳。

重點一句話

老實說,結論很簡單:對於覺得自己有點「初老」或體力衰退的長輩,走路時每分鐘只要比平常多走個 14 步,就能顯著改善體能、降低跌倒風險,甚至能維持獨立生活的能力。這不是要你跑起來,只是把散步變成「有精神的散步」。

這研究到底是怎麼做的?

好,我知道你會想,這「多14步」是怎麼算出來的?聽起來也太精確了吧。這就要講到芝加哥大學醫學中心他們做的這個實驗了,我覺得他們設計得蠻聰明的。

他們找了大概一百多位 60 歲以上、被醫生評估為「衰弱前期」或「衰弱期」的長輩。簡單講,就是那種體重下降、容易累、走路有點慢、肌肉沒什麼力的族群。然後把他們分成兩組:

- A組(快走組):教練會帶著他們,慢慢把走路速度提昇到「在安全範圍內越快越好」。

- B組(輕鬆走組):就用自己覺得最舒服的速度走,完全沒壓力。

兩組人都是一週三次,每次 45 分鐘,持續了四個月。最酷的是,研究人員為了精準測量,還在每個人的大腿上裝了一個加速計。所以不是憑感覺,而是有確切數據知道他們每分鐘到底走了幾步,也就是所謂的「步頻」(cadence)。

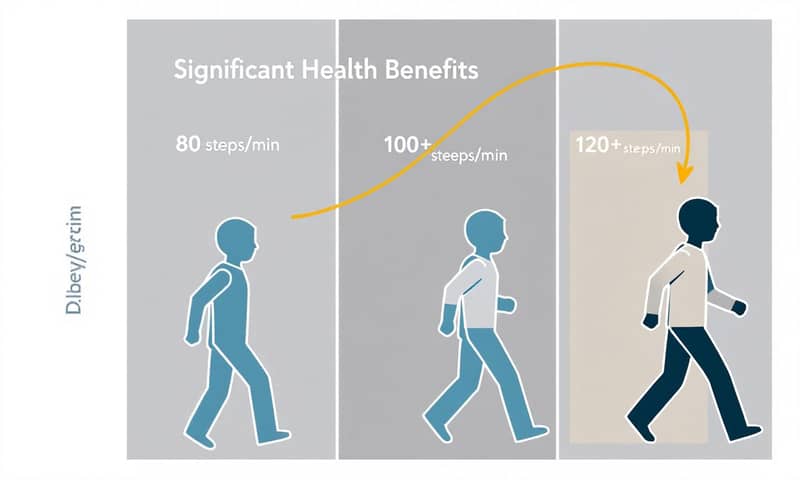

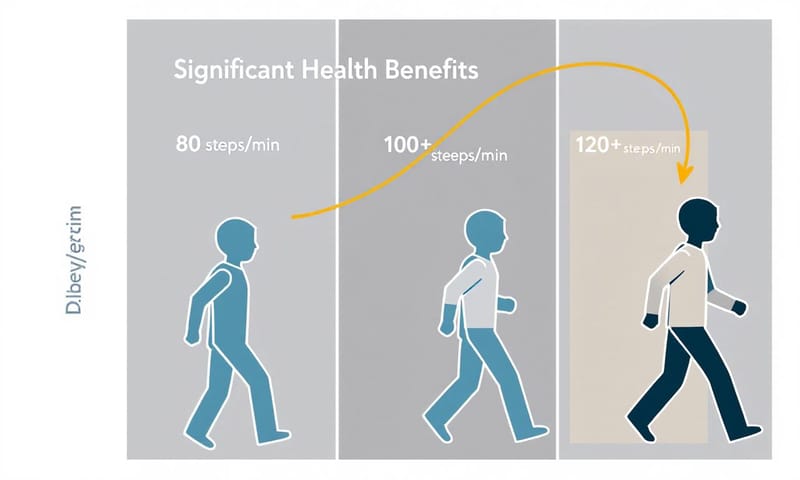

以前醫生都說「快走」,但到底多快?有人說要走到有點喘但還能說話。有人說要算最大心率的百分之多少...說真的,這些對一般人來說都有點麻煩,而且很難量。但「一分鐘走幾步」就直覺多了,對吧?

結果呢?快一點點,真的差很多

四個月後,結果出來了,而且差異真的蠻驚人的。他們用一個叫做「六分鐘步行測試」的標準來評估。簡單說,就是看你在六分鐘內能走多遠。如果能多走 30 公尺(差不多就是三台公車頭尾相連的長度),在臨床上就代表你的體能有「有意義的進步」。

來看看兩組的比較,我把它整理成一個表,這樣比較清楚:

| 比較項目 | A組 (快走組) | B組 (輕鬆走組) |

|---|---|---|

| 平均步頻 | 一開始大概 80 幾步,後來拉到平均 100 步/分鐘。 | 一開始也 80 幾步,但後來掉到平均 77 步/分鐘。大概是找到自己真正的佛系速度了。 |

| 進步效果 | 65% 的人,也就是超過六成,成功多走了 30 公尺以上。 | 也有 39% 的人達標。這也很棒,但機率明顯低很多。 |

| 進步機率 | 達成「體能顯著進步」的機率是輕鬆走組的 3 倍以上! | 就是個基準線囉。但還是有進步,這點很重要。 |

| 研究發現 | 每分鐘多走 14 步,達標機率就提高 10%。也就是說,從 80 步到 94 步,機率多 10%;到 108 步,再多 10%... 這超實用。 | 證明了「有走還是比沒走好」,但要看到明顯效果,強度還是關鍵。 |

所以你看,快走組平均也才比一開始多個 14-18 步左右,但達標率直接從不到四成飆到超過六成五。研究主持人魯賓醫生 (Dr. Daniel Rubin) 說,這代表長輩們可以走更遠的路、去超市買東西不容易累、出門不用一直找地方坐下。這對生活品質的影響,說真的,比我們想像的要大太多了。

那... 我該怎麼做?

好了,理論講完了,最重要的還是實作。想跟上這個「微加速」的好處,該怎麼開始?

我自己是覺得,這個方法最棒的地方就是它很具體,不像「持續運動」那麼抽象。你可以照著下面幾個步驟試試看。

-

先測測你的「舒適圈」:找一天,在你平常散步的地方,用你最舒服的速度走個幾分鐘。一邊走,一邊數你 30 秒走了幾步,然後乘以 2,就是你現在的基準步頻。不用太苛求,就量個大概就好。

-

下載一個節拍器 App:對,就是音樂課老師在用的那種。手機 App 商店搜尋「Metronome」就一大堆。研究建議用節拍器,是因為音樂的節奏有時候會不太穩定。用節拍器,你可以很精準地設定目標。

-

設定新目標,慢慢來:假設你量出來的基準是 85 步/分鐘。那下一次散步時,就把節拍器設定在 90 或 95。試著讓你的腳步跟上那個「滴、答、滴、答」的聲音。不用一次就加 14 步,先加個 5-10 步,讓身體習慣一下。

-

注意姿勢,這超級重要:走路不是只有腳在動。研究的另一位作者,匹茲堡大學的物理治療教授布萊奇博士 (Dr. Jennifer Brach) 講了一個我覺得很棒的觀念。她說:「要用你的腳去走路」。這話聽起來像廢話,但她的意思是,不要只想著「把腳抬起來,放到前面」,而是要去感受「用腳掌把地面往後推」的那個力量。這會讓你自然地用到核心,身體也會比較挺直。還有,眼睛要看前面,不要看地上,因為你的大腦會想往你看的地方去,看地上就容易重心不穩,反而危險。

不只變健康,走路還有這些隱藏版好處

其實,把走路速度稍微加快,除了研究證實的體能提升,過去很多研究也發現走路有一堆超讚的附加價值。

首先是提升創造力。史丹佛大學有個研究,發現走路時的創意發想能力,比坐著的時候高出 60%。連賈伯斯都喜歡在走路開會時討論新點子,可見這不是空穴來風。

再來是增強免疫系統。哈佛健康雜誌有提過,每週走路五天、每次 20 分鐘的人,一年下來請病假的天數少了 43%。這可能是因為規律運動能讓免疫細胞更活躍。

還有一個我覺得最酷的,是擴大記憶相關的腦區。有研究發現,規律走路跟大腦中一個叫「海馬迴」的區域體積有關,這個地方對記憶力至關重要,尤其是在年長者身上。持續一年的健走,甚至能讓掌管決策和規劃的「前額葉皮質」變大。這簡直是物理性的防失智啊。

在地觀點:台灣的「日行萬步」跟這有什麼不同?

說到這個,我就想到我們在台灣很常聽到國健署或一些健康單位提倡的「日行萬步」或「運動333」(每週運動3次、每次30分鐘、心跳達到130下)。這些口號都很好,很有幫助,但它們跟今天聊的這個美國研究,我覺得有個根本上的差異。

「日行萬步」強調的是「量」,你今天有沒有走滿一萬步?但它比較沒提到「質」,也就是走路的強度。你慢慢晃一萬步,跟快走一萬步,效果肯定不一樣。

而「運動333」雖然提到了強度(心跳130),但就像前面說的,測心跳對很多人來說有點門檻。相較之下,這個研究提出的「步頻」概念,我自己是覺得更直覺、更容易執行。你只要有手機,幾乎就能馬上開始測量跟調整。

所以,這不是要否定我們在地的健康建議,反過來說,是提供了一個更精準、更個人化的「校準」工具。你可以繼續以日行萬步為目標,但試著在其中一段時間,把你的步頻拉高到 100 步/分鐘以上,那效果可能就會完全不同。

審核清單:你的走路習慣健康嗎?

與其說是結論,不如我們用一個簡單的清單來檢視一下自己。你可以問問自己下面這幾個問題:

- [ ] 我知道自己平常散步,一分鐘大概走幾步嗎?

- [ ] 我走路的時候,是習慣抬頭挺胸,還是常常看著地板?

- [ ] 我有想過用「把地面往後推」的方式來走路嗎?

- [ ] 我走路時手臂是自然擺動,還是僵硬地放在兩側?

- [ ] 下次散步時,我會不會想試試看用節拍器或有節奏的音樂,幫自己加點速?

我自己是覺得,這個研究最棒的地方在於,它不是要求你做一件全新的、困難的事情。它只是邀請你,把你「本來就在做」的事情,做得更有效率一點點。就這一點點的改變,帶來的回報卻是巨大的。特別是對於那些感覺體力正在流失的人來說,這不只關乎健康,更關乎能不能有尊嚴、有自由地享受生活。

你平常走路算是快的還是慢的?聽完這個研究,會不會想拿出手機來測測看自己的步頻?在下面留言分享一下你的想法吧!