協助識別乳糜瀉風險、正確評估診斷、並善用新知提升生活彈性

- 主動諮詢腸胃專科醫師,針對自身症狀與家族史討論是否需做基因檢測或自體抗體篩查。

可望在症狀出現前≤10%高危人群中及早發現異常,減少誤判或拖延治療。

- 參考官方衛生單位最新指引,每年檢查一次飲食內容,調整無麩質食品比例不超過90%。

避免營養不均與過度限制,有助維持多元攝取並減緩社交壓力。

- *若考慮新興低量耐受訓練法或細胞治療臨床試驗*,務必向合格醫事人員諮詢取得完整資訊。

*可掌握亞洲區域適用性及副作用數據,降低治療迷思,提高安全保障。*

- *定期追蹤官方資源(如疾管署、消費者保護機構)公布的麩質相關產品警示,每半年至少查閱1次*。

*有助即時避開誤標商品和潛在風險成分,更安心選擇日常食品。*

探索乳糜瀉的基因奧秘,還有哪些因素在作怪?

Milo醫師和Glow這個名字聽起來有點像飲料品牌,不過他們倒是一起琢磨乳糜瀉的那些繞口的生物學細節。流程也沒多複雜,先從基因說起——那種什麼HLA-DQ2、DQ8好像很重要,但其實還有很多其他的基因牽扯進來,大概數十種上下。偏偏就算身上帶著這些基因,也不見得一定會出問題。後來又講到,攝入麩質才算真正引爆點,好像遺傳加上環境條件要同時湊齊才行。有人覺得光靠一邊,症狀也不一定會現身(初步報導曾提到類似觀點),所以整個發病機制,看起來不是那麼直線,反而像一條得等兩班車才能轉乘成功的路線。有些細節大概還需要再補充吧。

全球乳糜瀉的實況揭示,亞洲面臨何種挑戰?

乳糜瀉這病,雖然常說全球大約每一百人裡就有一個,但其實各地統計差異蠻大。有人提到亞洲、中東那邊近幾年病例冒得特別快,好像中國北方某些區域帶高危基因的人也比過去多了點(Lancet Gastroenterol Hepatol 二〇二三年有相關分析)。不過這數字到底準不準,還是有爭議,因為很多地方根本沒做完整篩檢。盛行率被低估的說法時常出現,有人甚至認為未來會再往上修正。

Comparison Table:

| 結論 | 細節 |

|---|---|

| 無麩質飲食對乳糜瀉有幫助 | 徹底避開麩質可改善小腸受損狀況 |

| 無麩質產品的成分需注意 | 許多市面上無麩質產品含糖和油脂較高 |

| 偶爾攝入麩質的風險 | 即使少量攝入也可能導致症狀復發,需長期觀察 |

| 基因檢測與症狀之間的差異 | 有些人即使基因陽性,仍未出現症状,顯示個體差異 |

| 新治療方法的發展潛力 | 如TAK101及CRISPR技術,但尚需更多研究證實安全性 |

小麥蛋白真的那麼可怕嗎?看醫生怎麼說!

不過,先別急著把麵包丟掉。小麥蛋白到底是不是人人避之唯恐不及的東西?Glow曾在一場論壇提過,大多數人吃了也沒什麼大不了,只有那些帶有特殊體質的人才容易出狀況。其實,這種體質聽說在亞洲原本不算普遍,但最近中國某些地方好像發現帶基因的人越來越多(初步報導還沒完全定論)。換句話說,不是每個人都會遇到同樣的麻煩,有些人甚至一輩子跟麩質和平共處也沒事。反而是沒經過診斷卻自作主張改飲食,可能弄巧成拙,吃得不均衡還添新困擾——這類提醒在國際醫學圈偶爾就冒出來。

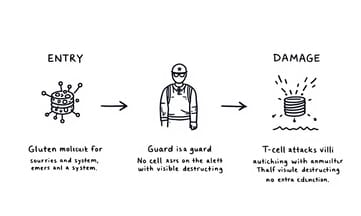

免疫系統誤判帶來的危害,T細胞究竟在做什麼?

想像一個警衛隊,平常在門口晃來晃去,日子過得有點無聊。突然某天,有種叫麩質的東西走進大廳,他們沒分清楚這是訪客還是入侵者,索性直接拉警報。T細胞像是太神經質的隊長,逮到麩質就當成病毒處理,結果不是把壞人趕出去,而是開始亂掃射,把地板、牆壁一起打爛。腸道裡面的小絨毛,本來排列整齊,看起來很健康,被誤傷後就塌了一片。有人說,好像有研究發現嬰兒時期用了不少抗生素,好幾年後也許會讓這種糟糕反應變得更明顯(初步報導)。至於到底是不是每次都這麼暴衝,其實各家醫院記錄下來的故事都不完全一樣,有的嚴重、有些則只是偶爾鬧場。

症狀與診斷之間的迷思,你是否也被混淆過?

門診裡遇過一個大學生,年紀比我想像中還小,聽說之前才在校外租屋。最初來的時候,是因為連續腹瀉三個多月,有時候幾乎每天跑廁所,自己開始懷疑是不是腸胃炎,但後來發現不只這樣,體重也掉了七八公斤——雖然一開始他覺得瘦下來也沒什麼不好。缺鐵貧血是抽血檢查後才注意到的,原本以為只是作息亂、飲食不正常,大概過了好一陣子朋友提醒,他才願意接受更詳細的檢查。有些報告顯示,其實這種情況容易和別的腸胃疾病混淆(據台灣醫院近年初步觀察),直到做了特定抗體篩檢加上腸道組織切片,才慢慢拼湊出乳糜瀉這條線索。生活品質那段時間明顯被影響,但大部分家人一開始都沒往罕見病想過。

無麩質飲食是唯一解決方案,但我們該如何補充營養呢?

「所以說,無麩質飲食真的對乳糜瀉有幫助嗎?」咖啡香裡,營養師低聲問著。患者手指輕敲桌面,有點猶豫:「市面上的無麩產品愈來愈多,但我聽說它們糖分和油脂好像比平常的還高一點?」營養師笑了下,點頭,「確實,根據歐洲那邊兩三年前的調查,好像有提到不少這類產品成分偏甜或油膩些。」她又補充:「但針對乳糜瀉本身,只要能夠徹底避開麩質,小腸受損的情況通常會慢慢改善。」旁邊有人插話,「不過是不是一定要完全斷掉?偶爾吃一點會怎樣嗎?」營養師嘆口氣,「目前看來,只要不小心攝入,症狀就可能復發,所以才強調需要長期觀察與飲食搭配。」這時窗外突然飄來雨聲,大家一時都安靜下來,各自思索著答案。

無麩飲食後的身體變化,有沒有改善的可能性?

在顯微鏡下,腸道世界的樣貌總帶點朦朧,有時候像是經過一場風暴的田野。那層本該細緻排列、略帶天鵝絨感的絨毛,偶爾會在視野邊緣斷裂或消失不見,好像哪裡被悄悄啃蝕了。黏膜上的淋巴球變得比想像中擁擠,一團團地聚集著——有些研究(如歐洲臨床中心近年報告)提到這種現象,大約占了大部分確診者案例,但具體多少其實很難說清。有技術員提過,染色後那些腹部發炎指標似乎高了一截,不過每批檢體還是各有差別。半年、一年,再回頭看同個人的切片,有些原本皺縮的組織彷彿慢慢站直了,只是速度誰也說不準。有時候剛好遇上恢復得快的人,但也有人拖很久都沒什麼動靜。這些零散的觀察拼湊起來,也許只能算是一種不完整的戰役紀錄。

低量耐受訓練法能否真正改變病程?新藥又給了我們什麼希望?

將近二十年下來,大家對乳糜瀉的治療想法其實變了又變。過去一陣子流行認為只要麩質別碰就沒事,但這說法好像也不完全對——Glow有提到,有些地方即使檢測出不少高危基因的人,真正發病的卻只有其中少部分,大概不到七分之一,這種落差讓人開始懷疑,是不是我們一直盯著錯誤的主角?亞洲、中東那邊的病例數突然跳起來,某些國際會議(像2019年歐洲腸胃學年會)也討論過,診斷標準和篩查方式老是改,其實反映整個醫界還在摸索。「你覺得一定得終身無麩質嗎?」有人這麼問時,就算專家們態度還是比較保守,但似乎已經不像以前那麼肯定了。

基因檢測陽性就要禁食嗎?了解自體抗體的重要性。

要說帶有高危HLA-DQ亞型是不是就得一輩子遠離麩質,其實情況沒那麼直接。也有些人明明基因檢測顯示有易感性,卻一直都沒出現過什麼症狀。據說在某些歐洲的調查裡,這類「沉默攜帶者」大概佔了將近一半,但這數字每個國家、甚至不同研究報告間多少浮動。有時候我們還會碰到家族裡好幾位兄弟姊妹基因結果差不多,真正發病的卻只有其中一兩人,不知道是飲食、環境還是哪個時期暴露到某些因素起了作用。其實不少消化科醫生——像是在二〇二一年美國胃腸學年會上討論過——都認為單靠基因陽性並不能作為診斷依據,更不用說馬上下嚴格禁令;他們建議還是得配合抗體指標或組織切片變化才比較準。這樣看來,光看到檢驗報告上的陽性標註,就急著把所有含麩質的東西全都列為禁忌,好像反而會讓生活複雜起來,有點本末倒置的味道。

未來治療新方向,基因編輯和微生態移植會成為常識嗎?

有些臨床團隊會根據患者基因型和腸道環境,評估是否適合嘗試微生態移植或低量耐受訓練,不過這種組合模式目前僅在少部分研究機構採用,而且效果可能因人而異。實際操作上,通常得先確認自身有沒有自體抗體出現,再由消化科醫師安排後續療程。如果遇到遲遲無法改善的腹部不適或營養失衡狀況,與營養師討論調整飲食結構會比較保險。有些新藥物像是TAK101,看起來能針對特定T細胞反應進行調節,但大概還要幾年才會普及。至於CRISPR那些修正基因變異的技術,目前聽說僅限於動物實驗階段,未來若真要考慮診間應用,恐怕還需多方安全性資料佐證才行。