先說結論

好,今天來記一下耳鳴的中醫看法。簡單講,中醫看耳鳴,不是只看耳朵,而是看全身。高頻耳鳴可能跟「腎虛」或「肝火」有關,聲音尖銳;脈動性耳鳴就比較像「血瘀」或「痰濕」,聲音跟心跳同步。 治療不是單一方法,而是看你屬於哪種「證型」,用中藥和針灸去調整。 老實說,這不是一天兩天能好的,特別是慢性的,得有耐心。

所以,研究是怎麼看的?

我查了些資料,嗯,很有趣。西方的研究,像是Cochrane做的系統性回顧,對針灸治耳鳴這件事,結論很保守。 他們覺得很多研究的品質...嗯,不太行,所以很難下定論說一定有效。 不過他們也承認,需要更多更嚴謹的試驗。 但換到中文這邊的研究,或是一些亞洲國家的臨床報告,就樂觀很多。不少研究提到針灸或中藥對改善耳鳴主觀感受、甚至是生活品質,是有幫助的。 特別是一個2023年的研究提到,針灸合併物理和心理干預,效果不錯。 這種差異,我自己是覺得,可能跟研究設計、選的穴位,還有治療的療程長短都有關係。

對了,這點就體現出東西方觀點的差異。西醫很看重可量化的指標,像是聽力檢查、THI(耳鳴殘障指數)這些。 中醫就更重視體質的辨證論治,像是肝火旺、腎氣虛等等。 所以兩邊的出發點就不太一樣。

那中醫到底是怎麼做的?

基本上就是「辨證論治」。醫師會看你的耳鳴聲音、全身症狀、舌頭、脈象,來判斷你是哪種類型。這不是亂分的,是有系統的。 我把它簡單整理一下:

- 高頻蟬叫聲(虛證): 如果你耳鳴聲音細細尖尖的、像蟬在叫,而且晚上或累的時候更嚴重,常常伴隨腰痠、頭暈、記憶力變差,這比較偏向「腎精虧虛」。 治療方向就是滋補腎陰。

- 突然大聲、高頻音(實證): 如果耳鳴來得快又急,聲音很高亢,還容易生氣、口苦、頭痛、便秘,這就可能是「肝火上擾」。 治療就要清肝瀉火。

- 跟心跳一樣的脈動聲: 這種聲音,噗通、噗通的,跟著心跳走。西醫會先建議檢查血管有沒有問題。 中醫則認為跟「血瘀」或「痰濕」有關。 如果是血瘀,就要活血化瘀;如果是痰濕,就要燥濕化痰。

- 聲音轟轟像海浪(痰濁): 耳鳴聲比較低沉,感覺頭重重的、胸口悶,這可能是「痰濁阻竅」。 簡單說就是體內濕氣太重,堵住了。

治療方法不外乎針灸和中藥。針灸會選耳朵周圍的穴位,像是聽宮、翳風、風池,還有遠端配穴。 中藥就是根據上面說的證型開方,比如補腎的會用熟地、山茱萸;清肝火的用龍膽草;活血的用丹參;化痰的用半夏、陳皮。

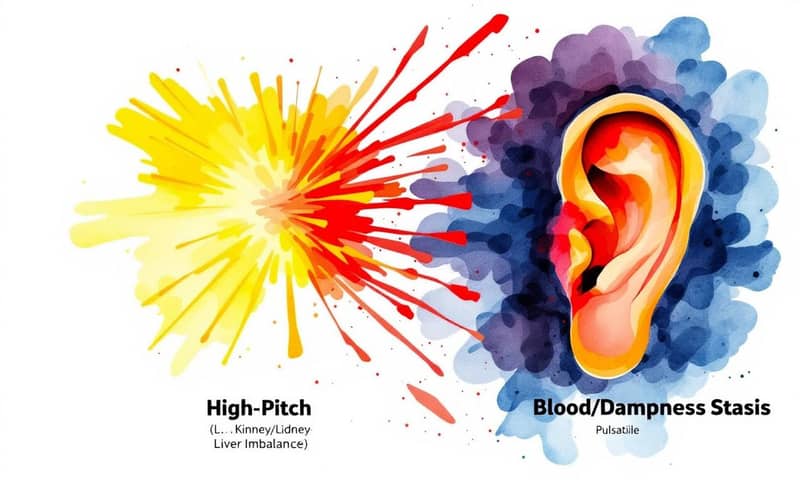

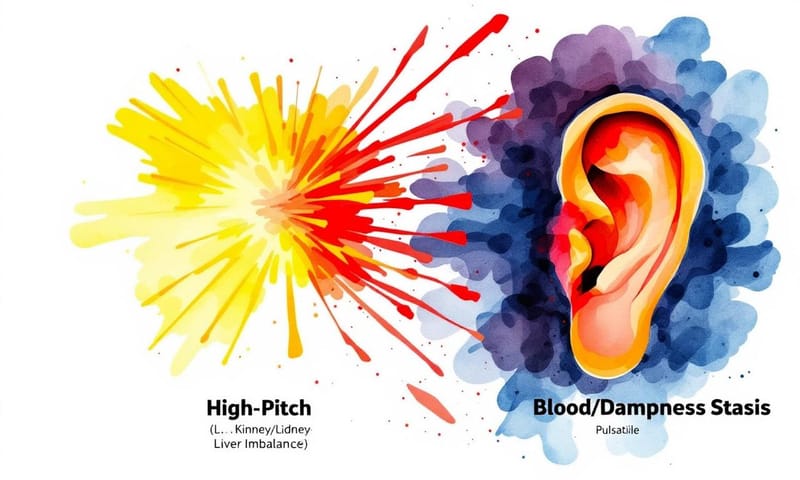

高頻和脈動性,調理上有什麼不一樣?

這個蠻重要的,因為思路完全不同。剛才稍微提過,這裡再整理清楚一點。

高頻耳鳴,中醫常把它跟「虛」或「火」連在一起。 年輕人壓力大、熬夜,搞到肝火旺,聲音就尖銳刺耳。 年紀大的、身體比較虛的,就是腎精不足,耳竅失養,聲音日夜不停,但比較細微。 所以調理上,一個是滅火(清肝),一個是補水(滋腎)。

脈動性耳鳴,就比較偏向「不通」。 想像一下水管堵住了,水流過去聲音就會變大。這個「堵住的東西」可能是血瘀(血液循環不好),也可能是痰濕(代謝廢物)。 所以治療重點是「通」,把路障清掉。活血化瘀或祛濕化痰就是主要手段。 台灣這邊的醫師也會提醒,這種要先去西醫排除頸動脈或血管瘤之類的結構問題。

| 耳鳴類型 | 常見證型 | 調理思路(我自己的理解) | 可能會用的藥材(舉例) |

|---|---|---|---|

| 高頻耳鳴 (像蟬叫) | 腎精虧虛、肝火上擾 | 虛的就補,火大的就降火。很直觀。 | 熟地、山茱萸 (補腎);龍膽草、梔子 (清肝火)。 |

| 低頻耳鳴 (像風聲、海浪) | 痰濁阻竅、氣虛 | 身體太濕了,要除濕。沒力氣了,要補氣。 | 半夏、陳皮 (化痰);黃耆、黨參 (補氣)。 |

| 脈動性耳鳴 (跟心跳同步) | 血瘀阻絡、痰濕蒙蔽 | 血管或經絡堵住了,要想辦法打通。聽起來很合理。 | 丹參、川芎 (活血化瘀);石菖蒲 (化濕開竅)。 |

限制與常見錯誤

老實說,中醫也不是萬能。 效果好不好,跟很多因素有關。像是耳鳴多久了?三個月內的急性期,機會比較大;拖了好幾年變慢性的,就很難搞。 再來,患者自己也要配合,作息、飲食都要改,不能光靠吃藥針灸。 叫你不要吃冰的、炸的、少喝咖啡,結果還一直吃,那神仙也難救。

常見的錯誤嘛...我自己覺得是「求快」。很多人以為針個兩次、吃個一週藥就會好,這不太可能。調理體質是慢工出細活。還有就是「迷信單方」,聽說什麼東西有效就狂吃,但體質不對反而更糟。最好還是要給專業醫師評估。

所以,我該怎麼辦?

如果你有耳鳴困擾,我的筆記總結是:

- 先找西醫檢查: 這是最重要的!一定要先排除腦部腫瘤、血管異常或其他嚴重疾病。 特別是單側或脈動性耳鳴。

- 紀錄耳鳴日誌: 記下你的耳鳴什麼時候大聲?什麼時候小聲?跟情緒、睡眠、飲食有沒有關?這對中醫師辨證非常有幫助。

- 調整生活習慣: 這點不用多說了。充足睡眠、減少壓力、避免噪音環境、清淡飲食。 這些都是基本功。

- 嘗試穴位按摩: 平時可以自己按按耳朵旁邊的翳風穴、聽宮穴、聽會穴,或是脖子後方的風池穴,多少能幫助局部循環。

總之,面對耳鳴,特別是困擾很久的慢性耳鳴,需要耐心。中醫提供了一個從整體體質去改善的思路,很多時候雖然不能讓耳鳴完全消失,但有機會降低音量、減少發作頻率,讓你學會跟它和平共處。 我覺得這就是很有價值的地方了。

聊聊你的經驗吧:

你的耳鳴是高頻的蟬叫聲,還是低頻的轟轟聲?你覺得跟壓力大還是身體虛比較有關?在下面留言分享你的觀察吧!