幫你正確掌握運動後冰敷時機,減輕疼痛更安全

- 諮詢專業物理治療師或醫師判斷是否適合冰敷,尤其有慢性疼痛或特殊病史者。

根據最新科學,並非每種症狀都適合冰敷,專業建議可避免誤用引發併發症。

- 鎖定新近受傷或運動當下出現腫脹、明顯不適時,每次冷敷以15°C、15至20分鐘為限。

短時間冷敷多數能暫緩急性疼痛,同時降低肌肉細胞壓力,有助恢復初期舒緩[2][1]。

- *不要連續超過三次*、總時間勿逾一小時內完成整個處置流程。

*過度冰敷可能抑制正常發炎反應,不利組織修復,也提高凍傷風險[2]*。

- *檢查皮膚狀況*與感覺,每隔10分鐘移開一次觀察,如有麻木紅腫立即停止並就醫。

*即時觀察能預防低溫損傷,提高自我保護意識*

冰敷真的能幫你加速運動恢復嗎?先來看看科學怎麼說

你是不是也曾聽過,有些人運動完會想要靠冷敷、冰敷來幫助身體恢復?又或者,身邊有人長期感到疼痛或發炎,就會想到冰療這一招。其實,這種所謂的「冷療」方式,從一包蔬菜到什麼液態氮,好像各種版本都有。有些醫生、健身網紅還挺推薦,不過大家說法都不太一樣。

這兩年好像越來越多人討論 cryotherapy 了,尤其是運動員跟那些熱愛健身的人。不只是為了加速肌肉修復,也有人純粹就是想減緩慢性不舒服。不過,說到底這方法到底真的有用嗎?研究有沒有很明確地證實什麼?

如果只問「冰敷能做什麼?」大致上可以歸納成:暫時性的止痛。大概有不少篇學術報告提到,用低溫刺激以後,短時間內的疼痛感會下降。但究竟能不能解決更深層的問題,其實資料還沒那麼齊全。畢竟每個人體質差異也滿大的,有人覺得有效,有些人就不太明顯。

所以啊,如果你只是偶爾拉傷或撞到哪裡,很快就想試點簡單方法,那冰敷應該算普遍被接受的一個臨時選項吧。不過真要說它能帶來多劇烈的改變,目前看起來還是偏向在特定情境下才比較明顯,而且效果維持時間也有限。

這兩年好像越來越多人討論 cryotherapy 了,尤其是運動員跟那些熱愛健身的人。不只是為了加速肌肉修復,也有人純粹就是想減緩慢性不舒服。不過,說到底這方法到底真的有用嗎?研究有沒有很明確地證實什麼?

如果只問「冰敷能做什麼?」大致上可以歸納成:暫時性的止痛。大概有不少篇學術報告提到,用低溫刺激以後,短時間內的疼痛感會下降。但究竟能不能解決更深層的問題,其實資料還沒那麼齊全。畢竟每個人體質差異也滿大的,有人覺得有效,有些人就不太明顯。

所以啊,如果你只是偶爾拉傷或撞到哪裡,很快就想試點簡單方法,那冰敷應該算普遍被接受的一個臨時選項吧。不過真要說它能帶來多劇烈的改變,目前看起來還是偏向在特定情境下才比較明顯,而且效果維持時間也有限。

資料來源: https://www.imagingcoe.org/tw/column/583/vivohome-cold-therapy-benefits

冰塊止痛的真相:短期有效但別期待奇蹟

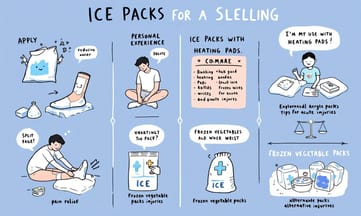

冰敷這種東西,好像常被認為能減輕腫脹。有人說手術後或突然受傷時,剛開始的幾天冰敷會帶來點好處——但時間拉長看,恢復速度並不會因此而有顯著變化。臨床上我很少特別要求病人用冰,主要是因為效果有限,而且誰都能自己操作,不需要什麼專業指導。

很多治療指引也是類似觀點,大致認同冰敷可以暫時緩解疼痛,但醫療人員花太多時間在這上面,未必比其他更複雜、技巧性的治療方式來得有意義。其實你要用那種在網路上口碑爆棚的高級冰袋也好,還是隨便拿個冷凍蔬菜包裹住,只要夠冷、能貼一段大概十到二十來分鐘,也差不多就是那樣了。有時候比較貴的產品方便覆蓋範圍大一點,有綁帶能固定住,但本質沒什麼差異。

講到自己的經驗,我記得念物理治療學校那陣子肩膀受傷復健,也是偶爾會用這些裝備。打完系隊壘球或者踢球之後,如果肩膀又痛起來,用個冰袋雖然不能解決根本問題,但多少舒緩一下,不然晚上睡不好,隔天精神也差。

事實上這種短暫的止痛,有時候讓人不用吃止痛藥、或者稍微能專心工作一點,其實就已經挺有價值了。不過,各種疼痛狀況對於冰敷反應不同。如果去查相關研究文獻,大致發現新近受傷、肌肉拉傷或運動痠痛等比較明確的軟組織問題,用冷敷通常對減輕症狀有效。但如果是拖了很久的慢性腰酸背痛或者脖子僵硬,好像熱敷還更適合。有沒有一定要選哪一個?基本沒什麼標準答案啦,不管你偏向哪邊,都很難說會因此耽誤復原,也不至於造成額外損害。

很多治療指引也是類似觀點,大致認同冰敷可以暫時緩解疼痛,但醫療人員花太多時間在這上面,未必比其他更複雜、技巧性的治療方式來得有意義。其實你要用那種在網路上口碑爆棚的高級冰袋也好,還是隨便拿個冷凍蔬菜包裹住,只要夠冷、能貼一段大概十到二十來分鐘,也差不多就是那樣了。有時候比較貴的產品方便覆蓋範圍大一點,有綁帶能固定住,但本質沒什麼差異。

講到自己的經驗,我記得念物理治療學校那陣子肩膀受傷復健,也是偶爾會用這些裝備。打完系隊壘球或者踢球之後,如果肩膀又痛起來,用個冰袋雖然不能解決根本問題,但多少舒緩一下,不然晚上睡不好,隔天精神也差。

事實上這種短暫的止痛,有時候讓人不用吃止痛藥、或者稍微能專心工作一點,其實就已經挺有價值了。不過,各種疼痛狀況對於冰敷反應不同。如果去查相關研究文獻,大致發現新近受傷、肌肉拉傷或運動痠痛等比較明確的軟組織問題,用冷敷通常對減輕症狀有效。但如果是拖了很久的慢性腰酸背痛或者脖子僵硬,好像熱敷還更適合。有沒有一定要選哪一個?基本沒什麼標準答案啦,不管你偏向哪邊,都很難說會因此耽誤復原,也不至於造成額外損害。

發炎其實是好朋友?過度冰敷可能幫倒忙

這就帶到下一串問題了。像是冷療真的有幫助恢復嗎?對於發炎反應會不會減輕?還是它其實可能弊大於利?這類答案,感覺沒那麼單純。

身體內的發炎,某種程度上算是修復過程的開場白,是一種生理上很重要的機制。若把所有發炎都壓制掉,好像也不是什麼明智選擇。醫療人員平常在講要「降低發炎」時,多半指的是那種隱約、持續時間很長的慢性發炎。像肥胖、睡不夠,或是運動量低落,其實都容易讓身體處在這樣的狀態,久了對組織不好,也和不少慢性病,例如糖尿病、心血管疾病,有點關聯。

說到怎麼改善呢?其實最有效的方式,大多數專家還是傾向推薦調整作息、減少熱量攝取、多動一動這幾項。不太有人相信靠某個香料加多一點、或偶爾打個果汁,就能產生明顯效果。所謂「生物駭客」那些小技巧,如果沒有配合好睡眠和均衡飲食,其實成效也有限。而且冰敷,無論是哪種類型,也沒什麼證據表明可以直接影響全身性的慢性發炎,更遑論預防疾病——連冷水浴也差不多。

但針對急性受傷,情況又有點不同。當身體受到損傷時,它會自動啟動一套複雜的發炎反應。一開始,一些像中性球或巨噬細胞之類的小兵就被召喚過來,有些負責清除細菌,有些則把壞掉的細胞處理掉。等這些善後工作告一段落,接下來就輪到一些像類胰島素生長因子(IGF-1)這類促進修復的物質出現,協助組織癒合。不過每個人的康復進度又各有差異,所以到底該不該用冰敷,有時候得看狀況才比較準。

身體內的發炎,某種程度上算是修復過程的開場白,是一種生理上很重要的機制。若把所有發炎都壓制掉,好像也不是什麼明智選擇。醫療人員平常在講要「降低發炎」時,多半指的是那種隱約、持續時間很長的慢性發炎。像肥胖、睡不夠,或是運動量低落,其實都容易讓身體處在這樣的狀態,久了對組織不好,也和不少慢性病,例如糖尿病、心血管疾病,有點關聯。

說到怎麼改善呢?其實最有效的方式,大多數專家還是傾向推薦調整作息、減少熱量攝取、多動一動這幾項。不太有人相信靠某個香料加多一點、或偶爾打個果汁,就能產生明顯效果。所謂「生物駭客」那些小技巧,如果沒有配合好睡眠和均衡飲食,其實成效也有限。而且冰敷,無論是哪種類型,也沒什麼證據表明可以直接影響全身性的慢性發炎,更遑論預防疾病——連冷水浴也差不多。

但針對急性受傷,情況又有點不同。當身體受到損傷時,它會自動啟動一套複雜的發炎反應。一開始,一些像中性球或巨噬細胞之類的小兵就被召喚過來,有些負責清除細菌,有些則把壞掉的細胞處理掉。等這些善後工作告一段落,接下來就輪到一些像類胰島素生長因子(IGF-1)這類促進修復的物質出現,協助組織癒合。不過每個人的康復進度又各有差異,所以到底該不該用冰敷,有時候得看狀況才比較準。

RICE過時了!現在物理治療師都改用PEACE & LOVE

有些專家,包括那位提出「休息、冰敷、加壓、抬高」這個RICE流程的醫師,曾經推測過冷療或許會讓發炎反應變慢,甚至可能對癒合產生點影響。不過說真的,目前我們大概只有一些關於動物的實驗資料,以及幾份針對機制層面的理論探討。至於剛受傷那一段時期,到底用不用冰敷會不會拖慢康復,還真沒什麼直接數據。偶爾看到健康成年人做新運動後肌力下降或痠痛的研究,可是那些好像也不太能直接拿來解釋真正受傷以後康復的時間表。

以前有人(包括我自己)也講過冰敷會延遲修復,不過現在看起來,這種說法其實沒有被明確證實。身體要修補好本來就蠻複雜,有不少小細節要顧。有一晚睡不好,也許對整個恢復期——動輒得拖上好幾週甚至更久——似乎影響不算很大。順帶一提,那位RICE流程的原創醫師Dr. Murkin,好像最近也調整了自己的觀點,他認為短暫冰敷,大概十分鐘或二十分鐘這樣,是可以拿來減緩疼痛的。

你問我是不是該考慮PEACE & LOVE?噢,現在確實有人推薦把這方法取代掉傳統RICE。他們覺得RICE太單調,用了之後期待快速恢復,很容易失望。畢竟受傷嘛,人都不敢亂動,結果活動量變少,連帶體能也跟著下滑。如果閒在家裡將近兩三週,不只本來受傷處沒進步,連其他部位力量、耐力、肌肉量都跑掉不少。所以光等腫脹和疼痛消退,其實無法彌補已經流失的能力。

PEACE & LOVE這套作法,就是想讓人不要完全停擺,比起單純躺平,它強調循序漸進地重建運動能力。某些人覺得它能讓康復進程快一點,但具體效果目前還在觀察當中啦。而且很多細節,就算現在看起來很合理,也難保未來不會又有新見解出現……

以前有人(包括我自己)也講過冰敷會延遲修復,不過現在看起來,這種說法其實沒有被明確證實。身體要修補好本來就蠻複雜,有不少小細節要顧。有一晚睡不好,也許對整個恢復期——動輒得拖上好幾週甚至更久——似乎影響不算很大。順帶一提,那位RICE流程的原創醫師Dr. Murkin,好像最近也調整了自己的觀點,他認為短暫冰敷,大概十分鐘或二十分鐘這樣,是可以拿來減緩疼痛的。

你問我是不是該考慮PEACE & LOVE?噢,現在確實有人推薦把這方法取代掉傳統RICE。他們覺得RICE太單調,用了之後期待快速恢復,很容易失望。畢竟受傷嘛,人都不敢亂動,結果活動量變少,連帶體能也跟著下滑。如果閒在家裡將近兩三週,不只本來受傷處沒進步,連其他部位力量、耐力、肌肉量都跑掉不少。所以光等腫脹和疼痛消退,其實無法彌補已經流失的能力。

PEACE & LOVE這套作法,就是想讓人不要完全停擺,比起單純躺平,它強調循序漸進地重建運動能力。某些人覺得它能讓康復進程快一點,但具體效果目前還在觀察當中啦。而且很多細節,就算現在看起來很合理,也難保未來不會又有新見解出現……

受傷後該完全休息嗎?保護與活動的平衡藝術

P這個字母通常指的是保護,不過大家說法多少會有點不同。有些情況下,受傷後的頭幾天內,能不能動、要不要馬上休息,這些都得讓疼痛自己決定。有人會覺得少碰為妙,但也不是說完全不動,太久沒活動可能反而不好。倒是重物就先別拿吧。

至於E,有人提過抬高患部,也就是把受傷地方墊高一點。如果腫脹明顯,看起來好像有幫助,但實際效果怎麼樣,其實討論不少。有時候沒什麼用處,有時又挺管用,大概看個人體質跟狀況。

再來A這部分蠻多人有意見,就是避免各種消炎方式。有人主張連藥都別吃,也別冰敷。但其實現實裡,如果你痛到睡不著或事情做不了,那吃點止痛藥或冰敷一下,好像也還行。不一定每次都會影響恢復速度,而且目前研究結果也是七零八落的。有些報告說可能略微延遲癒合,但幅度多半有限。所以能不用藥最好,但真的忍不了時,就醫問專業的比較妥當。千萬不要只靠網路文章決定治療方式,即使作者是醫療背景也一樣。

C壓迫嘛,就是包紮之類的手段,有人認為對減輕腫脹有效果。據說如果控制得當,可以加速代謝廢棄物,讓你早點恢復活動能力。不過到底差多少,很難精確下結論。

教育這件事反而常被忽略,其實對醫護人員很重要。有時候患者最需要的是了解怎麼正確負重、如何處理疼痛,而不是一堆複雜治療流程。從我的觀察來講,知識普及經常比單純開藥還更能帶來長遠好處,但這種事本身就見仁見智啦——偶爾還是得回到臨床情境慢慢調整。

至於E,有人提過抬高患部,也就是把受傷地方墊高一點。如果腫脹明顯,看起來好像有幫助,但實際效果怎麼樣,其實討論不少。有時候沒什麼用處,有時又挺管用,大概看個人體質跟狀況。

再來A這部分蠻多人有意見,就是避免各種消炎方式。有人主張連藥都別吃,也別冰敷。但其實現實裡,如果你痛到睡不著或事情做不了,那吃點止痛藥或冰敷一下,好像也還行。不一定每次都會影響恢復速度,而且目前研究結果也是七零八落的。有些報告說可能略微延遲癒合,但幅度多半有限。所以能不用藥最好,但真的忍不了時,就醫問專業的比較妥當。千萬不要只靠網路文章決定治療方式,即使作者是醫療背景也一樣。

C壓迫嘛,就是包紮之類的手段,有人認為對減輕腫脹有效果。據說如果控制得當,可以加速代謝廢棄物,讓你早點恢復活動能力。不過到底差多少,很難精確下結論。

教育這件事反而常被忽略,其實對醫護人員很重要。有時候患者最需要的是了解怎麼正確負重、如何處理疼痛,而不是一堆複雜治療流程。從我的觀察來講,知識普及經常比單純開藥還更能帶來長遠好處,但這種事本身就見仁見智啦——偶爾還是得回到臨床情境慢慢調整。

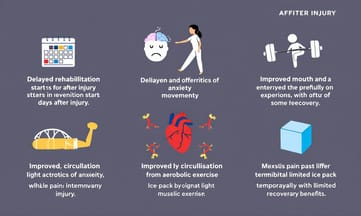

為什麼心態會影響疼痛感?樂觀是天然止痛藥

說到負重這件事情,其實大多數受傷後的復健都不會馬上開始,往往得等個幾天才會慢慢讓身體去承受壓力。聽人說,像那些還沒完全長好的肌肉、韌帶或者骨頭,如果一直閒著不用,好像很難恢復原本的強度。有時候不動反而是種浪費,畢竟身體要靠一點刺激才能變堅強。

其實不只是身體,情緒也很有影響。有人提過,像焦慮或害怕活動之類的想法,有時候會讓疼痛拖得更久。不少人發現,一旦心裡老是擔心、悶悶不樂,急性疼痛就容易變成那種拖了好久的狀況。當然啦,被傷到誰都覺得煩,不過只要方法用對,大致上身體還是能夠慢慢修復。

再來就是血液循環這塊。一開始適當動一動,比方說做些比較輕鬆的有氧運動,好像對加速癒合有幫助。血流充足了,有些人覺得康復速度也比較順。

談到運動,也沒辦法忽略它在整個恢復過程中的重要性。如果目標是重新把失去的肌力或組織彈性找回來,運動似乎蠻必要的。不過話又說回來,目前關於這套流程到底效果如何,好像沒有哪一份研究能給出非常明確結論。畢竟每個人的狀況差異滿大的,有的人可能效果明顯,有的人則沒什麼太大感覺。但從目前看到的大方向,大概還算站得住腳。

至於冰敷嘛,如果只是單純想減緩疼痛,倒是可以試試,只是它對真正恢復好像沒太大影響。有些討論認為,把冰拿來運動後用於「恢復」這件事,其實爭議不少——但疼起來時圖個暫時舒服倒也無妨吧。

其實不只是身體,情緒也很有影響。有人提過,像焦慮或害怕活動之類的想法,有時候會讓疼痛拖得更久。不少人發現,一旦心裡老是擔心、悶悶不樂,急性疼痛就容易變成那種拖了好久的狀況。當然啦,被傷到誰都覺得煩,不過只要方法用對,大致上身體還是能夠慢慢修復。

再來就是血液循環這塊。一開始適當動一動,比方說做些比較輕鬆的有氧運動,好像對加速癒合有幫助。血流充足了,有些人覺得康復速度也比較順。

談到運動,也沒辦法忽略它在整個恢復過程中的重要性。如果目標是重新把失去的肌力或組織彈性找回來,運動似乎蠻必要的。不過話又說回來,目前關於這套流程到底效果如何,好像沒有哪一份研究能給出非常明確結論。畢竟每個人的狀況差異滿大的,有的人可能效果明顯,有的人則沒什麼太大感覺。但從目前看到的大方向,大概還算站得住腳。

至於冰敷嘛,如果只是單純想減緩疼痛,倒是可以試試,只是它對真正恢復好像沒太大影響。有些討論認為,把冰拿來運動後用於「恢復」這件事,其實爭議不少——但疼起來時圖個暫時舒服倒也無妨吧。

健身中途冰敷手臂竟能多做兩下?冷卻的潛在效益

關於運動時的間歇,有人最近好像整理了一些研究,反正主題是討論那種組間的小技巧——也就是說,休息的時候做點什麼會不會讓力量訓練表現變好。降溫這一招,在那些方法裡算滿常見的,好像有將近六個報告討論過。裡頭有人提到,冷卻手掌這種方式,也許能讓神經反射快一點、肌肉更容易激活,還有神經傳導物質釋放得比較多。甚至有人覺得,感覺累跟不舒服也減輕了一點。

如果你本來就習慣做到力竭,那種「再一下就撐不下去」的狀態,也許降溫可以讓你多做個一兩下?但話又說回來,練肌肉其實未必每次都要做到完全沒力才有效。可是總體來說,多做幾下,一輪比以前多個幾次,好像對總訓練量也是加分吧。有些人猜測這樣能不能讓力量進步得快一些,但現在還沒有很明確的答案。

冷卻帶來的效果到底維持多久?二十秒行不行?是不是每組之間都要冰一次?沒人敢保證。如果是用冰水泡整隻手臂進去呢——聽起來似乎又有點太誇張,不太符合一般人的操作習慣。大部分研究都是用冰敷手掌而已啦。

想試試各種冰敷法或許沒什麼妨礙,不過值不值得花時間折騰,就看自己怎麼想了。老實說我自己暫時還看不出它有多大的必要性,但偶爾嘗鮮也無妨吧。

如果你本來就習慣做到力竭,那種「再一下就撐不下去」的狀態,也許降溫可以讓你多做個一兩下?但話又說回來,練肌肉其實未必每次都要做到完全沒力才有效。可是總體來說,多做幾下,一輪比以前多個幾次,好像對總訓練量也是加分吧。有些人猜測這樣能不能讓力量進步得快一些,但現在還沒有很明確的答案。

冷卻帶來的效果到底維持多久?二十秒行不行?是不是每組之間都要冰一次?沒人敢保證。如果是用冰水泡整隻手臂進去呢——聽起來似乎又有點太誇張,不太符合一般人的操作習慣。大部分研究都是用冰敷手掌而已啦。

想試試各種冰敷法或許沒什麼妨礙,不過值不值得花時間折騰,就看自己怎麼想了。老實說我自己暫時還看不出它有多大的必要性,但偶爾嘗鮮也無妨吧。

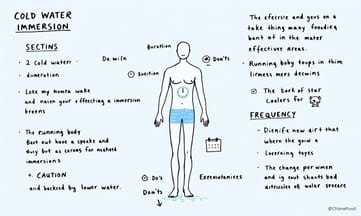

冷水浴爆紅背後:水溫時間都有黃金公式

最近在網路上,冷水浸泡這件事變得很熱門,有不少人在討論它到底有沒有什麼好處。不過,大家看見這類健康建議時,其實都還是得多想一想,畢竟來源五花八門。有些系統性回顧提到,好像冷水浸泡對運動後的肌肉僵硬、疲勞或延遲性痠痛有一些緩解效果,也有人說運動表現也許會受益,但資料其實並不完全一致。

如果要說怎樣做比較有效,有研究大致整理出幾個方向。首先,水溫,大約落在十來度上下被認為差異不算太大;時間方面,如果能維持十多分鐘,好像比只泡一下下更容易減輕痠痛;而且越早泡越好,也就是運動後半小時內進行,比隔很久才去泡更有效。至於頻率,如果連續幾天,每天泡個兩三次,比單獨一次效果明顯一點。身體部位的話,下半身浸泡似乎比只泡手臂來得明顯。某些運動型態,如偏向離心收縮那種(比如下坡跑步),接受冷水浴後反應也特別突出。

但不是每個人都適合,而且每次用的方式不同,反應也可能有落差。不過真正需要留意的是另一點:冷水浸泡其實有機會影響訓練成效。近年的研究指出,它可能讓肌肉增長受到影響——雖然各種結果還沒定論,不同強度和時間長短會產生不同情況。如果只是冰敷或沖涼,很難看到什麼特別改變;快速地跳進冰桶裡一下子,大概作用有限。但假如是在運動結束後馬上來個十多分鐘,那就可能對身體裡面那些促進增肌的訊號產生點干擾。

當然啦,也有人覺得痠痛減少了,下次可以再多練一點,那說不定總量拉高最後還是能增肌。所以說,到底該不該用冷水浴,目前答案真的很難一刀切,就看你自己需求和感受吧。

如果要說怎樣做比較有效,有研究大致整理出幾個方向。首先,水溫,大約落在十來度上下被認為差異不算太大;時間方面,如果能維持十多分鐘,好像比只泡一下下更容易減輕痠痛;而且越早泡越好,也就是運動後半小時內進行,比隔很久才去泡更有效。至於頻率,如果連續幾天,每天泡個兩三次,比單獨一次效果明顯一點。身體部位的話,下半身浸泡似乎比只泡手臂來得明顯。某些運動型態,如偏向離心收縮那種(比如下坡跑步),接受冷水浴後反應也特別突出。

但不是每個人都適合,而且每次用的方式不同,反應也可能有落差。不過真正需要留意的是另一點:冷水浸泡其實有機會影響訓練成效。近年的研究指出,它可能讓肌肉增長受到影響——雖然各種結果還沒定論,不同強度和時間長短會產生不同情況。如果只是冰敷或沖涼,很難看到什麼特別改變;快速地跳進冰桶裡一下子,大概作用有限。但假如是在運動結束後馬上來個十多分鐘,那就可能對身體裡面那些促進增肌的訊號產生點干擾。

當然啦,也有人覺得痠痛減少了,下次可以再多練一點,那說不定總量拉高最後還是能增肌。所以說,到底該不該用冷水浴,目前答案真的很難一刀切,就看你自己需求和感受吧。

小心!泡完冰水可能讓你的肌肉白練了

有些人運動完,會覺得用冷水沖一沖很舒服,或者是試過什麼冰敷的方式,說不定真的有點幫助,也有人認為那只是心理作用。這種東西嘛,自己感覺比較重要。其實回頭想想,在健身裡面,如果要看到成效,好像還是訓練的份量還有強度比較關鍵。反正你如果發現用了冰浴之類的方法,恢復起來感覺還行,那就繼續吧,不需要太糾結。有時候記錄一下自己平常訓練的表現,大概一兩個禮拜看一次變化,也能知道有沒有進步。倒過來說,那些恢復小技巧,其實和課表設計比起來,好像沒那麼決定性。睡眠這件事,有些教練甚至認為它是目前大家已知裡面效果最明顯的恢復方式之一——但也不是保證每次都睡得好啦。不過如果只能選幾樣要專注,似乎課表內容跟睡眠應該擺在蠻前面的位子。

最終建議:什麼時候該用冰敷?什麼時候不如去睡覺

如果有人問到關於冷敷或冷水浸泡這類處理,其實文獻大致上只留下幾個方向。像是用冰袋,大概十分鐘上下,最長也就二十來分鐘吧,據說能稍微減輕一些肌肉骨骼的不適,不過那種效果可能只是短暫的。偶爾會聽到有人直接用冰杯在拉傷的部位,比如大腿拉到之類,但其實差不多感覺麻木就該停了,不需要拖太久。一天做幾次,好像也沒什麼太大的問題。

然後,講到運動完馬上泡冷水,有些人會選擇溫度在十度出頭,也有接近十五度的說法,大概維持個十來分鐘左右。不過要反覆做,一天兩三回合,連續幾天,這樣好像比較常見。有的人會特別強調下半身去泡,而且搭配離心運動時據說更明顯一點。但這些方法真的不是每個人都必須仰賴才練得起來,就算完全不用,好像也不影響訓練成效。

冷敷、冷水浴這些方式可能頂多讓你痛感小幅降低,也許能提振一下想去健身房的意願——畢竟誰想帶著酸痛繼續操?但話又說回來,如果平常課表排得還行,加上睡眠和飲食跟得上,那冰塊那些東西基本只能算作一個輔助選項,有沒有加分效果,每個人感受應該都不太一樣。有時候工具再多,也代替不了基礎功夫啦——差不多就這意思。

然後,講到運動完馬上泡冷水,有些人會選擇溫度在十度出頭,也有接近十五度的說法,大概維持個十來分鐘左右。不過要反覆做,一天兩三回合,連續幾天,這樣好像比較常見。有的人會特別強調下半身去泡,而且搭配離心運動時據說更明顯一點。但這些方法真的不是每個人都必須仰賴才練得起來,就算完全不用,好像也不影響訓練成效。

冷敷、冷水浴這些方式可能頂多讓你痛感小幅降低,也許能提振一下想去健身房的意願——畢竟誰想帶著酸痛繼續操?但話又說回來,如果平常課表排得還行,加上睡眠和飲食跟得上,那冰塊那些東西基本只能算作一個輔助選項,有沒有加分效果,每個人感受應該都不太一樣。有時候工具再多,也代替不了基礎功夫啦——差不多就這意思。