先說結論

好,今天要來聊聊「開刀後飲食」這個大哉問。老實說,我自己家人也開過刀,那時候真的是手忙腳亂,網路上講法一堆,這個說要喝鱸魚湯,那個說不能吃醬油,都不知道該聽誰的。所以這次我來好好整理一下,從我找的資料跟一些專業建議,講講到底該怎麼吃。

一句話總結的話,我會說:「聽醫師和營養師的,然後根據自己身體的反應,從清淡流質的食物開始,循序漸進,並且把力氣花在補充足够的熱量跟優質蛋白質上。」就這麼簡單。其他的什麼神奇補品,先放一邊,基本功做好最重要。

跟別人不一樣的地方在哪?

動筆之前,我先去網路上晃了一圈,看看大家都在寫什麼。發現大部分文章都寫得很好,但有幾個點我覺得可以再講得更清楚一點。比如說,很多文章都列了一堆「該吃什麼、不該吃什麼」,但很少解釋「為什麼」,也比較少提到「分階段」的概念。 大家都知道術後要清淡飲食,但什麼時候可以不用那麼清淡? 又或者,腹部手術跟骨科手術的飲食會完全一樣嗎?其實是有差別的。

另外,很多資訊比較零散,像是「要補充維生素C」、「要補充鋅」,但很少把它們串起來,告訴你一個完整的恢復期飲食計畫應該長怎樣。所以我這篇文,會試著把重點放在建立一個「有順序、有道理」的飲食框架,而不是給你一堆零散的規則。

再來,我想特別提一下國外跟台灣觀念上的小差異。例如,歐美的指引(像ESPEN,歐洲臨床營養與代謝學會)非常強調「盡早恢復進食」(Early oral feeding),甚至術後幾小時就可以喝清流質。 他們認為長時間禁食反而對恢復不利。 這點跟台灣比較傳統、傾向「多禁食幾天觀察」的習慣有點不同。當然,這沒有絕對的對錯,還是要看手術類型和醫生判斷,但知道有這個趨勢,可以幫助我們跟醫療團隊有更好的溝通。

怎麼做:術後飲食的分階段計畫

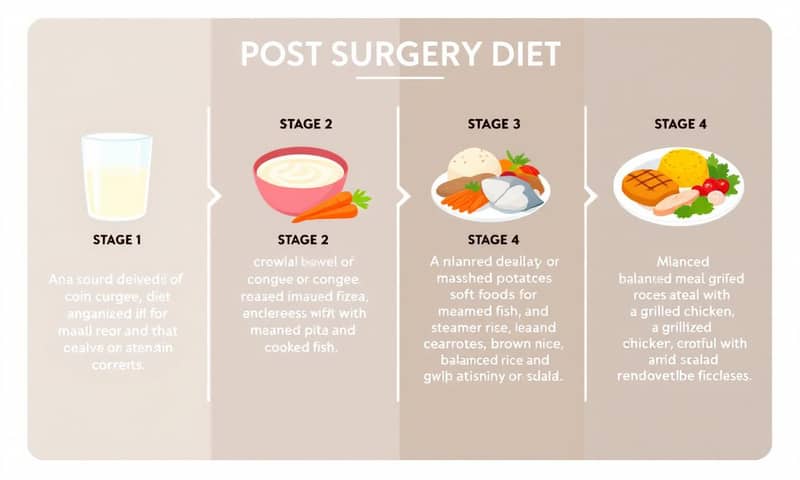

這部分是重點。手術後的腸胃功能需要時間恢復,不可能馬上就大魚大肉。所以,飲食安排必須像爬樓梯一樣,一階一階來。 通常可以分成四個主要階段,但要進到下一階之前,請務必確認自己沒有腹脹、腹痛、嘔吐等不舒服的狀況。

我把它整理成一個表格,這樣比較清楚。

| 階段 | 可以吃什麼 | 先不要碰 | 我自己是覺得(小提醒) |

|---|---|---|---|

| 第一階段:清流質飲食 (通常是術後第1-2天,排氣後) |

完全無渣的液體。像是米湯、過濾掉渣的果汁、運動飲料、清湯。 | 牛奶、豆漿、任何有渣或纖維的。 | 這個階段的目標不是營養,是「測試腸胃功能」跟「補充水分」。不要急著想補身體,能順利喝下、沒不舒服就是一百分了。 |

| 第二階段:全流質飲食 (清流質OK後,約術後第2-3天) |

不需要咀嚼的食物。例如豆漿、牛奶、濃湯、布丁、蒸蛋。 也可以開始加入一些商業營養品。 | 還是要避免固體食物跟粗纖維。 | 很多人會在這時候開始喝滴雞精、鱸魚精,可以的。但記得,這些是補充品,不能當作唯一來源。 一碗蒸蛋的蛋白質可能還比較多。 |

| 第三階段:軟質飲食 (腸胃穩定後,約術後第3-7天) |

牙齦就能壓碎的軟爛食物。稀飯、麵條、馬鈴薯泥、豆腐、煮得很爛的瓜類蔬菜、絞肉、魚肉。 | 粗纖維的蔬菜(竹筍、芹菜)、太硬的肉、油炸、辛辣食物。 | 這是真正開始補充營養的關鍵期。可以多花點心思在蛋白質的攝取上。魚肉真的不錯,因為纖維短,好消化。 |

| 第四階段:普通飲食 (恢復良好,接近出院) |

基本上恢復正常飲食,但還是以均衡、清淡為主。慢慢加入纖維質,例如蔬菜水果。 | 刺激性、太油膩、加工食品還是先少吃為妙。 | 雖然可以正常吃了,但「少量多餐」還是很棒的原則。一次吃太撐,對剛恢復的身體也是一種負擔。 |

實作指引:三大關鍵營養素,這樣補才對!

過了飲食分期那一關,接下來就是內容了。身體開刀就像房子大整修,需要各種材料來重建。其中最重要的三種材料,就是「熱量」、「蛋白質」和「幫助傷口癒合的微量營養素」。

熱量與蛋白質:地基要打穩

很多人術後急著吃補品,卻忽略了最基本的熱量。沒有足夠的熱量當燃料,身體會去分解更珍貴的蛋白質,這樣傷口怎麼長得好? 蛋白質更是關鍵中的關鍵,它是構成我們皮膚、肌肉、器官的主要原料。 手術後的蛋白質需求量會比平時高,大概每天每公斤體重需要1.2到1.5公克。 換算一下,一個60公斤的人,一天大概要吃到72到90克的蛋白質。

這是什麼概念?一顆蛋大約7克蛋白質,一盒200cc的豆漿也差不多7克,一塊手掌大的雞胸肉大概有40克。所以你看,要吃到足量其實不容易,這也是為什麼「少量多餐」和「選擇高營養密度食物」很重要的原因。

維生素C和鋅:修復的得力助手

如果說蛋白質是磚塊,那維生素C和鋅就像是水泥和工人。維生素C是合成膠原蛋白的必要元素,膠原蛋白是傷口癒合的結構主力。 術後可以多攝取芭樂、奇異果、甜椒等富含維生素C的水果。 國外的文獻建議,每天攝取100-300毫克維生素C有助於傷口恢復。 台灣的衛福部國民健康署則建議成人每日攝取100毫克,其實只要有吃到2份水果,基本上就足夠了。

鋅則是許多酵素的輔酶,參與蛋白質合成,也能增進免疫力。 缺鋅會讓傷口癒合變慢。 海鮮(特別是牡蠣)、紅肉、堅果、南瓜子都是很好的鋅來源。

常見錯誤與修正:這些東西真的都不能吃嗎?

這部分來聊聊那些傳說中的禁忌。家裡的長輩常常會有很多「不能吃」的清單,有些有道理,有些其實是迷思。

迷思一:喝魚湯就好,魚肉不重要?

這絕對是最大的誤會!鱸魚湯之所以被推崇,是因為魚肉富含優質蛋白質和膠質。 但是,這些營養素絕大部分都還是在「肉」裡面,湯裡面的含量非常有限。 所以,正確的吃法是連肉一起吃掉。如果病人真的吃不下,那喝湯也行,但千萬別以為光喝湯就夠營養了。

迷思二:開刀後不能吃醬油,傷口會變黑?

這個說法沒有科學根據。傷口癒合後的色素沉澱,主要是跟個人體質、發炎反應、還有沒有做好防曬有關,跟醬油裡的色素無關。醬油的色素是「食用色素」,吃到肚子裡消化代謝後,並不會直接跑到傷口去。所以,適量使用醬油調味是完全沒問題的。

迷思三:所有「發物」都不能吃?例如海鮮、香菇、鴨肉?

中醫觀念中的「發物」,是指容易誘發或加重皮膚瘡瘍腫毒的食物。但從現代營養學來看,這其實跟「過敏」比較有關係。如果你本來就對蝦子、螃蟹過敏,那當然要避開。 但如果你本來就不會過敏,那麼在確保食材新鮮、完全煮熟的前提下,適量攝取是沒問題的。 事實上,很多海鮮(如魚、牡蠣)反而是富含蛋白質和鋅的優質營養來源。

總結一下,開刀後的飲食照顧,真的不用想得太複雜。回歸到最基本的原則:聽從專業建議,確保衛生安全,循序漸進恢復飲食,然後把力氣花在攝取足夠的熱量和優質蛋白質上。希望這篇整理能幫助到正在為術後飲食煩惱的你。

對了,想問問大家,你或你的家人開刀後,有沒有吃過什麼你覺得特別有效、或是踩過什麼雷的食物?在下面留言分享你的經驗吧!這對其他人來說會是很有價值的參考。