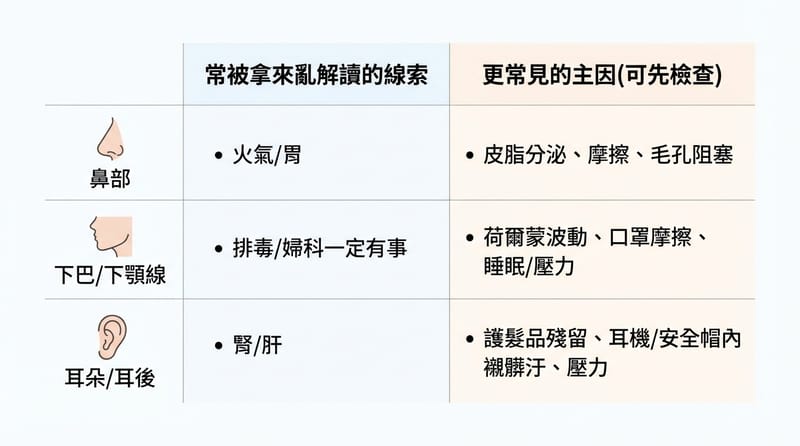

痘痘「長哪裡」頂多給你線索,不能拿來當器官健檢報告;中醫的痘痘位置圖講臟腑,西醫皮膚科更看重皮脂分泌、荷爾蒙波動與毛孔阻塞(如下巴痘常跟荷爾蒙相關),鼻子多是皮脂旺,耳朵則常見外部刺激。把「痘痘位置」當輔助觀察可以,但別拿它下結論。

- 鼻子:先想到「油、悶、清潔習慣」,而不是什麼神秘內臟警訊。

- 下巴:週期性、反覆、偏深的,常跟荷爾蒙波動綁一起跑。

- 耳朵/耳後:耳機、安全帽、髮品殘留、摩擦壓迫,超常見。

- 與其背臟腑對照表,不如先學會分「粉刺 vs 發炎痘」。真的。

- 這是健康議題(YMYL):嚴重、反覆、留疤那種,最後還是要給皮膚科看比較安全。

先把話說死:痘痘位置圖「可以看」,但不要拿來當診斷

痘痘位置圖源自中醫臟腑反射的想像,而現代西醫普遍認為「位置對器官」缺乏足夠科學證據;臨床上更常用的框架是青春痘成因:皮脂分泌增加、毛孔角化堵塞、痤瘡桿菌與發炎反應,再加上荷爾蒙失調與生活刺激。

我講白一點:「你鼻子長痘=胃不好」這種話,聽起來很有戲劇張力,但它常常害人繞遠路。

我以前也超愛看那種對照表,因為它很像考前猜題:額頭=心火?臉頰=肝?下巴=婦科?看了會有一種「啊我終於懂了」的快感。

但後來跟幾個皮膚科醫師聊過(就是那種門診忙到快翻臉,還願意多講兩句的那種),他們比較在意的是:你這顆是粉刺?丘疹?膿皰?囊腫?會不會留疤?

位置?可以記。

不要迷信。真的不要。

把「位置」當線索,把「型態」當主因,把「時間規律」當關鍵,這樣你才不會一直用錯方法。

鼻子長痘:多半不是你「哪個器官壞了」,是你太會出油又太會悶

鼻子屬於皮脂腺密集區,鼻子痘最常見的成因是皮脂分泌旺、角質堆積造成毛孔堵塞,再加上摩擦與悶熱(口罩、流汗、手摸)把發炎推上去。

鼻子這區很煩:你以為你在清潔,其實你在「越洗越油」。

我看過最典型的循環是這樣:中午油到發亮 → 用很強的洗面乳洗到乾到緊 → 晚上開始出更兇 → 粉刺更塞 → 一兩顆變紅腫。

然後你就會想擠。

拜託先不要。

在台灣的現實場景:夏天濕熱、機車族戴安全帽+口罩,鼻樑、鼻翼那個摩擦點超容易爆。再加上你如果有擦防曬、粉底,卸妝不乾淨(或卸太兇),鼻子就會用痘痘跟你吵架。

我那時候怎麼處理的(偏保守):我把「洗到吱吱叫」這件事戒掉,改成溫和洗、保濕不要省,然後只在紅腫那顆用局部的痘痘藥。

對了,講到痘痘藥我突然想到,有些人會一直用酸把鼻子刷到發亮,結果變成又乾又敏感,最後紅一圈,看起來像過敏不是痘痘。

很尷尬。

下巴長痘:週期性反覆的,荷爾蒙波動常常是主角

下巴與下顎線的痘痘若呈現週期性、深層、反覆同區出現,常與荷爾蒙波動相關(特別是月經週期前後),同時也可能被壓力、睡眠不足、口罩摩擦與高糖飲食放大。

下巴痘的特徵:它很會記仇。你以為消了,過幾天同一個點又腫回來。

我自己比較怕那種「摸起來痛、硬硬的、好像埋在裡面」的,因為它比較容易拖很久,還可能留色素沉著。

在地化一下:台灣很多人工作型態就是晚睡、外食、手搖飲,然後口罩一戴一整天。你不用多做什麼,光是「悶」跟「累」就夠下巴發飆。

我有陣子以為是我吃辣。

結果不是。

是我連續熬夜加班、又一直摸下巴思考(對,我就是那種會托腮的人)。

進階指標(別只看顆數):我會看「發炎比例」跟「復發週期」。同樣長 5 顆,如果 4 顆都紅腫痛,那比 10 顆小粉刺更需要認真處理。

這裡要特別提醒:如果你是女性、下巴痘明顯跟生理期綁定,或伴隨月經不規則、多毛、體重變化,這就不只是保養品問題了;通常要皮膚科或婦產科一起評估比較踏實(例如排除多囊性卵巢症候群等可能性)。我不替你下診斷,但路徑要走對。

耳朵長痘(耳廓、耳後、耳垂):很多時候是「外部刺激」在搞你

耳朵長痘最常見不是臟腑問題,而是外部因素:髮品或洗潤髮殘留、耳機或安全帽內襯不潔、摩擦壓迫、流汗悶住,以及手去摸或挖造成的微小破皮發炎。

耳朵痘真的很生活:你想想看,耳機塞一天、下雨天安全帽又悶、頭髮噴定型或護髮油,最後那些東西就卡在耳後那條縫。

而且耳朵的皮薄,發炎起來會更痛。

超煩。

我看過最有效的改變是什麼:不是換什麼神仙精華,是把耳機、帽襯、枕套、髮品沖洗這些「接觸面」顧好。

對了,講到枕套我又想到,很多人以為只有臉要顧,結果每天臉貼著枕頭、耳朵也貼著枕頭。

你枕套多久沒換?

一個小陷阱:耳朵附近也可能是毛囊炎、甚至是比較深的感染,若你出現紅腫熱痛很明顯、流膿、或合併發燒,那就不要硬撐,去看醫師比較安全。

比「位置」更有用:先分清你到底是哪一型痘(粉刺 vs 發炎)

比起痘痘位置,辨識痘痘型態更能決定護理策略:非發炎的白頭/黑頭粉刺偏向角質與毛孔堵塞;發炎性的紅腫痘、膿皰、囊腫則更牽涉到細菌與免疫發炎反應,處理方式與就醫門檻也不同。

粉刺型:摸起來一粒一粒,不一定痛,常常一片。

發炎型:紅、腫、痛,甚至會有膿頭或硬塊。

我以前最大的錯,就是把兩種混在一起打。

粉刺我用很兇的消炎藥,沒用。

發炎痘我狂去角質,直接更慘。

台灣常見的「加劇因素」清單(你對一下就好):

- 機車通勤:安全帽+口罩摩擦,汗跟油混在一起。

- 濕熱氣候:保養品更容易「悶」。

- 外食:高糖、高油、乳製品攝取(有些人真的會受影響)。

- 工作壓力:睡眠破碎,皮膚修復像被拔插頭。

- 習慣性摸臉:托腮、捏鼻翼、挖耳朵。

工具/資源(講實的):在台灣,如果你想確認「哪些外用藥是有效成分」、或藥品資訊,通常會去查衛福部相關的藥品資訊系統(名稱與查詢入口我這裡不硬寫,避免寫錯;但你用「衛福部 藥品 查詢」一定找得到官方系統)。

你看,這種查法比看臟腑對照表更實在。

快問快答:3 個最常見迷思,直接拆掉(別再被它耗時間)

痘痘位置的討論最容易卡在迷思,這三個我真的看太多次了。

迷思1:鼻子長痘=胃不好/火氣大?

多數時候更像是鼻子皮脂分泌旺+悶熱摩擦+清潔與保養節奏失衡。你要把「吃炸雞」跟「鼻翼爆痘」連成一條線也不是不行,但那條線通常很鬆,別拿它當唯一答案。

迷思2:下巴痘就是排毒,忍一忍就過了?

下巴痘若是荷爾蒙波動帶頭,它會「每個月都來簽到」。忍不是策略,最多叫拖延。反覆、深層、會留疤的,皮膚科的介入常常比你在那邊熬更省事。

迷思3:耳朵痘一定是身體哪裡出問題(腎、肝、隨便)?

耳朵痘最常見是外部接觸刺激:耳機不乾淨、髮品殘留、安全帽內襯、枕套、摩擦壓迫。先把這些「接觸面」整理掉,常常就差很多。很現實。

位置不是宿命,接觸面跟週期才是你要盯的那條線。

我比較想講的那件事:焦慮決策者最容易踩的坑,是把「內容」當「真相」

痘痘位置圖之所以紅,是因為它把複雜問題講成一張圖,超好分享、超像答案。

你丟進群組,大家就會開始對號入座。

氣氛很好。

但你真的回頭看現場:同樣是下巴痘,有人是荷爾蒙,有人是口罩摩擦,有人是卸妝沒卸乾淨,有人是壓力大到睡眠崩壞。你用同一張圖去「解釋所有人」,最後就會變成:每個人都覺得自己中了。

講到這個我有點火:很多保養品牌也愛借題發揮,包裝成「你是哪個器官失衡」然後推你買一套「調理」。

你不是不能買。

你要知道你在買什麼。

我自己比較信的順序:先排外部刺激(摩擦、髒、悶)、再看作息與壓力、再看是否跟荷爾蒙週期一致、最後才談「體質」那種比較抽象的東西。中醫的辨證論治是整體看人,不是拿一張臉圖硬套,這點反而常被忽略。

很矛盾對吧。

但就這樣。

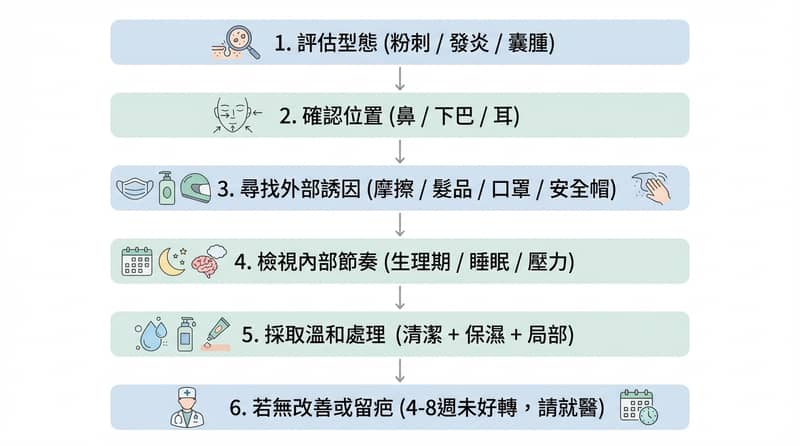

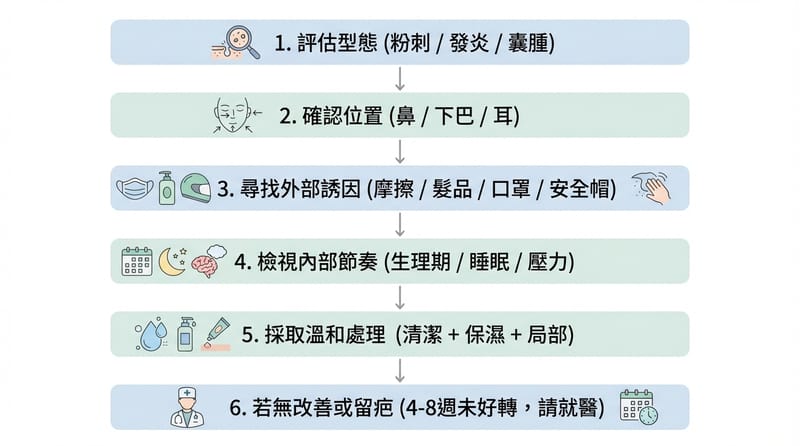

結尾前的那張圖:你其實需要的是一個「不走冤枉路」的收尾清單

如果你卡在「到底要不要信痘痘位置」這題,我會把它變成一個更可操作的檢核:你現在是在處理線索,還是在處理主因。

最後我想問你幾個很實際的問題(我在意這個):

- 你最近最常爆的是鼻子、下巴,還是耳朵?還是其實是下顎線那圈?

- 它是「一片小粉刺」比較多,還是「少數幾顆但很痛」?

- 有沒有明顯週期(例如每次生理期前、每次連續熬夜後、每次戴某副耳機後)?

- 你最常接觸那區的東西是什麼:口罩、安全帽、耳機、髮品、枕套?

你把這四題答完,通常就比看十張痘痘位置圖更接近答案了。嗯…大概是這樣。