你是不是也覺得,身體老是有些小毛病?

嗯...今天想來聊個比較深一點的話題。不知道你是不是跟我一樣,有時候會覺得身體這裡卡那裡卡的。可能不是什麼大病,但就是...嗯,不太對勁。可能是長年跟著你的皮膚問題,或是那種吃飽飯就脹氣、說不出的不舒服。

然後你去看醫生,醫生也很好,開了藥,但好像就是治標不治本。問題一直都在。我自己是覺得,我們常常把這些問題分開看:皮膚是皮膚科的事,腸胃是腸胃科的事。但如果,這些問題的根源其實是同一個呢?

最近讀到一位英國營養師 Maria Cross 的故事,說真的,我很有感。她的人生,根本就是這個問題的縮影。她花了半輩子時間,才終於搞懂自己身體的「使用說明書」。

重點一句話

很多健康問題,從皮膚、情緒到大腦功能,源頭可能都藏在你的腸道裡;而搞懂吃什麼,比你想像的還要關鍵。

從一個對食物無感的女孩,到解開自己身體謎團的專家

老實說,Maria Cross 年輕的時候,根本不在乎吃什麼。她對食物或健康一點興趣都沒有。這點蠻有趣的,很難想像一個專業營養師的起點是這樣。

她年輕時甚至跑去義大利住了幾年,也是在那裡,她才第一次發現「好好做飯、好好吃飯」的快樂。但真正的轉捩點,是她回到英國之後。從小時候開始,她就一直有很嚴重的腸道問題,就是那種無止盡的脹氣跟疼痛,但醫生們也...嗯,也束手無策。

接著,快二十歲的時候,她的皮膚也開始大爆炸,長滿痘痘跟會癢的疹子。當時,她跟我們大多數人一樣,覺得腸胃跟皮膚是兩回事。但最讓她現在回想起來覺得震驚的是,她當年諮詢了那麼多專科醫生,竟然沒有一個人把這兩件事連結在一起。

這真的...蠻值得思考的。我們的醫療系統是不是太過分科,反而忽略了人是一個完整的系統?

直到她自己開始鑽研營養學,才像偵探一樣,把這些線索一點一點拼湊起來。她發現,啊,原來這一切都是有關連的。從那之後,她才真正開始了療癒自己的過程。

她說,自己現在雖然很健康,但從來不會把這一切視為理所當然。因為她知道,健康是多麽脆弱。而且她也清楚,腸道永遠是她身體的「弱點」,所以必須時時刻刻小心翼翼地照顧它。這段經歷,讓她深刻體會到:腸道,真的是整體健康的中心。

所以,營養師到底在「做」什麼?

這就很有趣了。Maria 說,她其實不太喜歡「營養治療師 (nutritional therapist)」這個稱號。聽起來有點像舍監,好像工作內容就是要把你所有吃的樂趣都剝奪掉。

她覺得自己更像一個「嚮導」。工作不是開一堆禁令,而是引導人們做出對的選擇,提供動機和資訊,讓你自己找到方向。畢竟,在 1990 年代網路還不發達的時候,她的工作相對單純。她只要解釋血糖是什麼、腸道菌群很重要、必需脂肪酸是什麼...對大多數人來說,這些都是全新的知識。

但現在不一樣了。我們每天被各種健康資訊轟炸,很多人都懂一些基本概念。所以現在來找她的,通常都是更複雜的問題。我自己是覺得,這也反映了我們這個時代的挑戰:資訊太多,反而不知道該信誰。你懂血糖,但你懂你的血糖嗎?你聽過腸腦軸線,但你知道它在你身上的運作模式嗎?

所以,她現在的工作更像是協助人們釐清這些複雜的狀況。我整理了一下她的核心理念,大概可以跟傳統思維做個對比:

| 思考維度 | 傳統的「頭痛醫頭」思維 | Maria Cross 的「整體嚮導」思維 |

|---|---|---|

| 問題看法 | 皮膚有事就擦藥,肚子不爽就吃胃藥。每個器官都分開處理。 | 把身體看成一個系統。皮膚、腸道、大腦都連在一起。源頭可能都在腸道。 |

| 飲食角色 | 算卡路里、低油低鹽。飲食是為了「控制體重」或「符合指標」。有點像在做數學題。 | 食物是「資訊」,是燃料。吃對東西是為了讓整個身體系統順暢運作,不只是為了瘦。 |

| 執行方式 | 給你一張清單:「這個不能吃,那個要少吃。」充滿了禁令,感覺很痛苦。 | 引導你「為什麼」要這樣選,幫你找到適合自己的方式。重點是建立新習慣,而不是剝奪樂趣。 |

| 對「健康」的定義 | 健檢報告上沒有紅字。 | 不只是沒生病,而是感覺有活力、思緒清晰、情緒穩定。是一種整體的幸福感。 |

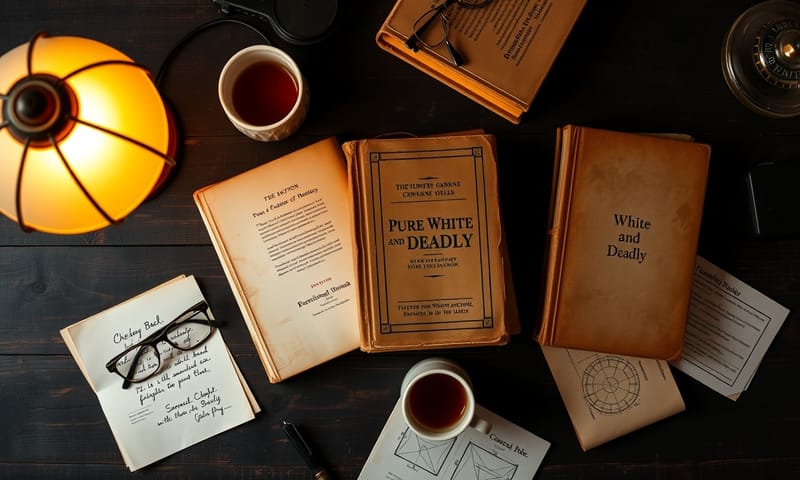

三本改變她一生的書,也是我們思考的起點

一個人的思想體系,通常可以從他讀的書看出端倪。Maria 提了三本對她影響深遠的書,我覺得這三本書串起來,剛好就是一套完整的思考邏輯,真的很酷。

第一本書:揭開糖業黑幕的《Pure White and Deadly》

這本書是 John Yudkin 教授在 1972 年寫的。對,你沒看錯,早在快五十年前,就有人大聲疾呼糖的危害。當時的主流觀念是,糖是好東西,給你能量,不吃你會倒下。Yudkin 教授是當時少數的異端,他直接點出糖跟很多疾病的關聯,結果呢?他的學術生涯幾乎被整個糖業給毀了。

這本書給 Maria 兩個震撼:第一,她知道了糖的危險性。第二,她理解到食品工業為了保護自己的產品,可以不擇手段到什麼程度。這真的...超現實。對了順便分享,這也讓我想到現在我們看到的很多研究,背後是不是也有類似的利益糾葛?這點在看美國 FDA 的營養指南跟台灣衛福部國健署的建議時,有時也能看到一些有趣的差異,特別是在每日糖分建議量的歷史演變上,可以看出一些產業遊說的痕跡。

第二本書:從演化角度看飲食的《Nutrition and Evolution》

這本書把她的視野拉到了另一個層次:演化。其實道理很簡單,我們不是昨天才被創造出來的。地球上所有野生動物,都有一套跟著牠們演化了數十萬、數百萬年的「物種特定飲食」。獅子吃肉,牛吃草,天經地義。

那我們人類呢?雖然我們現在過著文明生活,開車上班、滑手機,但我們的基因、我們的生物構造,跟幾萬年前在草原上打獵採集的祖先,基本上沒什麼兩樣。我們的飲食需求,並不會因為我們發明了外送 App 就跟著改變。

這個觀念,也成了她後來寫《How to Feed Your Brain》這本書的基石。人類的大腦在舊石器時代快速增長,當時驅動大腦發展的那些營養素,到今天,依然是大腦要高效運作所需要的東西。

第三本書:讚頌「真食物」的《British Food》

這本書在講英國千年的飲食歷史。我們常聽到一句話:「不要吃你阿嬤認不出來的東西。」這本書就在描述,在食品工業還沒佔領世界之前,人們是怎麼吃的。

以前,家家戶戶可能都養一頭豬、有一小塊菜園。河裡有滿滿的鮭魚和鱒魚。食物,理所當然是本地生產、當季盛產的。根本沒有什麼奇亞籽、藜麥這種「超級食物」非吃不可的說法。

Maria 很喜歡這本書,因為它讚頌的是「真正的、天然的食物」。這點跟我們在台灣的傳統飲食智慧其實不謀而合。你想想,阿嬤做的菜脯、福菜、醬瓜,不就是最天然的發酵食品嗎?只是我們現在的生活,被太多加工食品、化學添加物給淹沒了。

我們能從她的故事學到什麼?

所以,從 Maria 的經歷和她推崇的理念,我們可以得到一些很實用的啟發,不只是飲食,甚至是如何面對健康問題。

1. 停止分化你的症狀,學會「串連思考」

下次你皮膚又出問題,或是又感到莫名的疲勞、焦慮時,試著不要只把它當成一個獨立事件。問問自己:我最近吃了什麼?我的腸胃感覺如何?睡眠品質好嗎?試著當自己的偵探,記錄下來,你可能會發現一些意想不到的模式。

2. 重新審視你飲食中的「紅肉」與「膽固醇」

這點可能有點顛覆三觀。Maria 寫過一系列「營養學異端」的文章,其中就提到,我們可能根本沒有吃足夠的紅肉。人類就是靠紅肉演化過來的,它是地球上最營養的食物之一。因為害怕飽和脂肪和膽固醇,我們現在吃的雞肉比以前多得多,但紅肉的攝取量卻是史上新低。

她甚至提到一個被稱為「膽固醇悖論 (cholesterol paradox)」的現象:很多研究都發現,膽固醇水平較高的人,反而活得更久。當然,這不是叫你天天去吃吃到飽燒肉,而是提醒我們,官方給的建議,有時候跟最新的研究、甚至跟演化的邏輯是相悖的。我們需要重新思考這些被污名化的食物。

3. 警惕「可以逆轉的」失智前兆

這是我覺得最重要的一點。Maria 花很多時間研究認知功能退化。她強調,雖然失智症一旦發生就沒有特效藥,但在失智症之前,有一個叫做「輕度認知障礙 (Mild Cognitive Impairment, MCI)」的階段。

在這個階段,記憶力的衰退是有機會被阻止,甚至逆轉的——如果原因是出在飲食上。但問題是,這個觀念並不普及。太多人把年紀大、記性變差當成理所當然,錯過了可以介入的黃金時期。這真的很可惜。她認為,像是高半胱胺酸(High homocysteine)就是一個中風的主要風險因子,但這明明是可以透過營養來管理的,卻很少人知道。

寫在最後...

老實說,Maria Cross 的故事給我的啟發,不只是那些營養學知識。更重要的是一種態度。

她讓我們看到,健康不是一張張冰冷的檢驗報告,也不是一條條嚴苛的飲食禁令。它更像是一趟漫長的探索旅程,需要我們不斷地學習、感受自己的身體,然後勇敢地質疑那些看似天經地義的「常識」。

她也提醒我們,追求健康不是要把吃飯的樂趣全部拿掉。剛好相反,當你開始吃「對的」食物,那些真正的、天然的、滋養你身體的食物,你會發現一種前所未有的活力與平靜。那種喜悅,遠比吃下一塊精緻蛋糕要來得更深刻、更持久。

我想,這就是她想傳達的,身為一個「嚮導」的真正意義吧。

換你聊聊

看完 Maria 的故事和觀點,你覺得自己目前的飲食習慣中,最大的「敵人」或最需要調整的是什麼?是戒不掉的甜食、太多的加工食品,還是其他東西?在下面留言分享一下你的想法吧!