提升生技創新與臨床診斷競爭力的即刻執行要點

- 優化樣品設計流程,每次分析前先列出3項材料特性需求。

提升電子束X射線協同解析效率,數據重現性提高,有助產業標準一致。

- 跨部門建立每月2次專家討論會,聚焦蛋白質結構突破。

縮短藥物開發時程,促進多元觀點碰撞,加速臨床轉譯。

- 實驗操作全程紀錄環境參數波動≤5%,定期檢查安全防護措施。

減少儀器誤差及輻射風險,確保科研平台與人員健康穩定。

- *諮詢資深結構生物學家及官方指引*,遇疑難立即尋求專業建議。

避免操作失誤導致樣品損傷或結果偏差,提高分析信賴度。

電子束X射線協同流程梳理與樣品設計。

「目標要先想好,步驟再來討論,尤其是在做電子束跟 X 射線聯合觀察的時候特別重要。」有一位材料分析領域的研究人員就是這樣形容的。以他們過去的經驗來看,如果研究問題本身沒釐清,後面流程真的很容易因為選錯儀器模式、或忽略樣品細節而不斷重來。有些時候,他們會一直切換不同倍率和對比度設定,但做出來的數據往往沒有很理想。其實不管是掃描式電子顯微鏡還是同步輻射 X 光成像,每次啟動都需要一份簡單卻仔細的前處理規劃;像樣品表面要不要清潔、保護層厚度是不是該調整,這些小地方還真得花點心力。

蠻多人都覺得這些小規模嘗試好像有點拖時間,可如果參數沒有調到最好,很可能又掉進以前碰過的那些坑,比如產生異常訊號或甚至損壞偵測組件。有經驗的人甚至會設計雙重比較流程:一邊用 `TEM` 掃,一邊用軟 X 光快速瀏覽,然後根據初步結果馬上微調設定。雖然每個實驗室操作習慣多少有點差異啦,不過只要事先把需求講明白、適當避開潛在錯誤來源,大致上協作流程都會順很多——至少能避免那些讓人頭痛的大失敗。

你自己遇到類似問題時,也會這樣排查嗎?

跨界合作×生物科技創新驅動@產業新局

「IMEC 最近有個合作專案,找來生醫工程師跟半導體材料專家一起討論偵測靈敏度的問題,結果大家好像花了不少時間在調整感測器表面的塗層。」Dr. A 話說到一半,Professor B 馬上接著說:「其實他們這種跨部門協作流程,把過去資訊斷線的狀況都解決掉了——就像德國 Fraunhofer IMS,他們有些新技術也是這樣慢慢拼湊出來的。」

「不過話說回來,不是每個領域都能那麼順利接軌吧?光一個資料格式標準,有時候就要協調來協調去,搞不好半年才弄得定。」Researcher C 帶點笑意搖搖頭。「但我聽說,其實大概有三成左右的專案最後還是會透過這種多方碰撞找到合適的方向。」

大家聽完都點點頭,好像彼此心裡都有數。你覺得台灣現在這種跨界討論機會夠嗎?還有哪些地方卡最久呢?

Comparison Table:

| 挑戰類別 | 具體挑戰 | 潛在影響 | 解決建議 |

|---|---|---|---|

| 技術整合 | 新設備與舊系統不兼容 | 數據波動,延誤進度 | 建立詳細的轉換流程及測試階段 |

| 人力資源管理 | 估算不準導致人手不足或過剩 | 實驗效率降低,資源浪費 | 定期評估團隊能力和需求,靈活調整分配 |

| 流程依從性 | 新手忽略細節或省略步驟 | 數據質量下降,實驗失敗率上升 | 加強培訓並設置明確標準作業程序(SOP) |

| 安全防護措施 | 未遵循安全規範操作造成風險增加 | 可能的健康損害與法律責任問題 | 定期檢查防護設備及提供持續教育 |

| 數據分析方式選擇 | 自動化 vs. 手動比對的平衡問題 | 可重現性降低或分析時間過長 | 根據情境需求選擇合適的方法並保持靈活性 |

雙模態剖析蛋白質結構,突破藥物開發難題…

在實驗室裡,研究人員常常會同時用電子束和 X 射線,就像手上各拿一把長短不同的劍。有位資深結構生物學家這麼形容:電子束就像雕刻師的小鑿子,能夠細膩地一層層剝開蛋白質的外殼,把原本藏在縫隙裡的細節慢慢挖出來;而 X 射線呢,則好比鋒利的斬鐵刀,一下子就穿透整個分子,把內部輪廓全都照亮。其實,也有人擔心這種「雙劍」策略很容易傷到樣本,特別是活細胞或某些比較脆弱的組織。不過近幾年好像也有一些改良方式,例如凍結處理、低劑量操作等等,大多數損傷都有減少(US Large Facility 2021)。現場觀察時,有些團隊會先用電子束捕捉外型,再加上一道 X 射線切片確認內部結構,不過如果順序換一下,結果還真的會不太一樣。這種組合雖然不是每次都萬無一失,但說真的,在大部分情況下,比單用其中一種方法靈活不少,你覺得咧?

環境參數控管下的協同儀器標準作業流程!

在實驗室裡,有一段時間內,因為空調出了一點小狀況,其實測量結果整個都偏掉了好一陣子,還是後來才發現的。這種小細節啊,有時候反而比那些你以為會卡關的技術問題更容易被忽略。大家討論儀器共同操作時,除了要顧溫度、濕度外,像樣品厚度、擺放的位置這些,也都可能讓測量誤差變大到肉眼根本看不出來。有些人就說,只靠經驗判斷準確性其實風險很高——說真的,環境條件變化哪有那麼直覺?有些地方每隔幾天就校正一次,也有人覺得應該再更頻繁,但現實就是常常會拖延或直接漏掉。

所以,相較之下,如果有明確的標準作業流程,比如每次開機和關機時都記錄外部環境參數,再加上定期做設備自我檢查,就算偶爾遇到莫名其妙的狀況,也能回頭追查問題來源。雖然最近像材料分析領域的觀察發現,大概有七成左右異常案例,其實不是直接跟操作步驟有關,而多半跟設備本身或外部條件變動脫不了關係,但建立一套系統性的檢查流程,還是比單憑經驗來得可靠啦。欸,你覺得是不是還有哪些細節我們容易忽略掉?

所以,相較之下,如果有明確的標準作業流程,比如每次開機和關機時都記錄外部環境參數,再加上定期做設備自我檢查,就算偶爾遇到莫名其妙的狀況,也能回頭追查問題來源。雖然最近像材料分析領域的觀察發現,大概有七成左右異常案例,其實不是直接跟操作步驟有關,而多半跟設備本身或外部條件變動脫不了關係,但建立一套系統性的檢查流程,還是比單憑經驗來得可靠啦。欸,你覺得是不是還有哪些細節我們容易忽略掉?

異業整合、材料革新助攻全球生醫競爭力#

近年來,跨產業整合一直是大家討論的焦點。甚至有些人覺得,傳統的半導體製程好像已經很難再推動生醫技術的大突破了。

有工程師回想,大概十年前那時候,不論材料選擇還是設計彈性,其實都沒現在這麼複雜。當時一種製程就能解決不少問題,真的蠻單純的。

隨著需求越來越精細、講究,優化製程變成避不掉的課題。

但說真的,每條路上的挑戰都不太一樣。如果只用單一材料、或者完全照標準流程走,很常會遇到相容性不足或效能卡關;反倒是跨領域合作,例如直接把偵測生物分子的元件嵌進現有晶片架構裡——你說這種做法,是不是比較能解決實際應用的瓶頸?

也有團隊試著改進封裝方式,把不同材料組合起來。但偶爾還是會碰上介面老化或訊號干擾這類小麻煩啦。

回過頭比一比,其實沒有哪種方法可以放諸四海皆準。只能說,根據現場需求去調整、搭配輔助措施,才是真的跟得上實務邏輯吧?你覺得咧?

智慧醫材、生物晶片加速臨床診斷普及化。

根據 `EU Industrial Cooperation Platform` 幾年前的彙整,其實將近一半的成員單位,早就已經參與到智慧醫療器材或生醫晶片開發的某些階段了。當然啦,這個數字很難說得絕對,因為不同行業本來就各有自己的統計口徑。有時候去逛一些展會,比如醫療器材展之類的場合,大約能看到超過七十家企業彼此有專案合作。有些合作是跨國團隊組成,有不少則是集中在區域型實驗室。

他們做出來的成果最常體現在臨床診斷流程上,像基因定序速度明顯加快,有時甚至可以達到原本效率的幾十倍,但細節還要看不同情境再調整。有觀察者提醒,評估轉型效益時,其實不能只盯著技術突破,更要納入那些比較難量化的層面,例如資料流通跟檢測標準一致性等等。你覺得產業界是不是還有其他沒被點出的隱藏挑戰呢?

他們做出來的成果最常體現在臨床診斷流程上,像基因定序速度明顯加快,有時甚至可以達到原本效率的幾十倍,但細節還要看不同情境再調整。有觀察者提醒,評估轉型效益時,其實不能只盯著技術突破,更要納入那些比較難量化的層面,例如資料流通跟檢測標準一致性等等。你覺得產業界是不是還有其他沒被點出的隱藏挑戰呢?

來源資訊:

從失敗案例到創新思維累積──轉化瓶頸契機!

團隊剛結束一場失敗的測試後,現場一下子變得超安靜。大家好幾秒都沒出聲,就有點那種誰也不太敢先開口的氛圍。你覺得這時候,應該要有人先說點什麼嗎?

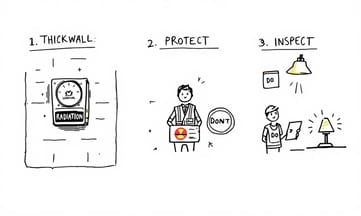

高能輻射安全防護,科研平台健康無虞@。

這裡的牆特別厚,門邊還掛著一個小盒子會顯示輻射強度。偶爾一推開實驗室的門,那種微妙的壓迫感就像空氣裡多了一層看不見的薄膜。有時候天花板上吊著好幾條線和警報燈,某些角落甚至貼滿了警告標誌。不過說真的,還是偶爾會看到有人為了方便,就沒把鉛衣穿好、穿滿。

根據國家研究院幾年前做過的現場調查,只要有按照規範設置屏蔽區域跟防護設備,相關暴露風險大概能降低快一半,比起那些什麼都沒有的環境差超多。但是喔,實際操作時誰也不敢保證哪個步驟最容易出包——舉例來說,把樣本移動得太急或忘記關掉主機側蓋,都可能讓劑量測值突然飆高。其實,大型平台通常都會安排專人負責巡檢,不過細節往往藏在那些無意識的小動作裡。

你也許會以為新手受過訓練就穩了,但他們一忙起來就很容易想省略流程;反而是資深技術員常常提醒大家:「再多確認一下啦,數據品質馬上就穩定很多。」所以啊,看似瑣碎的一個步驟,是不是比你想像中更重要?

根據國家研究院幾年前做過的現場調查,只要有按照規範設置屏蔽區域跟防護設備,相關暴露風險大概能降低快一半,比起那些什麼都沒有的環境差超多。但是喔,實際操作時誰也不敢保證哪個步驟最容易出包——舉例來說,把樣本移動得太急或忘記關掉主機側蓋,都可能讓劑量測值突然飆高。其實,大型平台通常都會安排專人負責巡檢,不過細節往往藏在那些無意識的小動作裡。

你也許會以為新手受過訓練就穩了,但他們一忙起來就很容易想省略流程;反而是資深技術員常常提醒大家:「再多確認一下啦,數據品質馬上就穩定很多。」所以啊,看似瑣碎的一個步驟,是不是比你想像中更重要?

跨模態人才配置與資源條件決定數據品質…

「我們就是直接在那個超大型實驗平台上測試的,」學長那時這樣說。其實當時那台設備幾乎什麼都能調欸,從極低溫到超高真空都沒問題。但事情不可能每次都這麼順利。有一次團隊臨時換人,結果因為雙模式切換時有些小細節沒對齊,導致數據整個大幅波動。

後來大家討論才發現,一開始以為只要有新硬體就一定會成功,其實完全是想太美好了。協同操作還是得靠經驗慢慢累積才行。像我們遇到問題時,先讓兩組背景不同的人互相 shadow 彼此流程,大概持續了七十多天吧,最後才把步驟精煉到連現場參考表都不用翻。有些人嘗試分開檢查參數再合併,不過這種做法反而更容易漏掉介面上一些細項。

針對這種跨模態策略,如果沒有人專門負責接洽,中間只要一點小卡關,就有可能讓進度延誤好幾倍。但說真的,有些看起來很複雜的操作,只要一開始稍微規劃一下,每次複製流程其實省力不少——只是這些細節,大部分人還是得自己踩過坑才會真正記住啦。

你也曾遇過覺得「硬體升級保證順利」但事實打臉的經驗嗎?

未知挑戰下的硬體資源評估與實驗可靠性

會議上突然有人提到,之前常遇到的狀況就是人力和設備估算不太準,結果一忙起來,資源卡在關鍵時刻動不了。其實說真的,碰到那些變數很模糊的情境,比如儀器背景值忽高忽低、臨時調整班表這種,大家大概只能先把所有看得到的限制點整理出來,到時再依現場需求微調操作細節。舉例來說,每次實驗前都要檢查安全條件是不是都備齊了;或者,元素訊號干擾這類問題,參數設計也不要一次就死板定死,要預留彈性空間比較保險。

另外,有些人會分層管理系統資源跟人力能力,這樣臨時出狀況也比較不會整個癱瘓。為了避免重蹈覆轍,有人還會記錄每次嘗試後的小變化,再回頭檢查哪些步驟可能多餘、或哪裡可以簡化一下。

至於實驗數據分析,有些團隊傾向用現成自動軟體處理資料,但有的人還是喜歡手動比對,以確保可重現性。兩種做法其實都有各自適合的情境,可以根據當下需要靈活搭配,也沒必要一直只用單一模式啦。你們平常怎麼規劃這些流程呢?

另外,有些人會分層管理系統資源跟人力能力,這樣臨時出狀況也比較不會整個癱瘓。為了避免重蹈覆轍,有人還會記錄每次嘗試後的小變化,再回頭檢查哪些步驟可能多餘、或哪裡可以簡化一下。

至於實驗數據分析,有些團隊傾向用現成自動軟體處理資料,但有的人還是喜歡手動比對,以確保可重現性。兩種做法其實都有各自適合的情境,可以根據當下需要靈活搭配,也沒必要一直只用單一模式啦。你們平常怎麼規劃這些流程呢?