嗯...關於退化性膝關節炎,中醫的看法,好像跟西醫不太一樣。不是只看膝蓋本身,更像是看整個身體的系統問題。 記錄一下。

一句話結論

簡單說,中醫看膝蓋痛,特別是退化,是「肝腎虧虛」跟「氣血不通」的結果。 處理上不只是止痛,而是調整體質,讓身體自己修復。

膝蓋外側痛,不只是膝蓋?

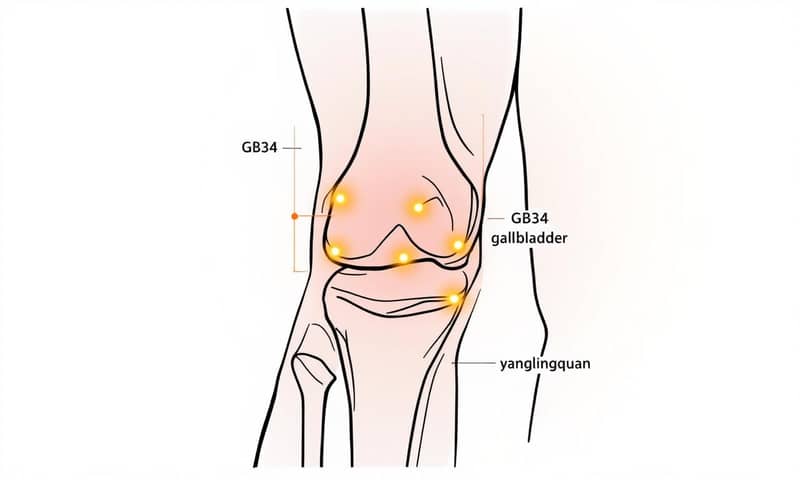

這點蠻有趣的。如果痛點偏在膝蓋外側,中醫會聯想到「膽經」。 經絡就像身體的通路,膽經這條路從大腿外側一直往下走,經過膝蓋側面。

所以,外側痛,不單純是關節磨損,很可能是膽經這條通路「塞車」了。 氣血過不去,就會痛。特別是天氣冷的時候,或是身體比較虛的時候,更容易發生。 很多女生愛穿短褲短裙,這裡受涼,也容易有這個問題。 蠻有道理的,筆記一下。

針灸,是在疏通交通

所以,針灸要做什麼?不是隨便亂插。主要就是疏通這些「塞車」的經絡。 局部會用一些穴道,像是「膝眼」、「陽陵泉」、「陰陵泉」這些,直接在膝蓋周圍處理。 這就像是處理事故現場。

但有時也會用遠端的穴道,像是腳踝或手上的,這叫「遠端取穴」。 目的是從源頭去調控整個經絡的氣血。我覺得這個概念很系統化。很多研究也證實,針灸確實能有效改善疼痛和關節活動度,效果甚至比一些止痛藥好,而且副作用少。 不少國際研究,像是 BMJ Evidence-Based Medicine 上的,都提到這點,雖然證據等級有時被評為「非常低」,但臨床效果是有的。 這點很有意思,表示它的機制可能還沒被完全理解,但病人確實感覺到改善了。

中藥,是吃補還是吃藥?

用藥又是另一個思路。中醫會「辨證論治」,就是看你是哪一種體質造成的痛。

- 肝腎虧虛型:這是最常見的。 年紀大了,身體機能退化,像是機器零件老化。會用「獨活寄生湯」之類的方劑去補肝腎、強筋骨。 這不只是止痛,是幫身體補充原料。

- 風寒濕痹型:如果膝蓋碰到天氣冷或下雨就特別痛,感覺重重的、緊緊的,就偏向這種。 會用一些祛風、散寒、除濕的藥材。

- 氣滯血瘀型:可能是有舊傷,或是長期勞損,造成氣血循環不好。 痛點會很固定,像針刺一樣。這時就會用活血化瘀的藥。

所以說,中藥不是單純的補品,更像是針對不同體質的客製化配方。目標是恢復身體內部的平衡。

中西醫看法對照筆記

我整理了一下聽到的重點,中西醫的切入點真的差很多。

| 項目 | 西醫觀點 | 中醫觀點 |

|---|---|---|

| 病因 | 主要是關節軟骨磨損、老化、發炎、體重過重。 很結構性、機械性的看法。 | 「肝腎虧虛,筋骨失養」是根本。 加上風、寒、濕等外邪入侵,或氣血瘀滯。 整個是系統失衡。 |

| 診斷方式 | X光看關節腔有沒有變窄、有沒有長骨刺。 還有核磁共振(MRI)看軟組織。 | 望、聞、問、切。看舌頭、把脈,問你的生活習慣、怕冷還怕熱,來判斷體質(辨證)。 |

| 治療目標 | 消炎、止痛、維持功能。不行了就換人工關節。 比較像在控制症狀。 | 疏通經絡、活血化瘀、補益肝腎。 著重在調整體質,讓疼痛自己消失。 |

| 常見作法 | 給消炎止痛藥 (NSAIDs)、打玻尿酸或類固醇、物理治療。 | 針灸、艾灸、開立中藥(例如獨活寄生湯)、推拿手法。 |

在地與國際的看法差異

這部分蠻值得注意的。在台灣,中醫治療退化性膝關節炎有部分健保給付,民眾接受度高。很多醫院,像中國醫藥大學附設醫院或榮總,都有很完整的中醫治療方案。 陽明大學的研究也利用台灣的健保資料庫證實了針灸的療效。

國際上,像世界衛生組織 (WHO) 或一些國外的實證醫學文獻,也承認針灸對膝關節炎疼痛的改善效果。 不過他們更強調「隨機對照試驗」的證據等級,有時會說證據「不確定」或「品質低」。 這反映了中西醫學研究方法的根本差異。西醫講求標準化、雙盲,但中醫治療很個人化,很難用同一套標準去量。這點...嗯,是個持續在討論的議題。

生活上能做的事

除了治療,保養更重要。醫生都會強調這個。

- 保暖:膝蓋是氣象台,這句話是真的。 關節要保暖,特別是夏天在冷氣房,最好穿長褲。

- 減重:體重每多一公斤,膝蓋的負擔是好幾倍。 減重是CP值最高的保養。

- 適度運動:完全不動,關節會更僵硬,肌肉會萎縮。 游泳、騎固定式腳踏車是好的選擇,比較不傷膝蓋。 爬山、下樓梯就要盡量避免。

- 飲食:可以多吃點木耳、海帶、雞爪、蹄筋這類富含膠質的食物。 這算是中醫的「以形補形」概念吧。

總之,退化是個過程,很難完全逆轉。 中醫的作法,更像是在幫身體「踩剎車」,減緩退化的速度,同時改善生活品質。我覺得這觀念蠻實際的。