馬上可以做的事 - 幫助家長正確選擇天然兒童益生菌,實際提升孩子免疫力與健康

- 檢查產品成分表,確保100%無人工添加物或香料。

減少化學成分攝取,讓孩子腸道更安心吸收有益菌,有助降低過敏機率。[1][3]

- 挑選標明專利菌株且公開編號的產品,每日補充建議含量達100億以上CFU。

科學驗證的活性菌種才能穩定存活至腸道,提高抵抗力與消化吸收效率。[2][3]

- 每週至少5天讓孩子規律食用天然來源益生菌,可直接加入早餐或點心中。

持續補充有助好菌定殖,維持腸道平衡、提升免疫系統反應速度。[3]

- *如遇慢性腹瀉、嚴重過敏等健康疑慮,應先諮詢兒科醫師再決定補充方式*。

*避免自我判斷造成延誤治療,也能依官方指引保障安全。*

保存方式很容易被忽略嗎?家長常掉的坑

嗯,根據家長講的,現在外面賣的那些益生菌啊,包裝上都說什麼高活菌數,好像很厲害——但實際給小孩吃了以後,好像沒什麼太大感覺。唉,也不是我在碎念,這種落差很多時候其實跟保存方法有關(整合報告1-A),不對,不只是保存啦,有時候根本連運送都怪怪的。

所以要挑天然一點、適合小孩吃的益生菌產品啊,第一步老實說就是去看那個外包裝,看上面寫啥保存建議,有沒有標明一定得冰起來、還是不能曬到太陽。欸,我突然想到之前超市冰箱門口那個標語,每次都被晃得快掉下來——嗯拉回正題,如果真的有疑問,可以直接問賣的人他們物流怎弄,是不是一路低溫控管?不要不好意思。

舉個例子喔,比如乳酸菌粉末這類,大部分都是非放冷藏不可;而如果你拿的是發酵型膠囊,好像有些能短時間常溫,但原廠說啥就照做吧,不然出事又怪東怪西也沒用。可是現在很多通路都講不清楚自己有沒有維持全程溫控,更別說給你什麼供應鏈追蹤證明了。有時候品牌再紅,要是沒紀錄,那裡面的菌可能早就…唉,不想多講。

家長嘛,可以參考一下比較保險的方法:把益生菌放冰箱,而且最好放在那種比較不會一直打開的區域,不要塞門邊啦,被人開關幾百次,效果肯定打折。不過你要是丟著讓它在室溫、高溫或潮濕環境呆很久——嗯,基本上等於自欺欺人吧。總之依照這些步驟,其實多少能讓孩子補充到比較穩定、活性好的好菌來源,只是…世事無絕對,大概也只能盡量做對了。

所以要挑天然一點、適合小孩吃的益生菌產品啊,第一步老實說就是去看那個外包裝,看上面寫啥保存建議,有沒有標明一定得冰起來、還是不能曬到太陽。欸,我突然想到之前超市冰箱門口那個標語,每次都被晃得快掉下來——嗯拉回正題,如果真的有疑問,可以直接問賣的人他們物流怎弄,是不是一路低溫控管?不要不好意思。

舉個例子喔,比如乳酸菌粉末這類,大部分都是非放冷藏不可;而如果你拿的是發酵型膠囊,好像有些能短時間常溫,但原廠說啥就照做吧,不然出事又怪東怪西也沒用。可是現在很多通路都講不清楚自己有沒有維持全程溫控,更別說給你什麼供應鏈追蹤證明了。有時候品牌再紅,要是沒紀錄,那裡面的菌可能早就…唉,不想多講。

家長嘛,可以參考一下比較保險的方法:把益生菌放冰箱,而且最好放在那種比較不會一直打開的區域,不要塞門邊啦,被人開關幾百次,效果肯定打折。不過你要是丟著讓它在室溫、高溫或潮濕環境呆很久——嗯,基本上等於自欺欺人吧。總之依照這些步驟,其實多少能讓孩子補充到比較穩定、活性好的好菌來源,只是…世事無絕對,大概也只能盡量做對了。

只靠補品沒用,孩子免疫力為什麼老上不來?

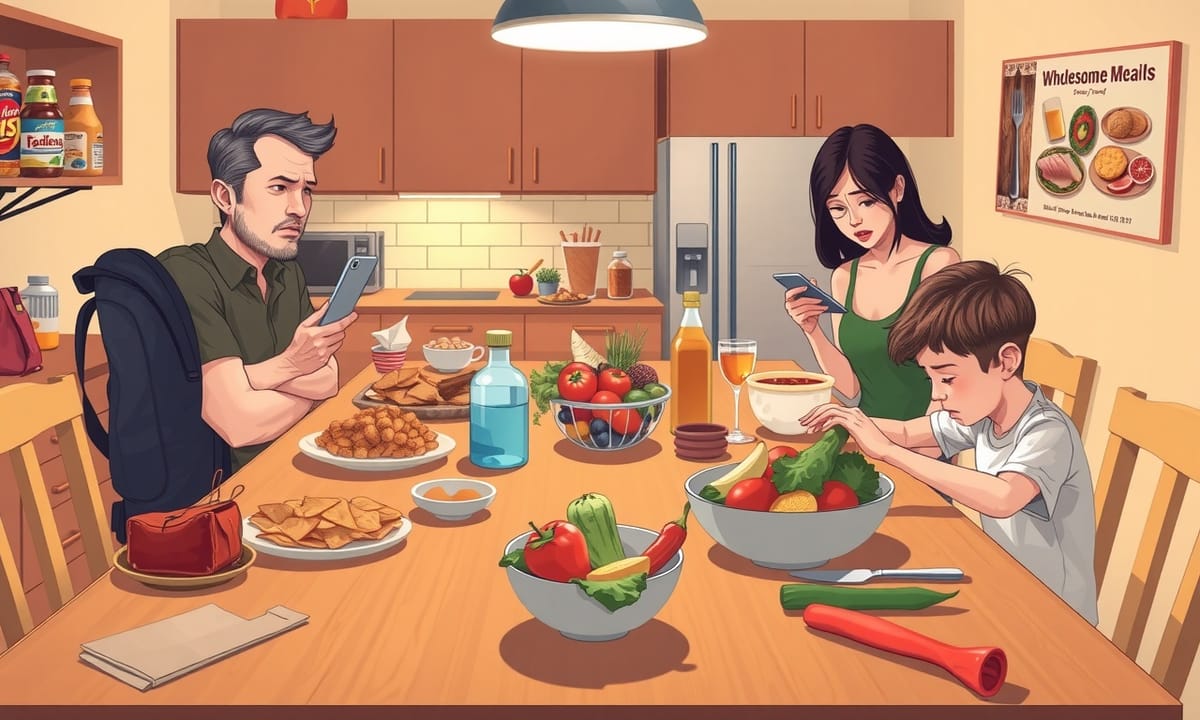

其實這件事說起來有點複雜。嗯,根據臨床營養師的觀察,兒童免疫力低下,大多數時候好像都不是只有一個原因啦。現代家庭的飲食結構真的變化很大,有時候想想以前的餐桌都比較豐富?現在主食總是特別多,但蔬果跟全穀類卻常常被忽略掉,不知道是不是大家工作太累,買菜煮飯也偷懶了。

精緻飲食比例高、然後青菜水果吃得少,全穀更不用說,這種習慣很容易讓腸道菌叢的多樣性慢慢降低——唉,其實我也有點心虛,每次去超市總是被零食吸引走目光。再扯遠一點哦,如果生活作息亂七八糟,比如小孩熬夜啊、長時間滑手機或平板什麼的,也會讓身體修復功能間接被影響,感覺像是在偷偷消耗健康資本似的。

不少家長會著急地給孩子補充益生菌或者維他命,保健品滿抽屜都是,可如果平時飯桌上纖維、蛋白質欠奉,又或者運動就只是紙上談兵——嗯,我自己也是三分鐘熱度——那麼,只靠吃那些東西基本沒辦法把腸道環境徹底改善。唉,好像講著講著又離題了,但重點還是回到日常細節啦。

比如說,你可以從調整晚餐時間開始,把晚餐挪到睡前三小時左右;然後每週換幾次不一樣的新鮮蔬果上桌,小孩子搞不好還會期待今天又有哪種怪顏色出現;另外控制一下零食次數,偶爾放縱但不要太過火。比起單純依賴某一種神奇產品,這些瑣碎改變反而更可能帶來持續且真實的幫助吧。不過,有時我自己都做不到啊…

精緻飲食比例高、然後青菜水果吃得少,全穀更不用說,這種習慣很容易讓腸道菌叢的多樣性慢慢降低——唉,其實我也有點心虛,每次去超市總是被零食吸引走目光。再扯遠一點哦,如果生活作息亂七八糟,比如小孩熬夜啊、長時間滑手機或平板什麼的,也會讓身體修復功能間接被影響,感覺像是在偷偷消耗健康資本似的。

不少家長會著急地給孩子補充益生菌或者維他命,保健品滿抽屜都是,可如果平時飯桌上纖維、蛋白質欠奉,又或者運動就只是紙上談兵——嗯,我自己也是三分鐘熱度——那麼,只靠吃那些東西基本沒辦法把腸道環境徹底改善。唉,好像講著講著又離題了,但重點還是回到日常細節啦。

比如說,你可以從調整晚餐時間開始,把晚餐挪到睡前三小時左右;然後每週換幾次不一樣的新鮮蔬果上桌,小孩子搞不好還會期待今天又有哪種怪顏色出現;另外控制一下零食次數,偶爾放縱但不要太過火。比起單純依賴某一種神奇產品,這些瑣碎改變反而更可能帶來持續且真實的幫助吧。不過,有時我自己都做不到啊…

Comparison Table:

| 議題 | 建議 |

|---|---|

| 孩子腸胃不適 | 選擇來源清楚的天然益生菌,最好是單一菌株產品。 |

| 益生菌效果 | 選擇經過第三方檢測且標示明確的產品,避免複合成分帶來的不確定性。 |

| 保存條件 | 注意產品的保存條件,特別是需冷藏的益生菌,保持活性。 |

| 使用紀錄 | 記錄孩子服用益生菌前後的症狀變化、飲食內容,有助於評估效果與調整方案。 |

| 免疫力提升方法 | 除了補充益生菌外,保持均衡飲食、多運動和良好作息也非常重要。 |

複方迷思:越多益生菌真的越有效?

市面上賣的那些兒童益生菌,天花亂墜地強調什麼「多種株」這件事,真的很容易讓人誤會。像我朋友有時候就說:「欸,有那麼多種菌是不是效果就超萬能?」但……也不是這樣啦。其實,根據最近幾年臨床營養師他們在現場遇到的狀況來看——嗯,我突然想到之前看到一個網紅賣益生菌直播時還表演摻不同品牌混一起喝,唉,那畫面怪怪的——反正太多種乳酸菌、雙歧桿菌混合在一起,在腸道裡頭反而會彼此競爭,有時搞得消化系統適應不過來。

說真的,小朋友吃了之後偶爾就出現腹脹、排便變得奇奇怪怪,甚至有些案例還間接誘發過敏體質,大概吧。然後,如果針對單一症狀設計,只用一種或兩三種功能明確、有科學證據支持的配方,其實追蹤下來比較容易知道到底有沒有用了。我自己都會懷疑那些說法是不是太簡單粗暴?算了,還是回到重點:如果買的人只想著「越多株越好」,完全沒去查每個菌到底有啥根據,也不管它們怎麼互相影響,那其實滿可能錢花了結果效用模糊,甚至小孩肚子更不舒服也說不定喔。

說真的,小朋友吃了之後偶爾就出現腹脹、排便變得奇奇怪怪,甚至有些案例還間接誘發過敏體質,大概吧。然後,如果針對單一症狀設計,只用一種或兩三種功能明確、有科學證據支持的配方,其實追蹤下來比較容易知道到底有沒有用了。我自己都會懷疑那些說法是不是太簡單粗暴?算了,還是回到重點:如果買的人只想著「越多株越好」,完全沒去查每個菌到底有啥根據,也不管它們怎麼互相影響,那其實滿可能錢花了結果效用模糊,甚至小孩肚子更不舒服也說不定喔。

東西方怎麼吃益生菌,誰的方法比較安全?

「日本家裡冰箱塞著手工優格」這畫面,嗯,在台灣社區偶爾還是會突然撞見。長輩總覺得啊,天然發酵才有那個安心感。說到歐洲,那邊就完全不一樣,欸,我前陣子看到歐洲營養品展會2022年現場的照片,有點羨慕也有點困惑。他們早餐桌上常出現什麼標示超清楚的益生菌粉包,一袋袋排好,看起來什麼成分、菌數、製程統統都寫在外包裝上,好像沒把所有細節亮給你看就無法叫專業——唉,其實我自己也搞不懂那種透明化帶來的是信任還是不安。

這兩條路線差距其實拉很開,大概也是因為老問題吧,就是「自然」跟「科學」到底要相信哪一頭?東方比較在意飲食傳承,嗯,有時候就是記憶裡阿嬤味道那種情懷;西方則偏愛數據一切可控。我突然想到以前有人笑說:「自家醃菜怎麼比不上大藥廠?」但講真的啦,大藥廠弄出的那些純化劑量高沒錯,可又被討論說少掉了原始共生細菌群的複雜性,搞得人心惶惶。

而且很多家庭選益生菌根本只是看鄰居買什麼就跟著買,也沒仔細琢磨小孩體質是不是適合某款。結果咧?嗯,有時效果落差蠻大的——花錢下去卻沒有預期中理想,誰知道呢。有時候想想,好像大家只是隨波逐流,不過話又說回來,每天吃飯糾結這些,也太累了吧。

這兩條路線差距其實拉很開,大概也是因為老問題吧,就是「自然」跟「科學」到底要相信哪一頭?東方比較在意飲食傳承,嗯,有時候就是記憶裡阿嬤味道那種情懷;西方則偏愛數據一切可控。我突然想到以前有人笑說:「自家醃菜怎麼比不上大藥廠?」但講真的啦,大藥廠弄出的那些純化劑量高沒錯,可又被討論說少掉了原始共生細菌群的複雜性,搞得人心惶惶。

而且很多家庭選益生菌根本只是看鄰居買什麼就跟著買,也沒仔細琢磨小孩體質是不是適合某款。結果咧?嗯,有時效果落差蠻大的——花錢下去卻沒有預期中理想,誰知道呢。有時候想想,好像大家只是隨波逐流,不過話又說回來,每天吃飯糾結這些,也太累了吧。

營養師與醫師意見分歧,該聽哪一派?

2022年歐洲臨床營養會議有份報告喔,嗯——其實我那時還在查別的資料。說回來,大多數營養師傾向主張,天然益生菌最好能混在日常飲食中,不要只靠補充品。比方說,他們會建議配合蔬果、全穀一起吃,據說這樣可以達到協同效應,也多少減少一些副作用啦。我一度懷疑是不是商業話術,但想想似乎也沒錯。

但醫師嘛,又是另一掛。他們往往根據當前臨床資料推薦特定菌株,比如鼠李糖乳桿菌就被提過,可能對過敏有緩解效果;再像雙歧桿菌,好像對提升抗病毒能力頗有幫助。不過講到這裡,我突然想到,上次朋友還問我到底哪種好?其實我也不知道。

這兩種意見混在一塊,家長選擇起來確實很容易頭大(誰不曾糾結過呢)。很多家庭最後還是看鄰居或親友經驗辦事,可人與人的腸道狀況和需求差別真的挺大。嗯,有時候自己猜半天,倒不如去找專業諮詢,也許更能釐清適合自己的補充方式吧。

但醫師嘛,又是另一掛。他們往往根據當前臨床資料推薦特定菌株,比如鼠李糖乳桿菌就被提過,可能對過敏有緩解效果;再像雙歧桿菌,好像對提升抗病毒能力頗有幫助。不過講到這裡,我突然想到,上次朋友還問我到底哪種好?其實我也不知道。

這兩種意見混在一塊,家長選擇起來確實很容易頭大(誰不曾糾結過呢)。很多家庭最後還是看鄰居或親友經驗辦事,可人與人的腸道狀況和需求差別真的挺大。嗯,有時候自己猜半天,倒不如去找專業諮詢,也許更能釐清適合自己的補充方式吧。

預算有限怎挑最實用?簡單配方反而安心

「孩子腸胃不舒服,三天兩頭感冒,到底該怎麼辦啊?」這問題好像一直都在家長心裡轉來轉去。唉,每次醫院候診區總有人低聲討論益生菌哪個比較有效,但坦白說,近幾年臨床營養相關的討論,好像也沒真有誰能保證什麼複雜又高價的配方就一定多神奇,大部分資料其實顯示,嗯……效果頂多跟平價、單純成分差不太多。

拉回來講啦,我發現很多醫護反而更偏好那些來源清楚、標示明確又真的通過什麼認證的產品。很妙的是,有朋友問我說,如果預算本來就有限,是不是只能將就?但根據身邊經驗,大可先選那種天然來源、有第三方檢測背書,而且最好是單一菌株的製品——因為組合太複雜時,常常自己都搞不清成分到底是哪個在發揮作用。

話說回來,保存條件這點大家常忽略欸。例如某些需要冷藏,可你家冰箱滿得要命,就容易影響活性。想著買熱門品牌圖方便,但產品資訊標示亂七八糟,又沒有國際認證,其實挺讓人擔心。有時候啊,我懷疑是不是我們被廣告牽著鼻子走了。

所以嘛,還是建議聚焦最基本必需功能、安全規範還有使用者口碑。錢花得少一點沒什麼關係,只要補充方式貼近自家環境和需求,也許就比盲目追求流行或昂貴配方更有效率吧。我自己偶爾也會猶豫,不過,多留意細節總歸比較安心啦。

拉回來講啦,我發現很多醫護反而更偏好那些來源清楚、標示明確又真的通過什麼認證的產品。很妙的是,有朋友問我說,如果預算本來就有限,是不是只能將就?但根據身邊經驗,大可先選那種天然來源、有第三方檢測背書,而且最好是單一菌株的製品——因為組合太複雜時,常常自己都搞不清成分到底是哪個在發揮作用。

話說回來,保存條件這點大家常忽略欸。例如某些需要冷藏,可你家冰箱滿得要命,就容易影響活性。想著買熱門品牌圖方便,但產品資訊標示亂七八糟,又沒有國際認證,其實挺讓人擔心。有時候啊,我懷疑是不是我們被廣告牽著鼻子走了。

所以嘛,還是建議聚焦最基本必需功能、安全規範還有使用者口碑。錢花得少一點沒什麼關係,只要補充方式貼近自家環境和需求,也許就比盲目追求流行或昂貴配方更有效率吧。我自己偶爾也會猶豫,不過,多留意細節總歸比較安心啦。

剛換天然益生菌,排便亂了要緊張嗎

剛開始換成天然益生菌時,其實啦,家長們大概都有注意到孩子排便的狀況出現些細微轉變,有的人說甚至一度變得有點鬆散。嗯,這種情況通常不會太久,大致七天內吧,又慢慢恢復本來那種正常狀態。對了,我之前還在想,是不是只有我家小孩會這樣?結果大家好像都差不多,蠻意外的。後來再觀察,小朋友腸胃整體的穩定性就提升不少,有人提到感冒和腹瀉頻率也降低了——這我自己倒是沒特別計較,但看報告似乎是共通趨勢。

然後啊,在那個什麼整合報告1-A裡其實明確寫到,多數家庭會用很簡單的方法,就是拿一本紀錄本,把每次補充天然益生菌前後孩子的症狀、每日飲食內容還有精神頭怎麼樣,都一五一十記下。欸,這方法說實話比我想像的有效,原本以為麻煩結果反而幫助超大——能看到每一步的小變化,不容易被某一次的不舒服給嚇到或誤判什麼。有時候小孩突然哭鬧,也可能只是睡太少嘛,不一定和益生菌有關。

另外,其實部分家長偶爾會把這些紀錄拿去問醫護人員,用來獲得更適合自己孩子體質的建議。我有試過一次啦,那個護士倒是很認真看完才回應(雖然當下我也分心在想待會吃什麼)。總之,這種交流方式挺讓人安心,有疑問直接帶著紀錄去請教,比憑印象亂猜好多了。

然後啊,在那個什麼整合報告1-A裡其實明確寫到,多數家庭會用很簡單的方法,就是拿一本紀錄本,把每次補充天然益生菌前後孩子的症狀、每日飲食內容還有精神頭怎麼樣,都一五一十記下。欸,這方法說實話比我想像的有效,原本以為麻煩結果反而幫助超大——能看到每一步的小變化,不容易被某一次的不舒服給嚇到或誤判什麼。有時候小孩突然哭鬧,也可能只是睡太少嘛,不一定和益生菌有關。

另外,其實部分家長偶爾會把這些紀錄拿去問醫護人員,用來獲得更適合自己孩子體質的建議。我有試過一次啦,那個護士倒是很認真看完才回應(雖然當下我也分心在想待會吃什麼)。總之,這種交流方式挺讓人安心,有疑問直接帶著紀錄去請教,比憑印象亂猜好多了。

標示、檢驗報告看得懂才能避開地雷產品

外包裝上那句「通過檢驗」,其實……有時盯著看也只會讓人更疑心。唉,好像信不得全部。幾個老練的家長,據說都先去找第三方單位的檢測報告來比對,有些還會追問供應商要出產批號、查有效期限——到底每一批細節是不是夠透明,這種事說不清。有種坊間講法吧,就是如果益生菌成分表標示得很詳細,例如每株分開寫明含量,欸,那麼大約七十多款市售產品裡好像只剩下幾款能做到這點,其實也不意外啦。

講到這裡我突然想到,有些人除了聽品牌名氣,更執著地跑去找公共期刊或者國際臨床試驗資料庫,把服用後的變化拿來比對參考;嗯,但差點忘了說,就像大概有將近一半的醫療研究,特別提到6到10歲的小孩如果補充天然益生菌,在三個月內感冒次數真的減少。不過這類資料一般需要慢慢翻找,不太可能一次就找到全部答案,有點煩。前陣子還聽某位家長乾脆做張表記錄各項資訊,甚至把重點整理給小兒科醫師一起參考,坦白說,比起憑印象亂買確實精準許多。

雖然搞這些挺花時間,好吧,可是想想日後省去反覆換產品跟焦慮無效,大概總結起來,其實反而更簡單一些——怎麼又覺得自己像在自言自語?拉回正題啦。

講到這裡我突然想到,有些人除了聽品牌名氣,更執著地跑去找公共期刊或者國際臨床試驗資料庫,把服用後的變化拿來比對參考;嗯,但差點忘了說,就像大概有將近一半的醫療研究,特別提到6到10歲的小孩如果補充天然益生菌,在三個月內感冒次數真的減少。不過這類資料一般需要慢慢翻找,不太可能一次就找到全部答案,有點煩。前陣子還聽某位家長乾脆做張表記錄各項資訊,甚至把重點整理給小兒科醫師一起參考,坦白說,比起憑印象亂買確實精準許多。

雖然搞這些挺花時間,好吧,可是想想日後省去反覆換產品跟焦慮無效,大概總結起來,其實反而更簡單一些——怎麼又覺得自己像在自言自語?拉回正題啦。

權威研究怎說:Bifidobacterium longum 效果數據揭密

根據歐洲臨床營養學會最近,嗯,其實也不是那麼新啦,就近年整理的多國觀察來看,如果兒童每天補充天然來源的乳酸桿菌Bifidobacterium longum,大約三個月左右,他們呼吸道感染次數好像有可能降到原本的七成上下。這件事其實我一開始也半信半疑,畢竟數字聽起來有點太漂亮了是不是?不過,有興趣可以去看[整合報告2-A],裡面寫得很細。欸對,我剛才差點忘記講副作用。

如果要把不同配方型態拿來比一比——唉,我常常在藥局看到那些瓶子,一堆專有名詞讓人頭昏——其實自然單一或簡單複合型產品,它們副作用發生率大概只有市售那種高複方類的一半左右。老實說,這種結果多少令人鬆口氣吧。簡單配方,看上去還真是比較適合一般日常保健需求。不過話說回來,也不是每個人都真的很相信這些號稱科學依據對吧?

不管怎樣,你如果特別注重臨床證據,其實現在不少品牌都會直接公開自己的臨床文獻供大家查核,而且你也能透過一些公開期刊追蹤服用後的指標變化,像鼻咽分泌物檢測、感冒發作頻率等等,好像越查越複雜,但至少讓人挑選時會安心一點。有些家長甚至會自己做筆記,把各種產品研究成果拼湊起來,再帶著資料和小兒科醫師討論,就是想確保資訊透明,不被廣告誤導——啊,有時候我也覺得這麼嚴謹是不是有點累,但總之,決策就會更踏實吧。

如果要把不同配方型態拿來比一比——唉,我常常在藥局看到那些瓶子,一堆專有名詞讓人頭昏——其實自然單一或簡單複合型產品,它們副作用發生率大概只有市售那種高複方類的一半左右。老實說,這種結果多少令人鬆口氣吧。簡單配方,看上去還真是比較適合一般日常保健需求。不過話說回來,也不是每個人都真的很相信這些號稱科學依據對吧?

不管怎樣,你如果特別注重臨床證據,其實現在不少品牌都會直接公開自己的臨床文獻供大家查核,而且你也能透過一些公開期刊追蹤服用後的指標變化,像鼻咽分泌物檢測、感冒發作頻率等等,好像越查越複雜,但至少讓人挑選時會安心一點。有些家長甚至會自己做筆記,把各種產品研究成果拼湊起來,再帶著資料和小兒科醫師討論,就是想確保資訊透明,不被廣告誤導——啊,有時候我也覺得這麼嚴謹是不是有點累,但總之,決策就會更踏實吧。

資料來源:

- Clinical effects of Bifidobacterium Longum Subsp. Infantis ...

Pub.: 2025-02-19 | Upd.: 2025-07-18 - Clinical effects of Bifidobacterium Longum Subsp. Infantis ...

Pub.: 2025-02-19 | Upd.: 2025-07-10 - Advancements related to probiotics for preventing and ...

Pub.: 2025-02-06 | Upd.: 2025-07-16 - Effect of Bifidobacterium longum subsp. infantis YLGB- ...

Pub.: 2025-07-01 | Upd.: 2025-07-15 - Therapeutic Potential of Bifidobacterium longum subsp. ...

拼圖式策略,比明星商品更穩的健康升級法

說到提升孩子免疫力,其實啊,方法不少,感覺像在打怪一樣,一下這個一下那個。唉,有時會想,是不是搞太複雜?不過還是得做點什麼才安心。選產品時,第三方檢驗報告真的不能省,不然心裡會一直毛毛的。而且保存條件和成分標示也要仔細看清楚,不然回家才發現買錯就糟糕了。

講到益生菌,有人說越多越好,但我有點懷疑啦。欸,好像扯遠了。我意思是最好選單純又有認證來源的那種。不知道是不是被營養師洗腦太久?反正,多聽醫師或營養師怎麼建議、再看看適用的菌株,比自己亂猜來得靠譜。至於日常嘛,就只能慢慢調整作息,加點蔬菜水果進餐盤,再撐著去運動——偶爾偷懶一天,應該也無傷大雅吧。

咦,我剛剛是不是忘記說記錄使用反應?好像每次都拖延症發作。但其實持續觀察自己的紀錄,再對照那些公開文獻裡,各品牌的實測數據……嗯,這樣至少能讓方案隨家庭狀況滾動調整,比死板照表操課要真實一點啦。有時忙起來全亂掉,但總算有點方向,也比較貼合需求。

講到益生菌,有人說越多越好,但我有點懷疑啦。欸,好像扯遠了。我意思是最好選單純又有認證來源的那種。不知道是不是被營養師洗腦太久?反正,多聽醫師或營養師怎麼建議、再看看適用的菌株,比自己亂猜來得靠譜。至於日常嘛,就只能慢慢調整作息,加點蔬菜水果進餐盤,再撐著去運動——偶爾偷懶一天,應該也無傷大雅吧。

咦,我剛剛是不是忘記說記錄使用反應?好像每次都拖延症發作。但其實持續觀察自己的紀錄,再對照那些公開文獻裡,各品牌的實測數據……嗯,這樣至少能讓方案隨家庭狀況滾動調整,比死板照表操課要真實一點啦。有時忙起來全亂掉,但總算有點方向,也比較貼合需求。