馬上可以做的事 - 把握新世代基因療法資訊,提升ALS患者家庭的希望與行動力

- 諮詢神經科專科醫師,討論是否有資格參與臨床試驗或最新核准治療方案。

能及早獲取針對SOD1等特定基因突變的創新治療資訊,提高病程管理可能性。

- 每3個月追蹤官方認證醫院公告,確認最新ALS基因或細胞療法進展。

掌握藥物如Tofersen、Treg細胞等治療動態,有利於即時調整照護策略。

- 預留1天時間,深入瀏覽衛福部/FDA/罕見疾病基金會等公開資源。

`官方平台提供臨床研究招募、用藥安全警示及財務補助訊息,可減輕家庭負擔。

- 定期記錄運動功能(如ALSFRS-R量表)並向主治醫師回報變化。

持續量化追蹤有助於判斷病情反應並配合專業調整後續計畫。

科學家如何用基因沉默技術對抗最兇猛的ALS?

聽說有一種很特別、其實滿罕見的ALS,據說跟FUS基因變異扯上關係。最近傳出來的新療法,好像還真在某幾個病人身上出現了讓人意外的好轉——甚至有的人又能走路了,呼吸也不用靠機器。有些專家提到這種療法是用類似反義寡核苷酸技術,目的就是要讓那個FUS基因靜一靜,別再產生那些會害死運動神經元的蛋白質。

想起來,有兩位接受治療的人表現得很不尋常。一位像是重新學會走路和自己呼吸;另一個好像過了三年都沒什麼明顯惡化。這在ALS的研究領域裡算非常少見的事。有人觀察他們體內那種叫神經絲輕鏈的東西——這通常代表神經損傷程度——降得剩下原本的一小部分,大概接近十分之一左右吧,也有人說差不多八成多減掉了。不過數字都是大約啦。

據說哥倫比亞大學那邊出的消息,不只指出標靶治療帶來新希望,也讓大家對於功能恢復有點驚訝。其實一般都認為ALS不太可能逆轉,現在竟然看到有人狀況改善,好像真的是突破。當然這些例子還太少,不見得每個人都有同樣結果,但大家確實開始注意這條路線了。

哥倫比亞有個神經科醫師Neil Shneider,他跟參加試驗的病人聊天時,常常直接講明所有風險和未知數。他也沒誇大,只是盡量坦誠。不過從他們團隊最近報告看來,有時候奇蹟就是發生在你以為沒希望的地方。

想起來,有兩位接受治療的人表現得很不尋常。一位像是重新學會走路和自己呼吸;另一個好像過了三年都沒什麼明顯惡化。這在ALS的研究領域裡算非常少見的事。有人觀察他們體內那種叫神經絲輕鏈的東西——這通常代表神經損傷程度——降得剩下原本的一小部分,大概接近十分之一左右吧,也有人說差不多八成多減掉了。不過數字都是大約啦。

據說哥倫比亞大學那邊出的消息,不只指出標靶治療帶來新希望,也讓大家對於功能恢復有點驚訝。其實一般都認為ALS不太可能逆轉,現在竟然看到有人狀況改善,好像真的是突破。當然這些例子還太少,不見得每個人都有同樣結果,但大家確實開始注意這條路線了。

哥倫比亞有個神經科醫師Neil Shneider,他跟參加試驗的病人聊天時,常常直接講明所有風險和未知數。他也沒誇大,只是盡量坦誠。不過從他們團隊最近報告看來,有時候奇蹟就是發生在你以為沒希望的地方。

當醫生告訴ALS患者『這治療可能讓你重新走路』時發生了什麼?

大概每次病人來問,那種「這治療可以帶給我什麼希望?」的提問,Shneider醫師總是會反覆說——其實,在多數臨床試驗裡面,大家的目標頂多也就是讓疾病惡化慢一點,有時候運氣好,也許能暫時凍結進展吧。不過前陣子他們團隊研究出來的新藥,好像有那麼幾個人用了之後,不只是沒變差,甚至還看到一些改善。這種情形在ALS的藥物測試裡頭真的不常見。

回頭想,其實關鍵應該跟降低體內那些有毒FUS蛋白有關。有人懷疑,如果這些蛋白少一點,是不是可以延緩或預防ALS發作、或讓情況不要那麼快壞下去?Neuroscience News哪邊之前也報導過這事,不過細節現在想不太清楚了。Shneider醫生自己就直言,他原本對於新藥測試根本沒抱什麼期望,大部分時候都不指望看到真正意義上的好轉。結果突然冒出一位病友身體功能變得更好了——這還真是誰都沒想到的事,也是ALS領域很多研究者跟患者社群很受激勵的一小段經歷吧。有些細節可能忘記了,但那種鼓舞的感覺,應該不少人都記得。

回頭想,其實關鍵應該跟降低體內那些有毒FUS蛋白有關。有人懷疑,如果這些蛋白少一點,是不是可以延緩或預防ALS發作、或讓情況不要那麼快壞下去?Neuroscience News哪邊之前也報導過這事,不過細節現在想不太清楚了。Shneider醫生自己就直言,他原本對於新藥測試根本沒抱什麼期望,大部分時候都不指望看到真正意義上的好轉。結果突然冒出一位病友身體功能變得更好了——這還真是誰都沒想到的事,也是ALS領域很多研究者跟患者社群很受激勵的一小段經歷吧。有些細節可能忘記了,但那種鼓舞的感覺,應該不少人都記得。

Comparison Table:

| 研究主題 | FUS-ALS的治療 |

|---|---|

| 藥物名稱 | Jacifusen (ulefnersen) |

| 主要功能 | 針對FUS基因的反義寡核苷酸,減少FUS蛋白質產生 |

| 臨床試驗規模 | 約30名患者參與,主要為特殊案例 |

| 副作用 | 背部疼痛、頭痛、噁心等,但整體安全性未見重大問題 |

兩位奇蹟患者的真實故事:從呼吸器依賴到自由行走

這次分享的案例,來自一份在Lancet線上刊出的病例分析。數個患者(大概十幾位吧)都接受了一種針對FUS基因突變型ALS的新療法。這種突變雖然只佔全部漸凍人症患者中很小的一部分,好像連一成都不到,但偏偏發生在一些年紀還很輕的人身上,病情進展也特別兇猛。聽說,這種基因異常會導致壞蛋白積在控制肌肉的運動神經裡,最後把那些細胞給毀了。

研究團隊裡有Shneider和Ionis藥廠共同開發了一款名為ulefnersen的藥(之前好像叫jacifusen),其中有兩位患者的反應算是非常驚人。一位年輕女性,在差不多三年前就開始打這個針,原本已經得靠呼吸器、也沒辦法自己走路,但後來竟然又能不用機器呼吸、走路也恢復了。她現在存活時間比過去所有被診斷出這種類型ALS的同齡患者都長——應該說,是前所未有吧。

另一個人是一位三十多歲的大哥,他治療時還沒有什麼明顯症狀。不過檢查時肌肉電流活動看起來已經開始出現異常,就像是隨時可能發作似的。但持續用藥到現在,大約也是三年左右,他居然完全沒有出現大家擔心會來的那些症狀,而且肌肉那些怪異訊號還慢慢改善了。有些數據可能不是那麼精確,但結果還是讓不少專家感到意外和期待。

研究團隊裡有Shneider和Ionis藥廠共同開發了一款名為ulefnersen的藥(之前好像叫jacifusen),其中有兩位患者的反應算是非常驚人。一位年輕女性,在差不多三年前就開始打這個針,原本已經得靠呼吸器、也沒辦法自己走路,但後來竟然又能不用機器呼吸、走路也恢復了。她現在存活時間比過去所有被診斷出這種類型ALS的同齡患者都長——應該說,是前所未有吧。

另一個人是一位三十多歲的大哥,他治療時還沒有什麼明顯症狀。不過檢查時肌肉電流活動看起來已經開始出現異常,就像是隨時可能發作似的。但持續用藥到現在,大約也是三年左右,他居然完全沒有出現大家擔心會來的那些症狀,而且肌肉那些怪異訊號還慢慢改善了。有些數據可能不是那麼精確,但結果還是讓不少專家感到意外和期待。

那個打了三年針卻始終沒發病的男人現在怎麼樣了?

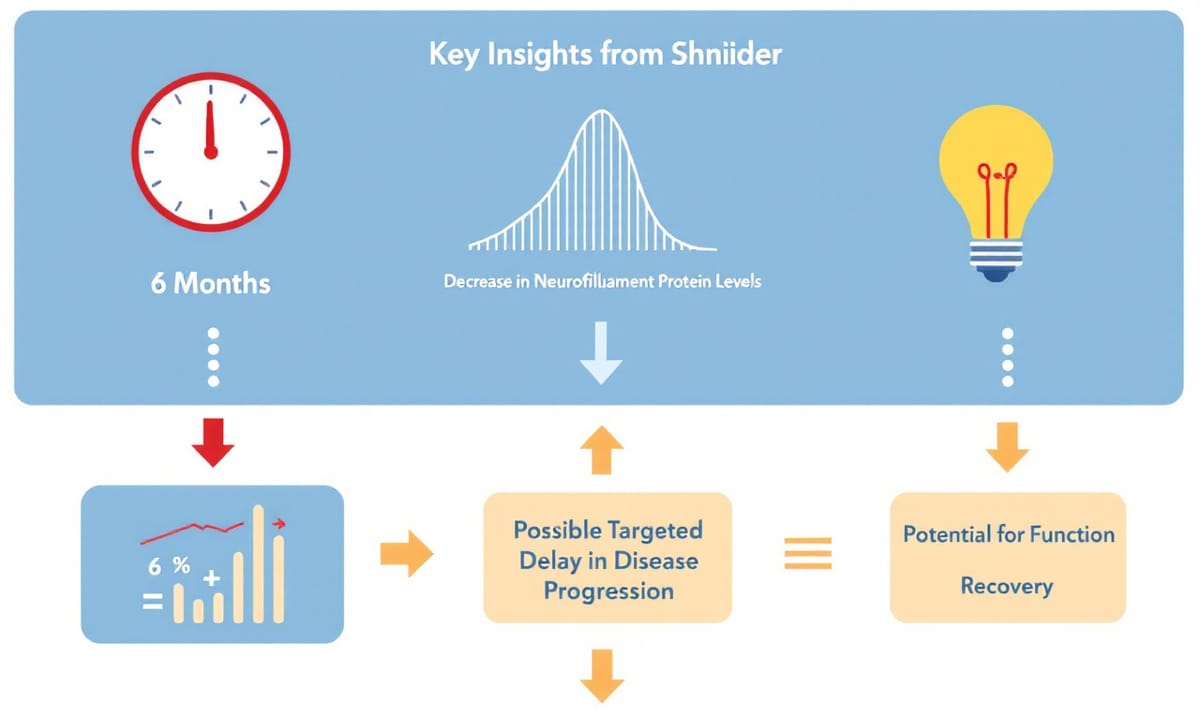

大概治療了半年左右,那些病患體內一種叫神經絲蛋白的東西,數量降到剩下原本的一小部分,差不多只剩個零頭。這種蛋白聽說是神經受損的指標。Shneider認為,假如能夠在疾病還沒惡化前,針對正確的目標下手,也許不僅能延緩病情惡化,甚至有機會讓某些功能恢復一些。他提到這算是一個精準醫療和以科學為基礎、了解疾病生物機制後才發展出來的新療法案例。

雖然其實多數已經出現症狀的患者最後還是不敵那種兇猛的病,但Shneider有提過,好像有幾位確實因為治療撐得比較久。某些人病程變慢了,人也活得比預期長一點點。有趣的是,那個藥物用起來好像沒什麼嚴重副作用,至少在這些人身上都還算安全。

而且,在第一批患者出現結果後,有家叫Ionis Pharmaceuticals的公司就決定贊助全球臨床試驗,Shneider現在正在帶領這項研究。大家其實都在等新一輪資料,看是不是能讓ulefnersen被正式通過。不過具體成效怎樣,只能再等等看吧。

雖然其實多數已經出現症狀的患者最後還是不敵那種兇猛的病,但Shneider有提過,好像有幾位確實因為治療撐得比較久。某些人病程變慢了,人也活得比預期長一點點。有趣的是,那個藥物用起來好像沒什麼嚴重副作用,至少在這些人身上都還算安全。

而且,在第一批患者出現結果後,有家叫Ionis Pharmaceuticals的公司就決定贊助全球臨床試驗,Shneider現在正在帶領這項研究。大家其實都在等新一輪資料,看是不是能讓ulefnersen被正式通過。不過具體成效怎樣,只能再等等看吧。

神經絲蛋白暴跌83%背後代表什麼重大意義?

ulefnersen的發展,其實一開始只是為了協助某位病人,後來才變成規模更大的臨床試驗。這種ALS本身就很棘手,很多患者都很無助。Shneider當時接觸到一位來自美國中西部的女性,好像是Jaci Hermstad。她的雙胞胎姊妹在幾年前已經因為同樣的疾病過世了,這讓她成了醫學上的關注對象。

大概六七年前吧,Shneider聯絡上Ionis製藥公司,他們一起想辦法調配出一款原本從沒在人身上試過的新藥,就是希望能稍微延緩Jaci的病情惡化。其實他會有信心,是因為前幾年他用小鼠做研究時發現,FUS基因突變會讓細胞產生那些對運動神經元有害的蛋白質。所以如果能降低這些毒性蛋白,大概就有機會延緩甚至預防ALS發作。

不過也不是百分百確定啦,只能說這個方向看起來挺有道理。有些細節可能時間點我記得不是那麼精準,但大致就是這樣——從只想救一個人,到後來希望能幫到更多像她一樣的人。

大概六七年前吧,Shneider聯絡上Ionis製藥公司,他們一起想辦法調配出一款原本從沒在人身上試過的新藥,就是希望能稍微延緩Jaci的病情惡化。其實他會有信心,是因為前幾年他用小鼠做研究時發現,FUS基因突變會讓細胞產生那些對運動神經元有害的蛋白質。所以如果能降低這些毒性蛋白,大概就有機會延緩甚至預防ALS發作。

不過也不是百分百確定啦,只能說這個方向看起來挺有道理。有些細節可能時間點我記得不是那麼精準,但大致就是這樣——從只想救一個人,到後來希望能幫到更多像她一樣的人。

為什麼說這款藥物改寫了ALS治療的遊戲規則?

舒奈德一直覺得那個藥也許能對FUS蛋白起到很大的抑制作用。這種療法算是新興的路線之一,現在醫學界還挺看好這種用短鏈DNA去壓制特定基因的藥物,大家有時候叫它ASO(反義寡核苷酸),主要目標就是讓某個蛋白不產生——或至少少產生一點。Ulefnersen,就是針對那個FUS基因設計出來的,好像既能減少毒性的FUS,也會連帶正常的那種一起被降低。舒奈德補充說,他們當初發現成熟神經元即使缺了點正常FUS也沒什麼大事,所以才覺得有理由拿這藥治療那些帶著FUS突變型漸凍症的人。

其實在幾年前,大概二○一九年左右吧,舒奈德就跟美國FDA申請過想讓Jaci用上ulefnersen。他們是通過所謂擴大使用的途徑,有人也稱作同情性使用——反正就是給迫切需要又沒其他辦法的人先試。後來陸續全球應該有將近三十人接受過ulefnersen,不過那些都是像Jaci這樣特殊案例裡面才用上的。有份發表在Lancet雜誌裡的報告提到,裡頭講述的是其中差不多十幾位患者的情形。

這項研究本身,名字長得有點拗口,大致上可以翻成“針對FUS-ALS的jacifusen反義寡核苷酸:多中心、公開、病例系列調查”,網路上發布時間在二○二五年春末,那一天具體哪天也不是太重要啦。作者名單拉得蠻長,多數來自哥倫比亞大學,不過零星也有美國麻州、韓國和瑞士等地的人參與。有些聯繫到Ionis Pharmaceuticals公司,看起來他們可能是技術供應方或者負責相關藥劑開發之類。

資金來源比較分散,有ALS協會、Project ALS,也有製藥企業本身參與,再加上一兩個基金會和私人支持。不過到底是哪筆錢主導還真不好說,就是各方合力湊起來推動下去那種感覺。

其實在幾年前,大概二○一九年左右吧,舒奈德就跟美國FDA申請過想讓Jaci用上ulefnersen。他們是通過所謂擴大使用的途徑,有人也稱作同情性使用——反正就是給迫切需要又沒其他辦法的人先試。後來陸續全球應該有將近三十人接受過ulefnersen,不過那些都是像Jaci這樣特殊案例裡面才用上的。有份發表在Lancet雜誌裡的報告提到,裡頭講述的是其中差不多十幾位患者的情形。

這項研究本身,名字長得有點拗口,大致上可以翻成“針對FUS-ALS的jacifusen反義寡核苷酸:多中心、公開、病例系列調查”,網路上發布時間在二○二五年春末,那一天具體哪天也不是太重要啦。作者名單拉得蠻長,多數來自哥倫比亞大學,不過零星也有美國麻州、韓國和瑞士等地的人參與。有些聯繫到Ionis Pharmaceuticals公司,看起來他們可能是技術供應方或者負責相關藥劑開發之類。

資金來源比較分散,有ALS協會、Project ALS,也有製藥企業本身參與,再加上一兩個基金會和私人支持。不過到底是哪筆錢主導還真不好說,就是各方合力湊起來推動下去那種感覺。

從實驗室到病床:一款以患者名字命名的藥物誕生記

好像這個研究的經費來源還真不少,聽說美國那邊有幾個大型單位一起參與,像是國家衛生研究院裡面有好幾種不同的計畫支持過,也有那種醫學學會、腦科相關基金會提供部分補助。除此之外,好幾個和ALS(漸凍人症)有關的小型基金也都出了一份力,比如什麼天使基金、Cellucci 基金還有那個 Max Rosenfeld 的名字時常被提到,好像和明尼蘇達大學多少也搭上點邊。然後肌肉萎縮症協會也是資助名單之一。比較特別的是 Neil Shneider 這位研究者,他本人似乎還從 Ionis 藥廠拿過一筆經費,那筆錢好像就是為了讓他自己發起這項研究而來的,具體數字其實沒人講得太清楚,大概就是七八個單位湊在一起,一點一滴累積起來的吧。有些細節可能記得不全,不過大致上情況差不多是這樣子。

FDA特批的救命針劑是怎麼在25個病人身上起作用的?

有關 FUS-ALS 的研究,科學家們又有些新想法。FUS 這種蛋白質的異常,會讓神經元產生一些不太對勁的變化,據說是功能增強有關。Jacifusen,這名字挺拗口的,其實是一種針對 FUS 前 mRNA 的反義寡核苷酸,以前在小鼠裡面試過,好像可以拖延那種神經退化現象。至於在人身上呢?早先的第一次臨床用藥案例,有跡象顯示可能減緩運動能力惡化,不過嘛,也沒法說得很絕對。

這回的計畫規模也不算大,在美國幾家醫院還加上一個瑞士單位,大概只有零星幾個人參與。條件是要帶著 FUS 基因變異,也就是說不是每種 ALS 都能納入,好像還要求出現運動神經症狀或者至少電生理檢查要怪怪的。如果已經長期靠呼吸器並做了氣切,那就不能參加了。治療方式倒是比較直接,就是間隔一段時間,就從脊髓腔打一次 jacifusen,療程長短有的人超過兩年,有的人則只維持幾個月。

劑量方面嘛,一開始比較保守,只給少量,後來隨著資料慢慢多起來,有些人最後一開始就能拿到最高劑量,每次注射間隔大約一個月左右。不過每次調整方案時都得根據安全性、其他可取得的資訊來改動,不是完全照本宣科那種實驗設計。

副作用怎麼看?他們用的是那套通用的不良事件分級標準,以及腦脊髓液的一些常規指標來判斷。有關神經損傷,他們選擇測量了一項叫 NfL 的蛋白濃度,也算現在蠻流行的一種軸突損傷生物標誌吧。至於病人整體運動功能好壞,用 ALSFRS-R 這套問卷評分系統去追蹤。

另外還提到,如果有人在治療期間離世,他們會進行組織採樣分析,包括蛋白表現和免疫染色——主要是想看看 FUS 蛋白到底積在哪、形成多少病理負擔。不過這類細節資料,大概也只是部分患者身上拿得到,畢竟要等到後事處理才可能取樣。全篇下來,好像沒有哪一項數字特別明確,就是給人一種努力摸索中的感覺。

這回的計畫規模也不算大,在美國幾家醫院還加上一個瑞士單位,大概只有零星幾個人參與。條件是要帶著 FUS 基因變異,也就是說不是每種 ALS 都能納入,好像還要求出現運動神經症狀或者至少電生理檢查要怪怪的。如果已經長期靠呼吸器並做了氣切,那就不能參加了。治療方式倒是比較直接,就是間隔一段時間,就從脊髓腔打一次 jacifusen,療程長短有的人超過兩年,有的人則只維持幾個月。

劑量方面嘛,一開始比較保守,只給少量,後來隨著資料慢慢多起來,有些人最後一開始就能拿到最高劑量,每次注射間隔大約一個月左右。不過每次調整方案時都得根據安全性、其他可取得的資訊來改動,不是完全照本宣科那種實驗設計。

副作用怎麼看?他們用的是那套通用的不良事件分級標準,以及腦脊髓液的一些常規指標來判斷。有關神經損傷,他們選擇測量了一項叫 NfL 的蛋白濃度,也算現在蠻流行的一種軸突損傷生物標誌吧。至於病人整體運動功能好壞,用 ALSFRS-R 這套問卷評分系統去追蹤。

另外還提到,如果有人在治療期間離世,他們會進行組織採樣分析,包括蛋白表現和免疫染色——主要是想看看 FUS 蛋白到底積在哪、形成多少病理負擔。不過這類細節資料,大概也只是部分患者身上拿得到,畢竟要等到後事處理才可能取樣。全篇下來,好像沒有哪一項數字特別明確,就是給人一種努力摸索中的感覺。

全球臨床試驗啟動!科學家最期待看到什麼結果?

從大概2019年夏天到2023年初夏這段期間吧,聽說總共找來了十來位參加者,年齡好像都在十幾歲到四十好幾之間徘徊,女生略多於男生。記得有差不多一半的人腦脊髓液裡的細胞數量或蛋白濃度偶爾會短暫升高,可是那個變化跟他們接受治療的時間長短似乎沒啥直接關聯。有些參與者最常抱怨的問題就是背部疼痛,也不少人會頭痛、噁心,還有因為腰椎穿刺導致的後續頭痛,好像也是接近三四個人會遇到。倒是整體看起來這些反應並沒有什麼新鮮感。

但也不是都順利,有兩個人的過世最後被認為跟正在試驗中的藥物沒啥直接聯繫。然後某種NfL這類蛋白質在腦脊髓液裡面據說半年以內能降下去很多,大概比原本少了將近九成吧。不過話又說回來,多數人使用jacifusen之後功能還是逐漸退步(用ALSFRS-R這種評分標準去算),可意外的是,有一位居然恢復了一些功能,持續了快一年,看起來不像一般情況;另外還有一位一直沒啥症狀,而且肌電圖上的異常也慢慢減輕。

再講到那些比較專門的檢查,有四個人取出中樞神經組織做分析,好像發現FUS蛋白含量真的降低,也許連病理累積都變少了?不過到底是不是每次都這樣,也不能完全肯定啦。

但也不是都順利,有兩個人的過世最後被認為跟正在試驗中的藥物沒啥直接聯繫。然後某種NfL這類蛋白質在腦脊髓液裡面據說半年以內能降下去很多,大概比原本少了將近九成吧。不過話又說回來,多數人使用jacifusen之後功能還是逐漸退步(用ALSFRS-R這種評分標準去算),可意外的是,有一位居然恢復了一些功能,持續了快一年,看起來不像一般情況;另外還有一位一直沒啥症狀,而且肌電圖上的異常也慢慢減輕。

再講到那些比較專門的檢查,有四個人取出中樞神經組織做分析,好像發現FUS蛋白含量真的降低,也許連病理累積都變少了?不過到底是不是每次都這樣,也不能完全肯定啦。

這項研究到底拿了多少頂尖機構的資金支持?

關於jacifusen這個名字,最近有一些報告好像在討論它用來治療FUS-ALS的安全性問題,嗯,也有人覺得它可能有效果,但具體怎麼樣還有點早要下定論。其實說到這種新藥,大多數數據都只是在一小群人身上試過——大致就只有那麼幾十個案例吧?所以整體感覺還是得保留些疑問。

他們好像已經開始了一項新的臨床試驗了,進行到哪裡了我不太確定。不過據說還有不少細節需要再觀察一下,畢竟現在能拿來參考的資料也不是非常齊全。通常這類藥物要真的證明有效,大概得等很久(甚至幾年)才會比較明朗。所以目前只能算初步看到了一點希望,安全方面看起來沒出現什麼太大的意外,不過副作用那些東西,有時候也是後來才慢慢浮現的。

總之啦,如果你對FUS-ALS相關的新治療方式感興趣,那jacifusen或許值得繼續追蹤,但現在講成敗還是稍嫌太快。我自己其實也期待他們後面能給出更多讓人信服的結果。

他們好像已經開始了一項新的臨床試驗了,進行到哪裡了我不太確定。不過據說還有不少細節需要再觀察一下,畢竟現在能拿來參考的資料也不是非常齊全。通常這類藥物要真的證明有效,大概得等很久(甚至幾年)才會比較明朗。所以目前只能算初步看到了一點希望,安全方面看起來沒出現什麼太大的意外,不過副作用那些東西,有時候也是後來才慢慢浮現的。

總之啦,如果你對FUS-ALS相關的新治療方式感興趣,那jacifusen或許值得繼續追蹤,但現在講成敗還是稍嫌太快。我自己其實也期待他們後面能給出更多讓人信服的結果。